★中国食糧節約行動案の深読み:あらゆる異常動向

①COVID19歳拡大

➁冬季北京オリンピック直後に台湾有事事案発生

・・・

に注目か>

::::

食糧節約行動案の裏を読む

2021/11/11 10:00

石 平

2021/11/11 10:00

石 平

先月31日、新華社通信が伝えたところによると、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁は『食糧節約行動案』と称する文章を全国の各地方と関係部門に配布し、即時の実行を求めたという。

文章はメディアにも公表されているが、それは、食糧節約の重要性を極力強調した上で、生産・加工・貯蔵・流通・消費における食糧の損失・浪費を最小限に食い止めるため、「あらゆる努力をつくす」ことを強く求めた内容である。

特に、一般国民の食糧消費に関して、レストラン・食堂などへ「食事の小盛り提供」などを要求する一方、各家庭に対しては、「食材の十分な利用」や「科学的な飲食習慣の形成」を促している。

(出典1)

以下(出典2)に続く

(出典2)

2021-11-11 10:24:51

これから、われわれは中国のあらゆる異常動向に注目すべきであろう

以下は今日の産経新聞に掲載された石平さんの定期連載コラム、石平のChina Watchからである。

食糧節約行動案の裹を読む

先月31日、新華社通信が伝えたところによると、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁は『食糧節約行動案』と称する文章を全国の各地方と関係部門に配布し、即時の実行を求めたという。

文章はメディアにも公表されているが、それは、食糧節約の重要性を極力強調した上で、生産・加工・貯蔵・流通・消費における食糧の損失・浪費を最小限に食い止めるため、「あらゆる努力をつくす」ことを強く求めた内容である。

特に、一般国民の食糧消費に関して、レストラン・食堂などへ「食事の小盛り提供」などを要求する一方、各家庭に対しては、「食材の十分な利用」や「科学的な飲食習慣の形成」を促している。

共産党中央と国務院が国民の食糧消費に対してこれほど細かい要求を出すのは異様であろう。

政権が今、大変な切迫感を持って食糧の節約を推し進めていることが分かる。

問題は、このような切迫感はどこから来ているのかである。実はそれこそが一番怪しいところだ。

中国政府が公表したところでは、2020年までに国内の食糧生産量は6年連続で年産6.5億㌧を超えているという。

約14億人の人口で平均すると、1人当たり460㌔以上の食糧が年に生産されているから、需要は十分以上に満たされているはずである。

政府はさらに、米・小麦・トウモロコシの「3大食糧」の貯蔵が2.8億㌧もあると公表している。

それだけで、国民全体が半年間程度は食べていけるという。

つまり、政府公表の数字を見る限り、中国は決して食糧不足の問題に直面しているわけではない。

ならば政権はなぜあれはどの切迫感を持って国民的な「食糧節約行動」を始めようとしているのか。

これと関連して、

食糧節約行動案の裹を読む

先月31日、新華社通信が伝えたところによると、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁は『食糧節約行動案』と称する文章を全国の各地方と関係部門に配布し、即時の実行を求めたという。

文章はメディアにも公表されているが、それは、食糧節約の重要性を極力強調した上で、生産・加工・貯蔵・流通・消費における食糧の損失・浪費を最小限に食い止めるため、「あらゆる努力をつくす」ことを強く求めた内容である。

特に、一般国民の食糧消費に関して、レストラン・食堂などへ「食事の小盛り提供」などを要求する一方、各家庭に対しては、「食材の十分な利用」や「科学的な飲食習慣の形成」を促している。

共産党中央と国務院が国民の食糧消費に対してこれほど細かい要求を出すのは異様であろう。

政権が今、大変な切迫感を持って食糧の節約を推し進めていることが分かる。

問題は、このような切迫感はどこから来ているのかである。実はそれこそが一番怪しいところだ。

中国政府が公表したところでは、2020年までに国内の食糧生産量は6年連続で年産6.5億㌧を超えているという。

約14億人の人口で平均すると、1人当たり460㌔以上の食糧が年に生産されているから、需要は十分以上に満たされているはずである。

政府はさらに、米・小麦・トウモロコシの「3大食糧」の貯蔵が2.8億㌧もあると公表している。

それだけで、国民全体が半年間程度は食べていけるという。

つまり、政府公表の数字を見る限り、中国は決して食糧不足の問題に直面しているわけではない。

ならば政権はなぜあれはどの切迫感を持って国民的な「食糧節約行動」を始めようとしているのか。

これと関連して、

もう1つ注目すべき動向は今年に入ってから中国の食糧輸入が大幅に増加している点である。

中国商業・産業研究院が公表したところでは、今年1月から9月までの9ヵ月間、中国が輸入した食糧は1576万㌧で、前年同期比で18.9%増である。

特に、1月から4月までの食糧輸入は前年同期比で57.8%も急増した。

その後の増加率は一旦落ちたが、9月になると、それは再び29.3%増の高レベルに戻ったという。

このように中国は、食糧が不足しているわけでもないのに、輸入を大幅に増やす一方、食糧節約の推進にも躍起になっている。

もちろん今年は、例年通りの局部的な水害発生以外に大きな自然災害が起きたわけでもない。

ならば、食糧問題にそれほど神経質になっている習近政権は一体、何をたくらんでいるのだろうか。

①1つ、可能性として考えられるのは、政権が今、何かの非常事態の発生を強く意識しているのではないか、ということだ。

実際、今月1日、中国商務省は、「突発事態下の需要に備えるために、各家庭が一定の生活必需品を貯蔵することを勧める」との通知を出して国内で大きな波紋を呼んだ。

やはり、政権は今、何かの「突発事態」の発生を想定しているのであろう。

①ー1その1つは新型コロナウイルスの再びの感染拡大であるのかもしれない。

①ー2それと並んで、政権の想定する「非常事態」が、まさに「戦争」である可能性も全くないわけでもない。

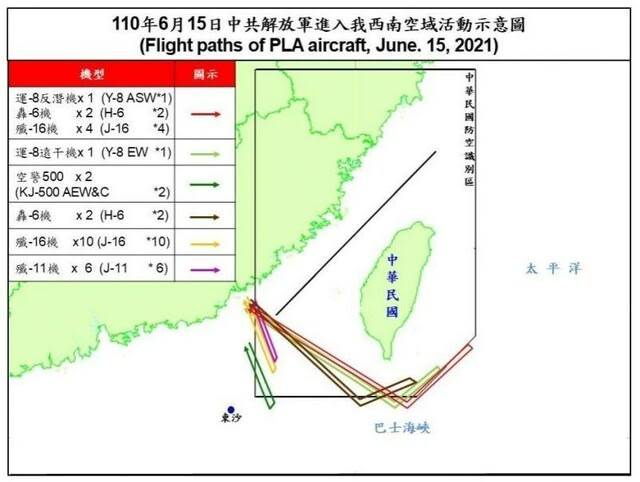

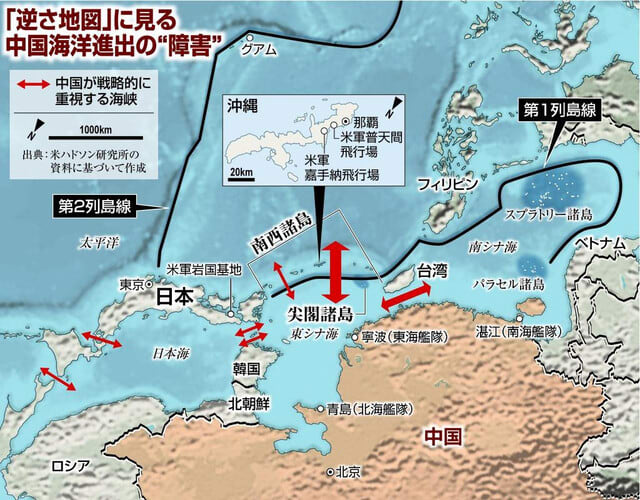

実際、先月1日から5日間、中国は史上最多数の空軍機を飛ばして台湾の防空識別圈に進入している。

中国商業・産業研究院が公表したところでは、今年1月から9月までの9ヵ月間、中国が輸入した食糧は1576万㌧で、前年同期比で18.9%増である。

特に、1月から4月までの食糧輸入は前年同期比で57.8%も急増した。

その後の増加率は一旦落ちたが、9月になると、それは再び29.3%増の高レベルに戻ったという。

このように中国は、食糧が不足しているわけでもないのに、輸入を大幅に増やす一方、食糧節約の推進にも躍起になっている。

もちろん今年は、例年通りの局部的な水害発生以外に大きな自然災害が起きたわけでもない。

ならば、食糧問題にそれほど神経質になっている習近政権は一体、何をたくらんでいるのだろうか。

①1つ、可能性として考えられるのは、政権が今、何かの非常事態の発生を強く意識しているのではないか、ということだ。

実際、今月1日、中国商務省は、「突発事態下の需要に備えるために、各家庭が一定の生活必需品を貯蔵することを勧める」との通知を出して国内で大きな波紋を呼んだ。

やはり、政権は今、何かの「突発事態」の発生を想定しているのであろう。

①ー1その1つは新型コロナウイルスの再びの感染拡大であるのかもしれない。

①ー2それと並んで、政権の想定する「非常事態」が、まさに「戦争」である可能性も全くないわけでもない。

実際、先月1日から5日間、中国は史上最多数の空軍機を飛ばして台湾の防空識別圈に進入している。

いずれにしても、これから、

われわれは中国のあらゆる異常動向に注目すべきであろう。

警戒を緩めてはならない。

警戒を緩めてはならない。

(出典)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます