皆様こんばんは。

本日、トライカップ プロ囲碁団体戦が開幕しました!

現在、国内棋戦の大半は個人戦です。

かつてはキリン杯GO団体戦という、地域対抗の団体戦があったのですが、終了してから既に20年以上が経っています。

しかし、団体戦には個人戦とは違った魅力があります。

例えば、羽根直樹九段と伊田篤史八段の大ファンだという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、両方を応援しても、個人戦では結局1人しか優勝できません。

ですが、団体戦であればチーム全員を応援して、皆優勝という事が可能なのです。

これはあくまで特徴の1つであり、団体戦ならではの楽しみは、他にも色々とあるでしょう。

ですから、トライカップ創設はとても嬉しいですね。

今回は準備期間が短く、メンバー集めが難しかった面もあるでしょうが、次回以降はさらに参加チームが増えるのではないかと思います。

しかし、一つ不満な所があって、それは予選の棋譜が出て来ない事です。

結果だけ見ても面白さ半減なので、ぜひ幽玄の間で中継して欲しいですね。

必ずしも生中継である必要は無いので、対局者が手入力した棋譜を後で流せば良いと思います。

棋譜は大きな財産ですから、これが埋もれて行くのは勿体無いです。

ぜひ活用して欲しいですね。

〈追記〉囲碁プレミアムでご覧頂けるようです。

さて、本日は6子局の指導碁を題材にします。

石を攻める時の注意点について、お話ししましょう。

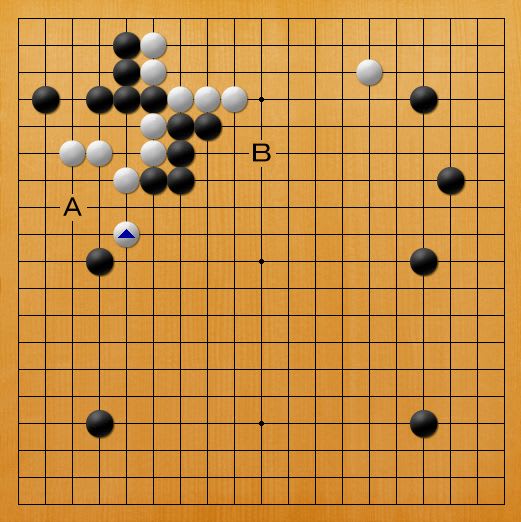

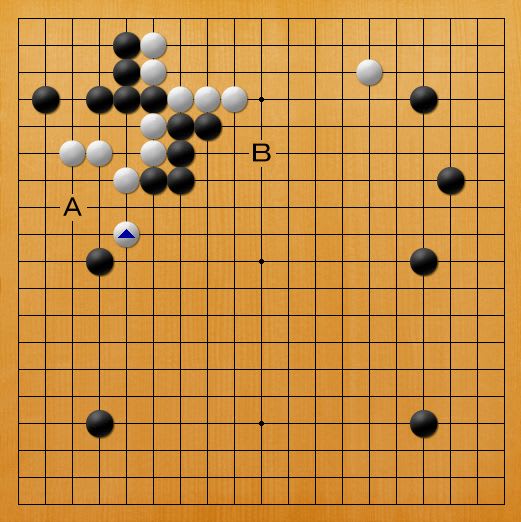

1図(テーマ図)

白△と頭を出した場面です。

ここで黒には様々な打ち方が考えられますが、まずは2択で考えて頂きましょう。

AとB、どちらが良いでしょうか?

2図(失敗図)

実戦は黒1と、白の眼を取りました。

しかし、この手には将来性がありません。

ここは狭い所であり、続けて黒Aなどと打っても、何の利益も上がらないからです。

一方白2は、打ち込みを牽制しつつ上辺を広げ、さらに黒5子に迫っています。

様々な意味がある上、この石は今後も活躍するでしょう。

将来性のある手と言えます。

石を攻めても、生きられた後に何も残らない・・・。

こういったお悩みは、著書への質問コーナーでも頂きました。

その原因として、攻める際に将来性についての意識が足りない可能性があります。

攻めるために打った手が、そこだけで活躍を終えてしまってはいけないのです。

3図(続・失敗図)

続いてこのような進行が想定されます。

白8までとなると、下方の白はゆとりのある格好で、もう厳しく攻められそうにありません。

一方上辺は白△で強化されており、黒Aと打ち込んで上手く行くかどうかは未知数です。

白△によって、中央の黒も手薄になっているという問題があります。

一方の黒△は、結果的にはあっても無くてもさほど景色が変わりません。

将来性の無い攻め方だったのです。

4図(正解)

黒1の方が正解です。

次に黒2の分断が厳しすぎますから、白2と受ける一手です。

そこで黒3など、広い方から攻めます。

この際白Aと眼を作られる事は、気にしなくて良いのです。

5図(続・正解)

何故なら、左辺は非常に狭い所だからです。

白7まで、何手もかけて生きたとしても、できた白地は僅か10目程度です。

そして、今後この白一団が活躍する機会はありません。

一方、その間に打った黒△などの手は全て外側にあり、今後も長く活躍するでしょう。

これが将来性のある攻め方で、確実に攻めの利益を上げる事ができるのです。

6図(正解変化)

実際には、白1から頭を出して来るでしょう。

黒10までは進行の一例ですが、左辺の黒をしっかりと固める事ができました。

そして黒△は、中央の黒を補強しながら黒模様を作る、価値ある手になっています。

また、後に黒A、白B、黒Cで石を全部繋げてしまう手や、黒Dと白に迫りながら右下一帯の黒模様を広げる手など、後に楽しみが残ります。

黒の一手一手が、全て将来に繋がって行くのです。

7図(別解)

正解の進行は、上辺への打ち方を無くすので、勿体無いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

そういう方には、4図黒1を打たず、先に左辺白を攻める進行も考えられます。

ただし、高段者向けとお断りしておきます。

例えば黒7までと打って、上下の白を睨みます。

次に白Aなら、黒Bが厳しい打ち込みですし・・・。

8図(続・別解)

白1と上辺を守れば、黒2と中央の要衝を占めます。

黒6まで、白に迫りながら黒模様を大きくして、これも好調です。

9図(別解変化)

ただし、黒1の瞬間に白2と来られる心配があります。

黒Aは厳しいのですが、左下に関しては黒が分断して攻められている格好です。

このような状況は、置き碁ではなるべく避けるべきです。

それも6子局ともなれば、上手の力で上手くやられる可能性大でしょう。

そういう意味でこれはあくまで別解、高段者向けという訳です。

いずれにしても、将来性を意識する事の重要性は、ご理解頂けたのではないでしょうか。

石を攻めている時は視界が狭くなりがちなので、気を付けたいですね。

本日、トライカップ プロ囲碁団体戦が開幕しました!

現在、国内棋戦の大半は個人戦です。

かつてはキリン杯GO団体戦という、地域対抗の団体戦があったのですが、終了してから既に20年以上が経っています。

しかし、団体戦には個人戦とは違った魅力があります。

例えば、羽根直樹九段と伊田篤史八段の大ファンだという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、両方を応援しても、個人戦では結局1人しか優勝できません。

ですが、団体戦であればチーム全員を応援して、皆優勝という事が可能なのです。

これはあくまで特徴の1つであり、団体戦ならではの楽しみは、他にも色々とあるでしょう。

ですから、トライカップ創設はとても嬉しいですね。

今回は準備期間が短く、メンバー集めが難しかった面もあるでしょうが、次回以降はさらに参加チームが増えるのではないかと思います。

しかし、一つ不満な所があって、それは予選の棋譜が出て来ない事です。

結果だけ見ても面白さ半減なので、ぜひ幽玄の間で中継して欲しいですね。

必ずしも生中継である必要は無いので、対局者が手入力した棋譜を後で流せば良いと思います。

棋譜は大きな財産ですから、これが埋もれて行くのは勿体無いです。

ぜひ活用して欲しいですね。

〈追記〉囲碁プレミアムでご覧頂けるようです。

さて、本日は6子局の指導碁を題材にします。

石を攻める時の注意点について、お話ししましょう。

1図(テーマ図)

白△と頭を出した場面です。

ここで黒には様々な打ち方が考えられますが、まずは2択で考えて頂きましょう。

AとB、どちらが良いでしょうか?

2図(失敗図)

実戦は黒1と、白の眼を取りました。

しかし、この手には将来性がありません。

ここは狭い所であり、続けて黒Aなどと打っても、何の利益も上がらないからです。

一方白2は、打ち込みを牽制しつつ上辺を広げ、さらに黒5子に迫っています。

様々な意味がある上、この石は今後も活躍するでしょう。

将来性のある手と言えます。

石を攻めても、生きられた後に何も残らない・・・。

こういったお悩みは、著書への質問コーナーでも頂きました。

その原因として、攻める際に将来性についての意識が足りない可能性があります。

攻めるために打った手が、そこだけで活躍を終えてしまってはいけないのです。

3図(続・失敗図)

続いてこのような進行が想定されます。

白8までとなると、下方の白はゆとりのある格好で、もう厳しく攻められそうにありません。

一方上辺は白△で強化されており、黒Aと打ち込んで上手く行くかどうかは未知数です。

白△によって、中央の黒も手薄になっているという問題があります。

一方の黒△は、結果的にはあっても無くてもさほど景色が変わりません。

将来性の無い攻め方だったのです。

4図(正解)

黒1の方が正解です。

次に黒2の分断が厳しすぎますから、白2と受ける一手です。

そこで黒3など、広い方から攻めます。

この際白Aと眼を作られる事は、気にしなくて良いのです。

5図(続・正解)

何故なら、左辺は非常に狭い所だからです。

白7まで、何手もかけて生きたとしても、できた白地は僅か10目程度です。

そして、今後この白一団が活躍する機会はありません。

一方、その間に打った黒△などの手は全て外側にあり、今後も長く活躍するでしょう。

これが将来性のある攻め方で、確実に攻めの利益を上げる事ができるのです。

6図(正解変化)

実際には、白1から頭を出して来るでしょう。

黒10までは進行の一例ですが、左辺の黒をしっかりと固める事ができました。

そして黒△は、中央の黒を補強しながら黒模様を作る、価値ある手になっています。

また、後に黒A、白B、黒Cで石を全部繋げてしまう手や、黒Dと白に迫りながら右下一帯の黒模様を広げる手など、後に楽しみが残ります。

黒の一手一手が、全て将来に繋がって行くのです。

7図(別解)

正解の進行は、上辺への打ち方を無くすので、勿体無いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

そういう方には、4図黒1を打たず、先に左辺白を攻める進行も考えられます。

ただし、高段者向けとお断りしておきます。

例えば黒7までと打って、上下の白を睨みます。

次に白Aなら、黒Bが厳しい打ち込みですし・・・。

8図(続・別解)

白1と上辺を守れば、黒2と中央の要衝を占めます。

黒6まで、白に迫りながら黒模様を大きくして、これも好調です。

9図(別解変化)

ただし、黒1の瞬間に白2と来られる心配があります。

黒Aは厳しいのですが、左下に関しては黒が分断して攻められている格好です。

このような状況は、置き碁ではなるべく避けるべきです。

それも6子局ともなれば、上手の力で上手くやられる可能性大でしょう。

そういう意味でこれはあくまで別解、高段者向けという訳です。

いずれにしても、将来性を意識する事の重要性は、ご理解頂けたのではないでしょうか。

石を攻めている時は視界が狭くなりがちなので、気を付けたいですね。