2025/02/13(木)安城市北部を散策した。

散策コース

名鉄新安城駅→白山比売(はくさんひめ)神社→今村公会堂→崇福寺(そうふくじ)→専超寺(せんちょうじ)→西方寺(さいほうじ)→上乗森(のらずのもり)神社と梅泉芳水(ばいせんそうすい)歌碑→新安城駅

東海道は慶長6年(1601)徳川家康の五街道整備により制定された街道であり。鎌倉街道は古代の官道をもとに源頼朝が開いた鎌倉と京都を結ぶ道で、現在では残念ながら所々その面影を残す現状です。

名鉄新安城駅

✿白山比売(はくさんひめ)神社

御祭神は菊理姫命(くくりひめ)で別称は白山比咩神(しらやまひめのかみ)と伝える。

和銅6年(713)崇福寺の創建とともに祭神である白山姫命をこの寺の守護神として境内に勧請したと伝わります。これが今の白山比売神社といわれています。

境内地は室町時代に松原氏の館があったと云われ「今村城跡」とも呼ばれています。

石標 両部鳥居

拝殿

〇境内社(摂社)

秋葉社

鳥居 拝殿

山の神社

稲荷社

厳嶋社

✿今村公会堂

ここはもともと公民館「有守館」(明治44年(1911)建設)が有り跡地に今村公会堂が建てられたと伝える。

今村公民館

✿崇福寺(そうふくじ)高根山 臨済宗妙心寺派

当寺は白山比売神社とともに創建されたと伝わります。

安土桃山から江戸年代(1596~1615)に千岩和尚が寺院を建立し、これを開山とした。

時代不詳の絵画、絵本著色釈迦三尊像と室町時代の絵画、絹本著色阿弥陀三尊来迎図(市指定)を有する寺です。

石標 山門

山門の落慶(2009年、平成21年4月)

山門の瓦(鬼とナマズ)

美貌の神として知られる豊玉姫(とよたまひめ)の伝説は、日本の二つの古代史である『古事記』と『日本書紀』に広く記録されています。

本堂

境内

薬師堂

達磨大師

✿専超寺(せんちょうじ)高瀬山 真宗大谷派

弘法大師空海により真言道場そして創立された。その後、浄土真宗の開祖親鸞が矢作の柳堂で説法した際(寛喜3年1231年頃)初代善悟僧都(ぜんでそうづ)が帰依し、名号と山号を賜った。そして文明元年(1469)頃、十代蓮順が蓮如の弟子となり、本願寺派寺院となった。

永禄6年(1563)三河一向一揆で徳川家康に味方したため焼き討ちに遭い伽藍は焼失した。

安永8年(1779)に再建された本堂、山門・鐘楼・経蔵など江戸時代後期の真宗寺院伽藍がよく残っています。

境内には樹齢300年前後と推定「元禄年間(1688から1704)」されるケヤキ(市指定天然記念物、周囲3.3m樹高19.5m)があります。

山門

石標

本堂

鐘楼

経蔵

ケヤキ(市指定天然記念物)

✿西方寺(さいほうじ)八幡山 真宗大谷派

創始は寛文3年(1663)、養心が初代住職でした。現在の本堂は天明4年(1784)に再建と伝える。

市指定保護樹木のクロマツ(周囲2.05m)が庭の中程にあります。

安土桃山時代の絵画、絹本著色覚如上人像と室町時代の書跡、絵本墨書六字名号(市指定)を有します。

山門 石標

石標と松

本堂

クロマツ

鐘楼

✿義眞寺(ぎしんじ)曹洞宗

御本尊は釈迦如来です。

石標

本堂

地蔵

✿上乗森神社(のらずのもりじんじゃ)

当神社は冷泉天皇の安和年間(968から970)に近江国坂本(滋賀県大津市)の日吉大社より勧請したと伝わります。

境内北を鎌倉街道が通り、通行の際は下馬し拝礼するのを例としたとされたことから、「駄野森(のらぬもり)」とも云われました。

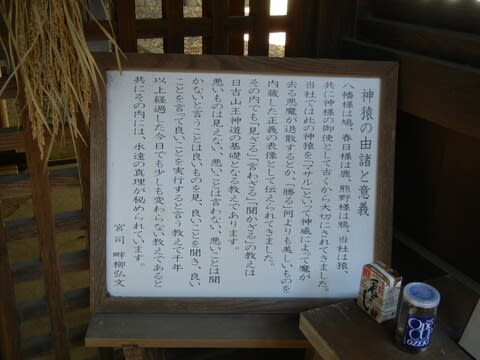

日吉山王新道の基礎「見ざる」「言わざる」「聞かざる」石像がある。

悪いものは「見えない」、悪いことは「言わない」、悪いことは「聞かない」と言うことは、すなわち良いものを「見」、良いことを「言って」、」良いことを「聞き」事で良いことを実行すると言う教えです。

石標 鳥居

山王鳥居

拝殿

拝殿の神猿(マサル)

神猿の由緒

幸福釜

三猿石像

猿神社

北石標

✿歌碑・梅泉芳水(ばいせんあんそうすい)

上乗森神社裏の鎌倉街道沿いにある梅泉庵芳水が詠んだ「歌碑」ます。

歌碑は「馬降りて 神の威徳を かしこみて 鎌倉街道 過ぎしもののふ」とある。

鎌倉街道 縄文二タ股遺跡跡

梅泉庵芳水が詠んだ「歌碑」