いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

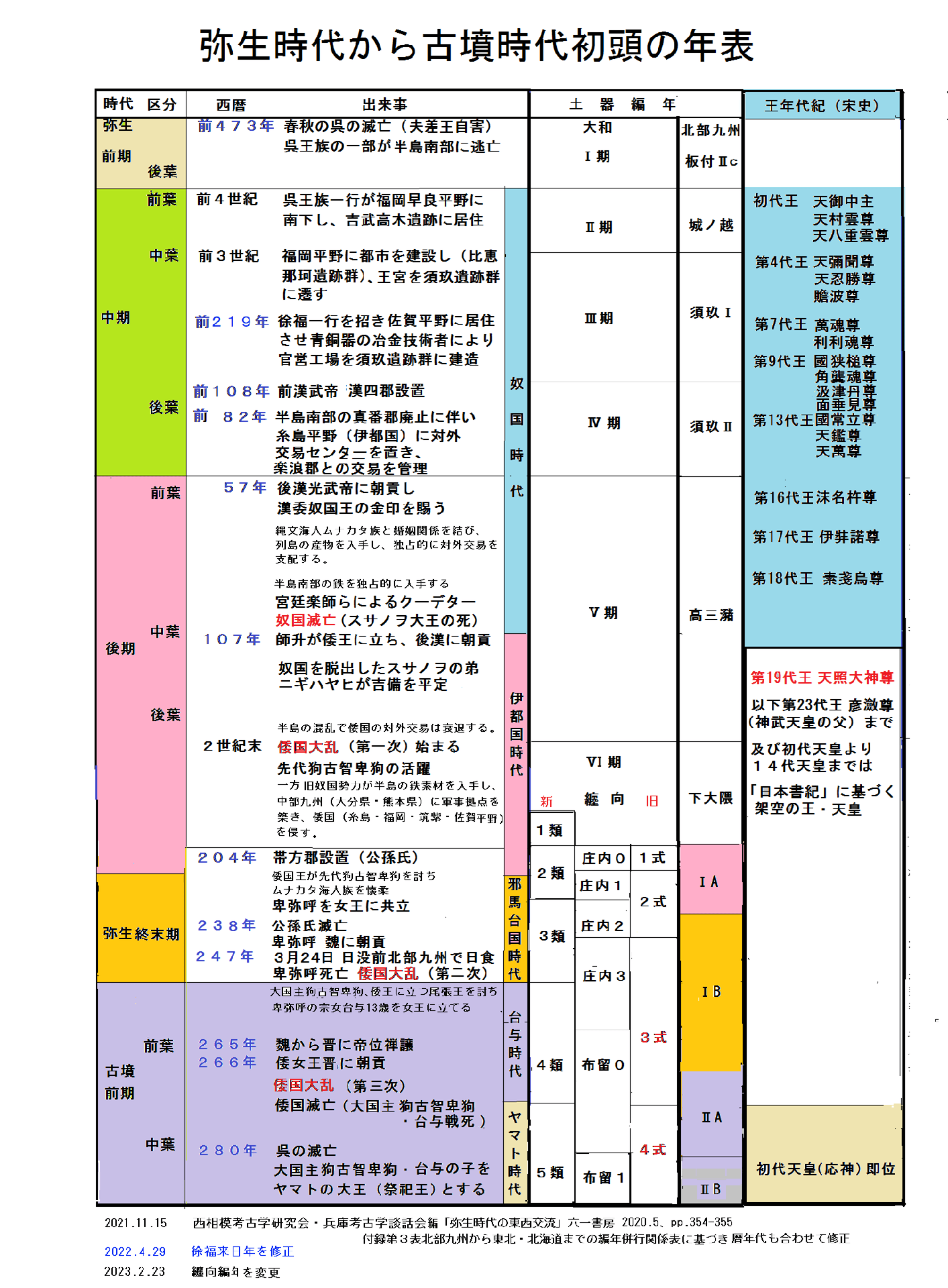

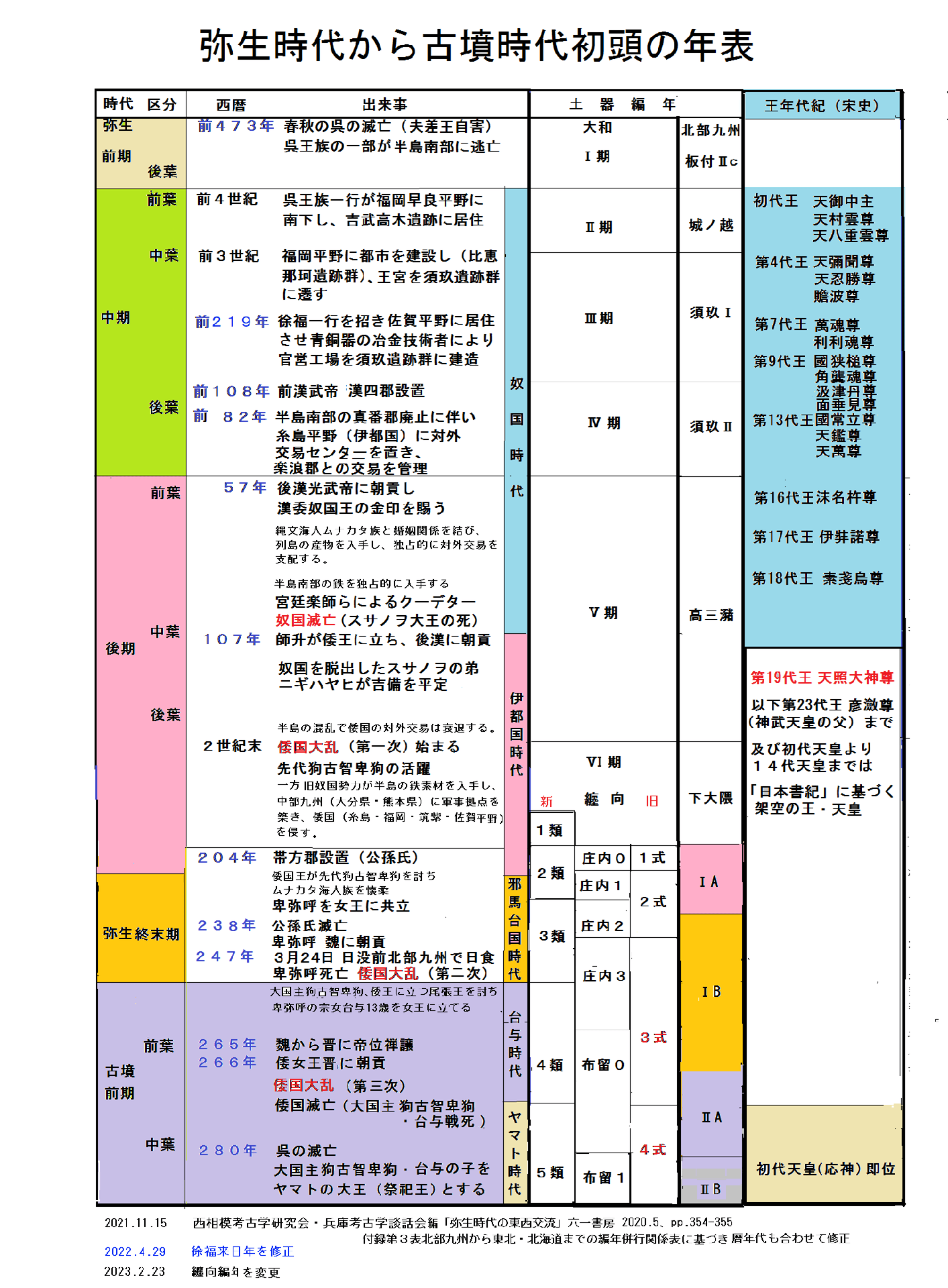

#2020-04-20 10:16:12に記事にしましたが、最新の知見を入れて見直しました。久住氏の北部九州土器編年ⅠA期からⅡB期は【付録】弥生から古墳初頭の年表を参照してください。よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

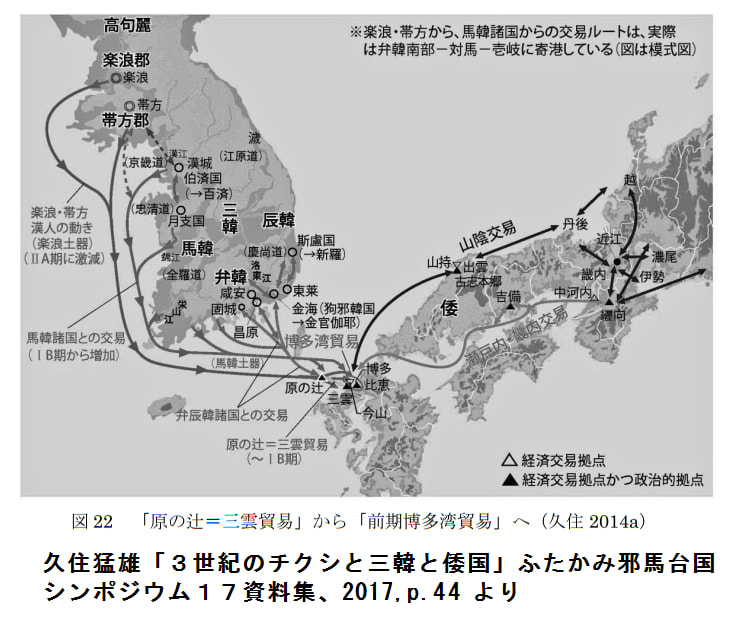

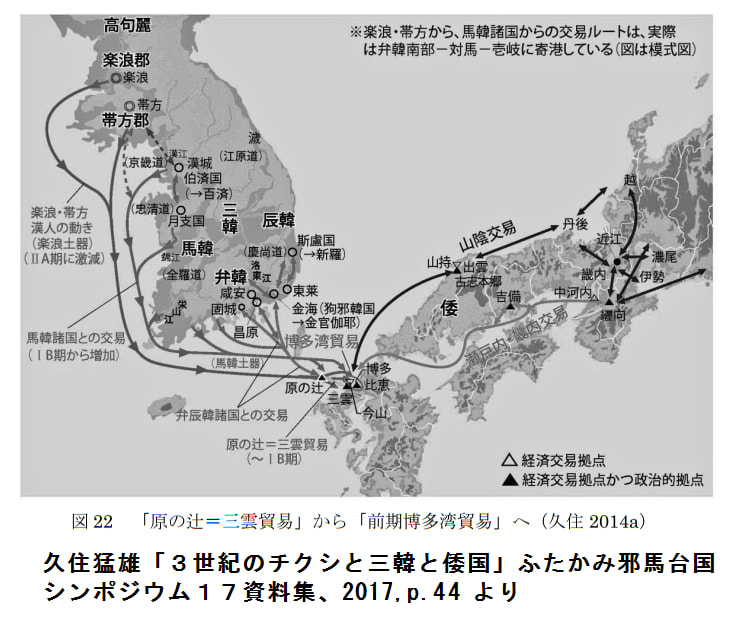

弥生後期から古墳初頭にかけてのヤマト王権成立過程における北部九州の変化の模様を詳細に調査された福岡の考古学者 久住猛雄さんの論文「3世紀のチクシと三韓と倭国」に基づき、刮目天の仮説を検証している。今回は【検証15】台与からヤマト時代の北部九州だよ(^^)/のつづき、卑弥呼の後の大国主と台与の時代の話だ(古墳時代初頭、ⅠB期後半)。

3.3世紀前半〜後半(弥生終末期新相/古墳早期〜古墳時代初頭)の北部九州と「狗奴国」の再検討

(2)伊都国の動向

平原 1 号墓の後、ⅡB期の御道具山古墳(全長 62 m)までは顕著な首長墓が無い時期があるが、三雲・井原遺跡群の繁栄は続いている。

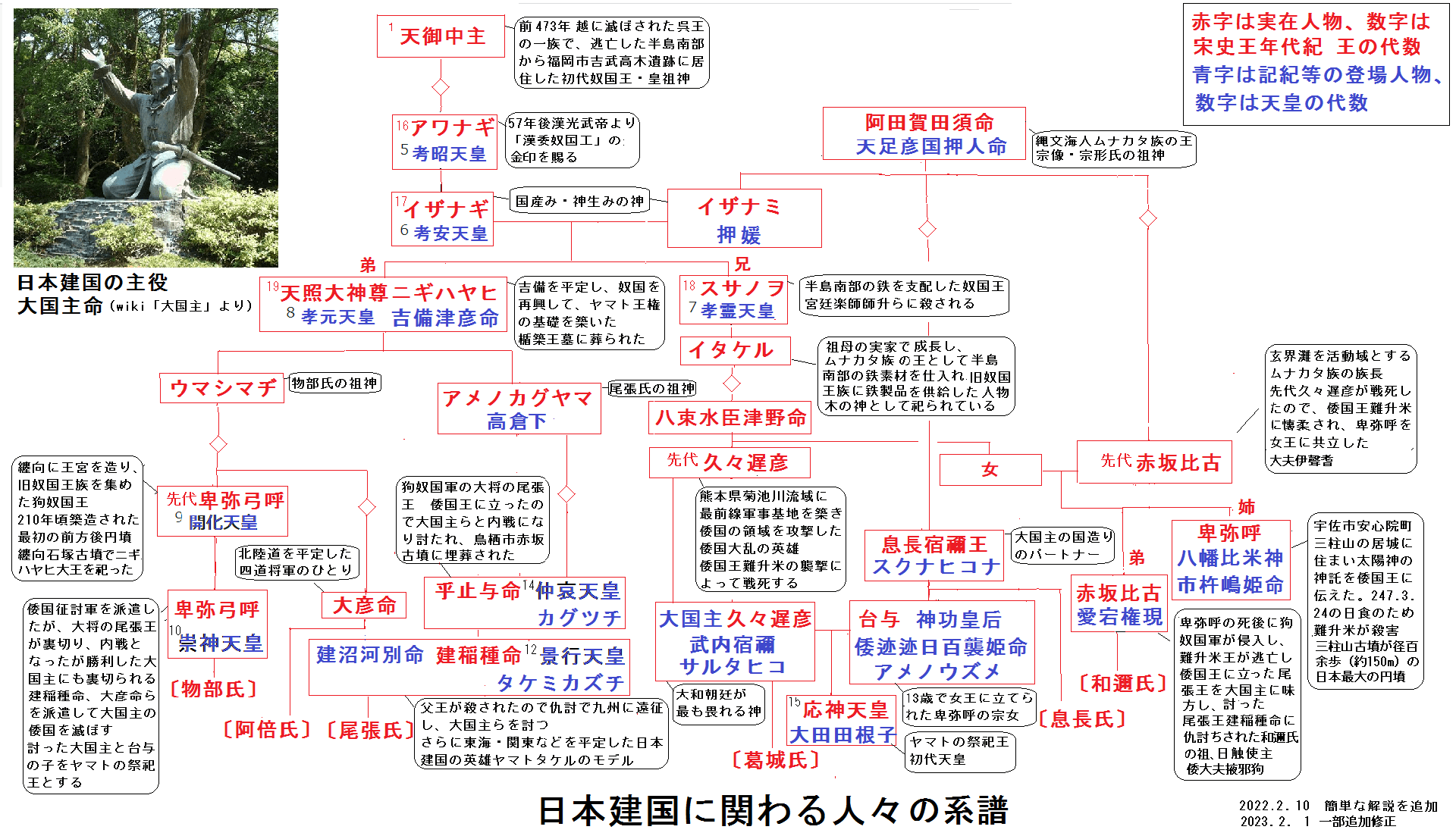

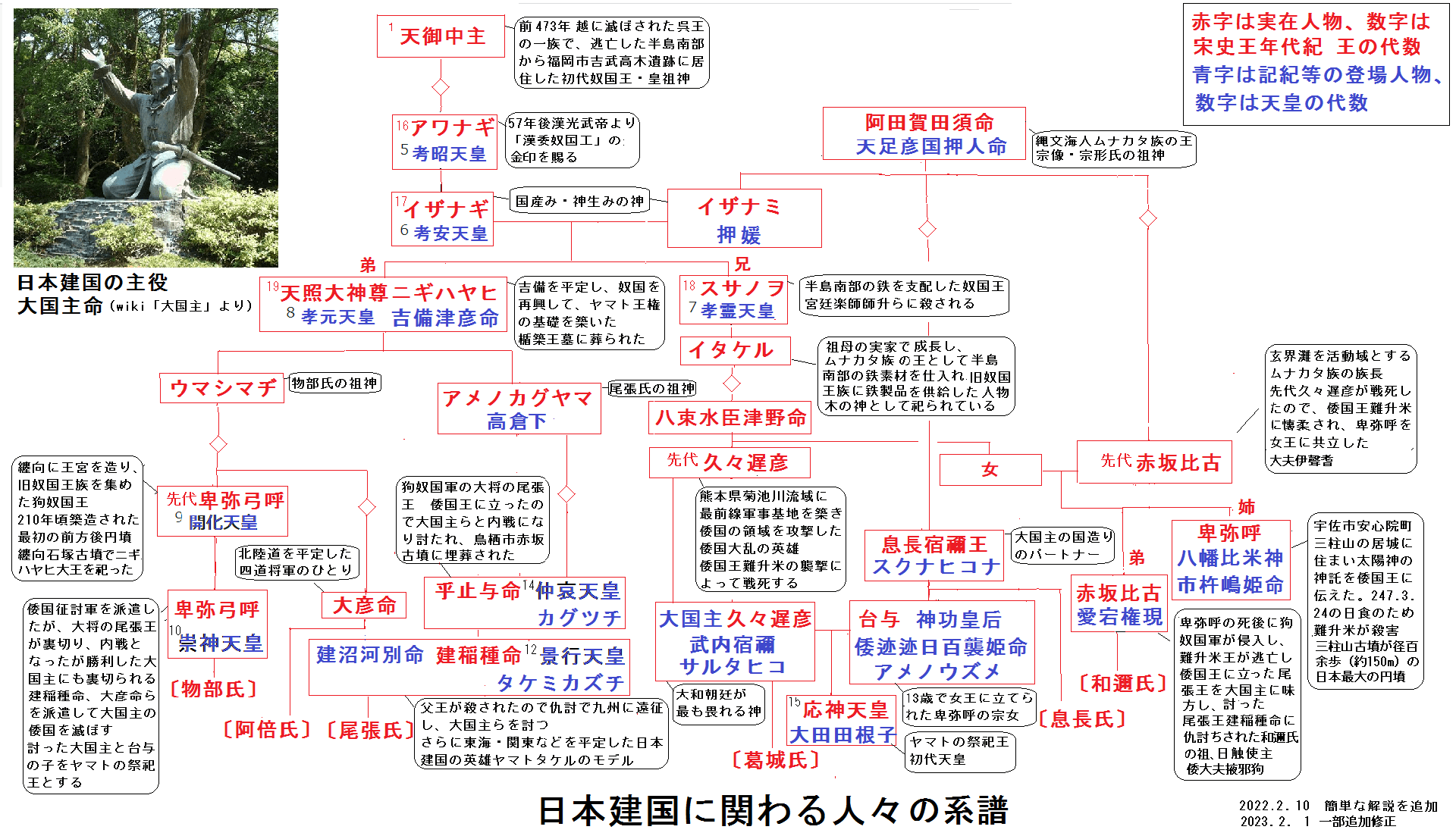

247年に卑弥呼が死んだ(詳細は「卑弥呼の日食は珍しい日没帯食だったのか!」参照)。その直後(ⅠB期の中頃)に狗奴国勢が押し寄せてきた。倭国側についていた玄界灘を支配するムナカタ海人族赤坂比古(卑弥呼の弟、和邇氏の祖)は卑弥呼の死を知って、戦意喪失した。狗奴国勢に抵抗せずに、かつての盟主だった先代久々遅彦(狗奴国の官狗古智卑狗、日高彦)の後継者大国主久々遅彦(高野御子)に従ったと推理した。伊都国を王都とした倭国王難升米(帥升の子孫)は状況不利とみて、旧友の帯方郡太守劉夏はすでに転勤になって居ないが、取り敢えず魏を頼りにして再起を図るために、親魏倭王の金印を持って帯方郡目指して逃亡したのだろう。

無傷で倭国を手に入れた狗奴国軍の大将だった尾張王乎止与命(ヲトヨノミコト、記紀の仲哀天皇)は捕らえた魏使張政の進言を入れて倭国王に立った。しかし、副将として参加していた大国主久々遅彦が承服せずに、魏志倭人伝にある千人が殺し合う内戦となった。赤坂比古が大国主に加勢し、乎止与命は鳥栖市赤坂まで追い詰められて討たれて、九州最古級の前方後方墳「赤坂古墳」に埋葬されたと推理している。

さて、難升米だが、帯方郡にたどり着いたとしても、倭国では新任の太守王頎に派遣された魏使張政の進言によって、外交上、大国主は親魏倭王卑弥呼の後に十三歳の台与を女王に立てたので、難升米は帯方郡で余生を過ごすことはできなかっただろう。司馬懿の部下である王頎は難升米を邪魔者として消したはずだ。どこにも証拠を残さずに。そうであれば、金印を王頎が奪って、秘密裏に大国主に渡した可能性もないわけではないので金印が発見された場所が邪馬台国だと言う訳にはいかないのだ(詳細は「【検証23】魏使張政って?」参照)。

三雲の楽浪土器はⅠB期までは多いが、ⅡA期にごくわずかとなる。三韓・三国土器は若干あるが、楽浪土器と移動ルートが重なる馬韓土器がそれに変わって増えることはない(福岡平野では増加する)。ただし最近の資料調査で判明したが、金官加耶の金海鳳凰臺遺跡や、その衛星国の「瀆廬国」(魏志韓伝)の一角で釜山市東莱貝塚では、ⅠB期〜ⅡB期前後の北部九州在来系土器が出土し、その特徴は糸島地域のものが多い。「博多湾貿易」開始後に北部九州の主要対外窓口が博多湾岸に遷った後も、伊都国は弁辰韓との間に独自の交易ルートを維持した可能性がある(久住 2014b)。

伊都国西側では楽浪土器が多い深江井牟田はⅡA期に衰退し、御床松原は港津集落として存続するが、三韓・三国土器の出土は散発的となる。東側の今宿五郎江も楽浪土器(「帯方郡」の土器を含む可能性が指摘される。森本幹彦 2015)が多いが、環濠最上層の時期(ⅠB〜ⅡA期)をもって交易拠点としては終焉する。今宿五郎江の盛期最終期(ⅠB期)に、古今津湾の対岸の今山遺跡の一部に筑前型庄内甕が多く出土する一角があり、同地点や一連の砂丘上の今宿遺跡でも搬入山陰系土器や馬韓土器が出土する地点がある。今山・今宿の一部は「奴国」中枢の「飛び地」的な拠点の可能性があるが(「一大率」を想起させる。久住 2005)、今山・今宿への搬入土器が多いのはⅡA期までで、西新町に韓半島系土器や搬入山陰系土器が集中するⅡB期には土器製塩の専業的集落に変貌する。

ⅠB期の後半は大国主久々遅彦と台与の倭国が魏を後ろ盾にして楽浪郡の華僑との交易や半島南部の倭人から鉄素材輸入を活発に行った。高温鍛冶炉に使う博多遺跡で出土した羽口と同様なものが大国主の傘下の各地から出土しているので、先端技術を惜しまず与えた大国主は多くの人々に慕われたのだろう。

270年頃に尾張王建稲種命(記紀で景行天皇とされた人物)が苦難の末に父王の仇討ちを成功させた。詳細は「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)~(その4)」参照)。狗奴国勢(主に物部氏)が北部九州を占領したので帯方郡と倭国との交流が断たれた。西晋も宮廷を牛耳る外戚と地方の王族との権力闘争で、鮮卑族の反乱などが起こり混乱期に入る。そのために、倭国との交易が廃れ、楽浪土器が急激に減少した。

また、ⅠB期からⅡB期前後に馬韓諸国との交流が活発になるとあるが、ⅠB期は卑弥呼の時代に倭国王難升米が帯方郡との交流を再開したためである。そして卑弥呼の死後も張政の活躍で帯方郡・馬韓諸国と大国主の倭国が交流して、270年頃倭国が狗奴国に滅ぼされたころは西晋に朝貢していた倭国を討ったので交流できなかったが、倭人が支配していた馬韓など原三国と狗奴国とは良好な関係だった。つまり、馬韓・辰韓諸国には秦始皇帝崩御後に濊(カイ)人と呼ばれた倭人の一部がかなり入っていたのだ。製鉄技術は堂谿出身の製鉄・冶金技術者は主に辰韓や弁韓で作業を行っている。それ以外の濊人が伯済国を建て、後に馬韓を百済国としてまとめることになったと推理している。(詳細は「半島の古代史だ!(漢四郡まで)」参照)。従って、久住氏が上で述べた西晋(楽浪郡)との交易が廃れる時期のⅡA期を270年頃から290年ごろと考えると久住氏の成果を矛盾なく説明できる。

【検証10】ヤマトはなぜ伊都国を捨てた?で推理したように、ヤマト政権は伊都国で女王台与を殺してしまったので、台与の崇りを畏れて伊都国の今宿五郎江遺跡から博多寄りの西新町遺跡に対外交易センターを遷したのだ。これが久住氏の述べた博多湾岸貿易ということになる。

大国主の倭国は滅ぼされたが、半島南部の倭人も山陰の人々も元々ヤマト勢と同じ旧奴国の民だったので、狗(旧)奴国のヤマト政権に逆らわず支配下に収まり、許されて半島南部や山陰から西新町にやってきたのだろう。

280年に西晋によって最後のライバルの呉が滅ぼされてしまった。恐らく呉は狗奴国と交流し、狗奴国は後ろ盾にしていた呉が滅亡したので、西晋から討伐されることを怖れ、大国主と台与の子ホムダワケを祭祀王として纏向に呼び寄せ、卑弥呼・台与の王宮を置いた邪馬台(ヤマト)国と同じ発音で纏向遺跡の王都をヤマトと呼ぶことにしたのだと推理した(何故、大和をヤマトと呼ぶのか?)。【検証15】台与からヤマト時代の北部九州だよ(^^)/で述べたとおり、紀年銘の三角縁神獣鏡もその頃作られたのだろう(^_-)-☆

その後、半島に残った倭人は、応神天皇の時代には父大国主との繋がりから、かなりの人数が倭国に戻ってきた。「日本書紀」では百済から多くの民を率いて帰化した弓月の君を秦(はた)氏の祖としているが、秦氏は大国主ゆかりの弁韓(伽耶)の倭人だと考えている(日本書紀で武内宿禰を祖とする波多氏を秦氏とした模様だ。詳細は「秦氏と古事記の関係?」参照)。彼らが半島の文化や様々な技術を列島に持ってきた。渡来人と呼ばれるが、百済人も含めて、ほとんどが韓人(シナ人系O2と殷(商)人系O1b2*)ではなく倭人(江南系O-47zあるいは半島に居た縄文系との混血)だったようだ(^_-)-☆(渡来人は異民族とは限らない?( ^)o(^ )、悲劇の女王台与のはなし(その2))。そして、渡海が比較的困難な沖ノ島経由の海北道中ルートはほとんど使われなかったはずだ。四世紀以降に和邇氏が復権したヤマト政権は宗像大神(卑弥呼・台与)の鎮魂のために沖ノ島祭祀を始めたのだ。

【付録】

【参考記事】

【検証4】平原王墓の被葬者は誰だ?

247年に倭王難升米に暗殺された卑弥呼の墓ではないのだ。卑弥呼の墓は魏志倭人伝にある通り径百余歩(直径約150m)の日本最大の円墳「三柱山古墳」だ。平原王墓は270年代に作られた女王台与の墓だ。狗奴国勢に追い詰められて、素環頭大刀を振るい男勝りの活躍で抵抗したので、日本書紀の神功皇后のイメージができたようだ。棺の上の素環頭大刀はそれを表している。

台与が三雲・井原遺跡を王宮として三韓人との対外交易を支配したと推理している。倭国からの輸出品は、倭錦やヒスイなどの玉類の他に、大国主自らが辰砂(水銀朱)の開発を盛んにして伊都国に運び、倭国の主要な輸出品だったようだ。和歌山県の伊都郡の丹生津姫神社は当時大国主の下で活躍した山師たちの子孫が伊都国の隆盛を偲んで地名としたと考えられる。

ということで、面倒な話にお付き合いありがとうございます(*^▽^*)

疑問点などあればコメントくださいね。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング#2020-04-20 10:16:12に記事にしましたが、最新の知見を入れて見直しました。久住氏の北部九州土器編年ⅠA期からⅡB期は【付録】弥生から古墳初頭の年表を参照してください。よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

弥生後期から古墳初頭にかけてのヤマト王権成立過程における北部九州の変化の模様を詳細に調査された福岡の考古学者 久住猛雄さんの論文「3世紀のチクシと三韓と倭国」に基づき、刮目天の仮説を検証している。今回は【検証15】台与からヤマト時代の北部九州だよ(^^)/のつづき、卑弥呼の後の大国主と台与の時代の話だ(古墳時代初頭、ⅠB期後半)。

3.3世紀前半〜後半(弥生終末期新相/古墳早期〜古墳時代初頭)の北部九州と「狗奴国」の再検討

(2)伊都国の動向

平原 1 号墓の後、ⅡB期の御道具山古墳(全長 62 m)までは顕著な首長墓が無い時期があるが、三雲・井原遺跡群の繁栄は続いている。

247年に卑弥呼が死んだ(詳細は「卑弥呼の日食は珍しい日没帯食だったのか!」参照)。その直後(ⅠB期の中頃)に狗奴国勢が押し寄せてきた。倭国側についていた玄界灘を支配するムナカタ海人族赤坂比古(卑弥呼の弟、和邇氏の祖)は卑弥呼の死を知って、戦意喪失した。狗奴国勢に抵抗せずに、かつての盟主だった先代久々遅彦(狗奴国の官狗古智卑狗、日高彦)の後継者大国主久々遅彦(高野御子)に従ったと推理した。伊都国を王都とした倭国王難升米(帥升の子孫)は状況不利とみて、旧友の帯方郡太守劉夏はすでに転勤になって居ないが、取り敢えず魏を頼りにして再起を図るために、親魏倭王の金印を持って帯方郡目指して逃亡したのだろう。

無傷で倭国を手に入れた狗奴国軍の大将だった尾張王乎止与命(ヲトヨノミコト、記紀の仲哀天皇)は捕らえた魏使張政の進言を入れて倭国王に立った。しかし、副将として参加していた大国主久々遅彦が承服せずに、魏志倭人伝にある千人が殺し合う内戦となった。赤坂比古が大国主に加勢し、乎止与命は鳥栖市赤坂まで追い詰められて討たれて、九州最古級の前方後方墳「赤坂古墳」に埋葬されたと推理している。

さて、難升米だが、帯方郡にたどり着いたとしても、倭国では新任の太守王頎に派遣された魏使張政の進言によって、外交上、大国主は親魏倭王卑弥呼の後に十三歳の台与を女王に立てたので、難升米は帯方郡で余生を過ごすことはできなかっただろう。司馬懿の部下である王頎は難升米を邪魔者として消したはずだ。どこにも証拠を残さずに。そうであれば、金印を王頎が奪って、秘密裏に大国主に渡した可能性もないわけではないので金印が発見された場所が邪馬台国だと言う訳にはいかないのだ(詳細は「【検証23】魏使張政って?」参照)。

三雲の楽浪土器はⅠB期までは多いが、ⅡA期にごくわずかとなる。三韓・三国土器は若干あるが、楽浪土器と移動ルートが重なる馬韓土器がそれに変わって増えることはない(福岡平野では増加する)。ただし最近の資料調査で判明したが、金官加耶の金海鳳凰臺遺跡や、その衛星国の「瀆廬国」(魏志韓伝)の一角で釜山市東莱貝塚では、ⅠB期〜ⅡB期前後の北部九州在来系土器が出土し、その特徴は糸島地域のものが多い。「博多湾貿易」開始後に北部九州の主要対外窓口が博多湾岸に遷った後も、伊都国は弁辰韓との間に独自の交易ルートを維持した可能性がある(久住 2014b)。

伊都国西側では楽浪土器が多い深江井牟田はⅡA期に衰退し、御床松原は港津集落として存続するが、三韓・三国土器の出土は散発的となる。東側の今宿五郎江も楽浪土器(「帯方郡」の土器を含む可能性が指摘される。森本幹彦 2015)が多いが、環濠最上層の時期(ⅠB〜ⅡA期)をもって交易拠点としては終焉する。今宿五郎江の盛期最終期(ⅠB期)に、古今津湾の対岸の今山遺跡の一部に筑前型庄内甕が多く出土する一角があり、同地点や一連の砂丘上の今宿遺跡でも搬入山陰系土器や馬韓土器が出土する地点がある。今山・今宿の一部は「奴国」中枢の「飛び地」的な拠点の可能性があるが(「一大率」を想起させる。久住 2005)、今山・今宿への搬入土器が多いのはⅡA期までで、西新町に韓半島系土器や搬入山陰系土器が集中するⅡB期には土器製塩の専業的集落に変貌する。

ⅠB期の後半は大国主久々遅彦と台与の倭国が魏を後ろ盾にして楽浪郡の華僑との交易や半島南部の倭人から鉄素材輸入を活発に行った。高温鍛冶炉に使う博多遺跡で出土した羽口と同様なものが大国主の傘下の各地から出土しているので、先端技術を惜しまず与えた大国主は多くの人々に慕われたのだろう。

270年頃に尾張王建稲種命(記紀で景行天皇とされた人物)が苦難の末に父王の仇討ちを成功させた。詳細は「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)~(その4)」参照)。狗奴国勢(主に物部氏)が北部九州を占領したので帯方郡と倭国との交流が断たれた。西晋も宮廷を牛耳る外戚と地方の王族との権力闘争で、鮮卑族の反乱などが起こり混乱期に入る。そのために、倭国との交易が廃れ、楽浪土器が急激に減少した。

また、ⅠB期からⅡB期前後に馬韓諸国との交流が活発になるとあるが、ⅠB期は卑弥呼の時代に倭国王難升米が帯方郡との交流を再開したためである。そして卑弥呼の死後も張政の活躍で帯方郡・馬韓諸国と大国主の倭国が交流して、270年頃倭国が狗奴国に滅ぼされたころは西晋に朝貢していた倭国を討ったので交流できなかったが、倭人が支配していた馬韓など原三国と狗奴国とは良好な関係だった。つまり、馬韓・辰韓諸国には秦始皇帝崩御後に濊(カイ)人と呼ばれた倭人の一部がかなり入っていたのだ。製鉄技術は堂谿出身の製鉄・冶金技術者は主に辰韓や弁韓で作業を行っている。それ以外の濊人が伯済国を建て、後に馬韓を百済国としてまとめることになったと推理している。(詳細は「半島の古代史だ!(漢四郡まで)」参照)。従って、久住氏が上で述べた西晋(楽浪郡)との交易が廃れる時期のⅡA期を270年頃から290年ごろと考えると久住氏の成果を矛盾なく説明できる。

【検証10】ヤマトはなぜ伊都国を捨てた?で推理したように、ヤマト政権は伊都国で女王台与を殺してしまったので、台与の崇りを畏れて伊都国の今宿五郎江遺跡から博多寄りの西新町遺跡に対外交易センターを遷したのだ。これが久住氏の述べた博多湾岸貿易ということになる。

大国主の倭国は滅ぼされたが、半島南部の倭人も山陰の人々も元々ヤマト勢と同じ旧奴国の民だったので、狗(旧)奴国のヤマト政権に逆らわず支配下に収まり、許されて半島南部や山陰から西新町にやってきたのだろう。

280年に西晋によって最後のライバルの呉が滅ぼされてしまった。恐らく呉は狗奴国と交流し、狗奴国は後ろ盾にしていた呉が滅亡したので、西晋から討伐されることを怖れ、大国主と台与の子ホムダワケを祭祀王として纏向に呼び寄せ、卑弥呼・台与の王宮を置いた邪馬台(ヤマト)国と同じ発音で纏向遺跡の王都をヤマトと呼ぶことにしたのだと推理した(何故、大和をヤマトと呼ぶのか?)。【検証15】台与からヤマト時代の北部九州だよ(^^)/で述べたとおり、紀年銘の三角縁神獣鏡もその頃作られたのだろう(^_-)-☆

その後、半島に残った倭人は、応神天皇の時代には父大国主との繋がりから、かなりの人数が倭国に戻ってきた。「日本書紀」では百済から多くの民を率いて帰化した弓月の君を秦(はた)氏の祖としているが、秦氏は大国主ゆかりの弁韓(伽耶)の倭人だと考えている(日本書紀で武内宿禰を祖とする波多氏を秦氏とした模様だ。詳細は「秦氏と古事記の関係?」参照)。彼らが半島の文化や様々な技術を列島に持ってきた。渡来人と呼ばれるが、百済人も含めて、ほとんどが韓人(シナ人系O2と殷(商)人系O1b2*)ではなく倭人(江南系O-47zあるいは半島に居た縄文系との混血)だったようだ(^_-)-☆(渡来人は異民族とは限らない?( ^)o(^ )、悲劇の女王台与のはなし(その2))。そして、渡海が比較的困難な沖ノ島経由の海北道中ルートはほとんど使われなかったはずだ。四世紀以降に和邇氏が復権したヤマト政権は宗像大神(卑弥呼・台与)の鎮魂のために沖ノ島祭祀を始めたのだ。

【付録】

【参考記事】

【検証4】平原王墓の被葬者は誰だ?

247年に倭王難升米に暗殺された卑弥呼の墓ではないのだ。卑弥呼の墓は魏志倭人伝にある通り径百余歩(直径約150m)の日本最大の円墳「三柱山古墳」だ。平原王墓は270年代に作られた女王台与の墓だ。狗奴国勢に追い詰められて、素環頭大刀を振るい男勝りの活躍で抵抗したので、日本書紀の神功皇后のイメージができたようだ。棺の上の素環頭大刀はそれを表している。

台与が三雲・井原遺跡を王宮として三韓人との対外交易を支配したと推理している。倭国からの輸出品は、倭錦やヒスイなどの玉類の他に、大国主自らが辰砂(水銀朱)の開発を盛んにして伊都国に運び、倭国の主要な輸出品だったようだ。和歌山県の伊都郡の丹生津姫神社は当時大国主の下で活躍した山師たちの子孫が伊都国の隆盛を偲んで地名としたと考えられる。

ということで、面倒な話にお付き合いありがとうございます(*^▽^*)

疑問点などあればコメントくださいね。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング