いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング

日本の民話サル・カニ合戦を聞いたことない日本人はいないと思います。子供の頃の絵本の記憶では、カニが持っていたおにぎりが欲しいサルが柿の種と交換しました。カニは早速、種を植えて「早く芽をだせ柿の種、出さなきゃハサミでちょん切るぞ!」と言いながら毎日世話をしました。とうとう柿の木が成長して、柿の実がたくさん成りましたが、カニは木に登れません。そこにサルがやって来て、おれが採ってやると木に登り、自分だけむしゃむしゃ食べて、カニにはひとつもくれません。カニがしきりに催促すると、サルは固い柿をカニに投げつけたので、カニは死んでしまいました。それを聞いた子ガニたちが、サルにかたき討ちをする話です。仲間に加わったクリや臼やハチや牛糞たちが作戦を立てて、にっくきサルを退治しました。

この話に登場するサルは狡猾なやつで、カニの成果を横取りして、おまけにカニを殺してしまったのでカニの子供たちが仲間と一緒にサルに仕返しする話ですが、日本建国の真相を暴露しているようです。

サルは誰?そうです、そうです、示すへんに申(サル)で「神」ですからサルタヒコ。その正体は大国主のことです。

そうすると、カニは誰?

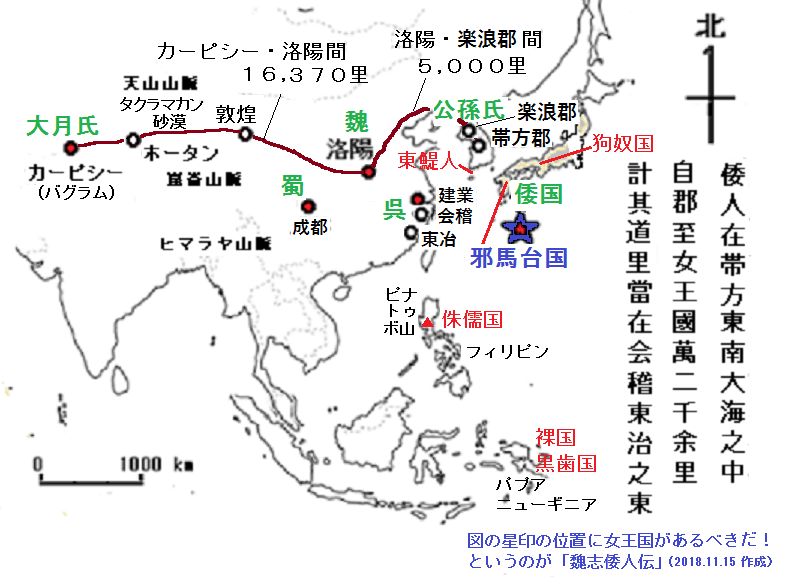

倭国を追討する軍を率いてヤマトの狗奴国から北部九州にやって来た尾張王です。247年3月24日に北部九州で起こった日食のために卑弥呼が倭国王難升米に殺されました。そのため卑弥呼のムナカタ族(和邇氏の祖)は狗奴国軍に降参してしまい、倭国王が逃亡してしまったので、尾張王は狗奴国王を裏切って倭国王に立ちました。それに反発した狗古智卑狗(久々遅彦)らと内戦になり、狗古智卑狗が尾張王を殺し、狗古智卑狗も結局狗奴国王を裏切り、九州・四国・山陰・北陸などを支配する大国主になってしまいました。

そのために殺された尾張王の子供らが狗奴国王と一緒に、かたきの大国主狗古智卑狗(久々遅彦)を殺し、狗奴国ヤマトが大国主の倭国を滅ぼして日本を建国する史実とサル・カニ合戦の話が一致するということです(詳細は「【検証19】日本建国のための戦いだ!」参照)。

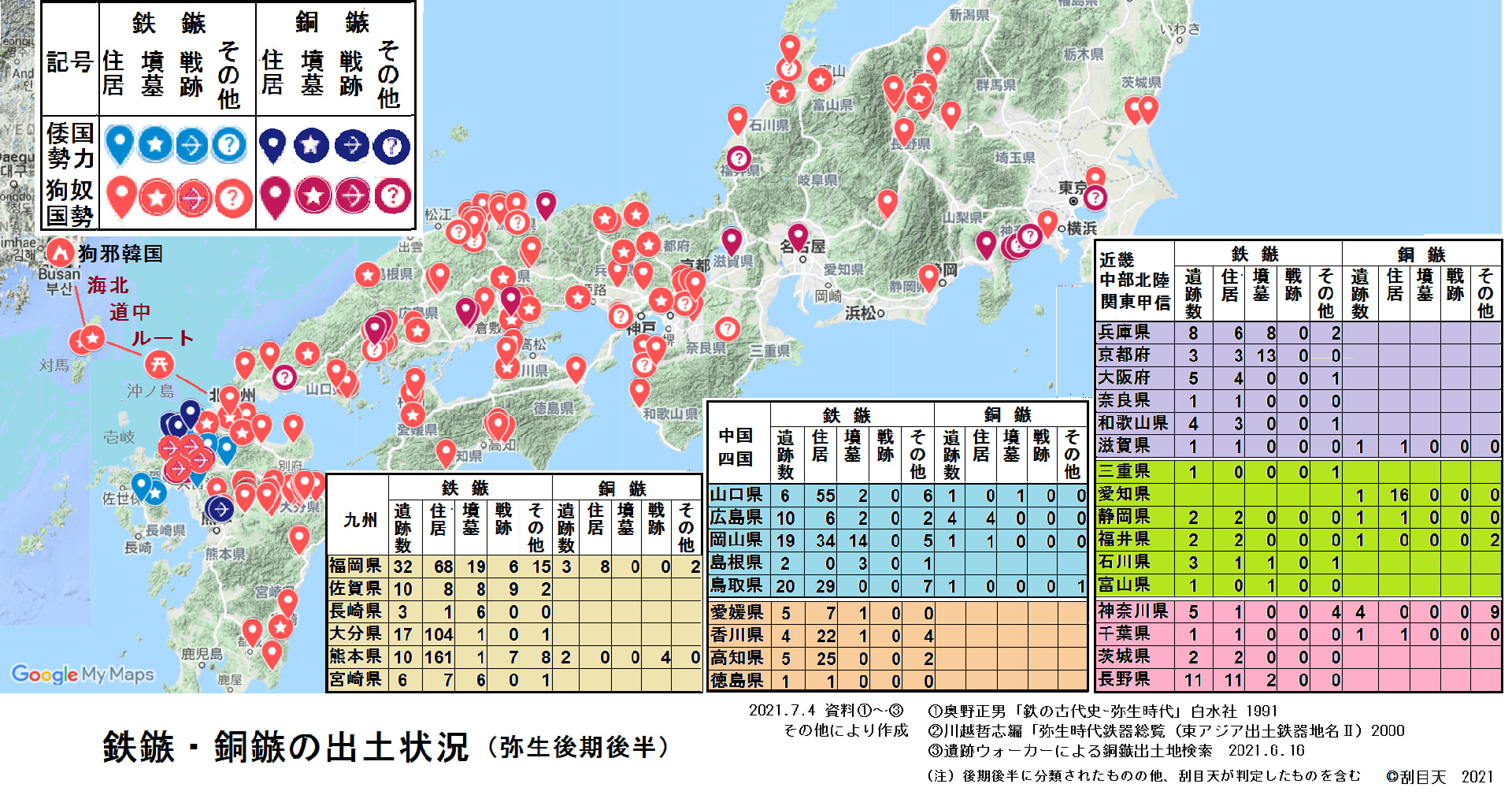

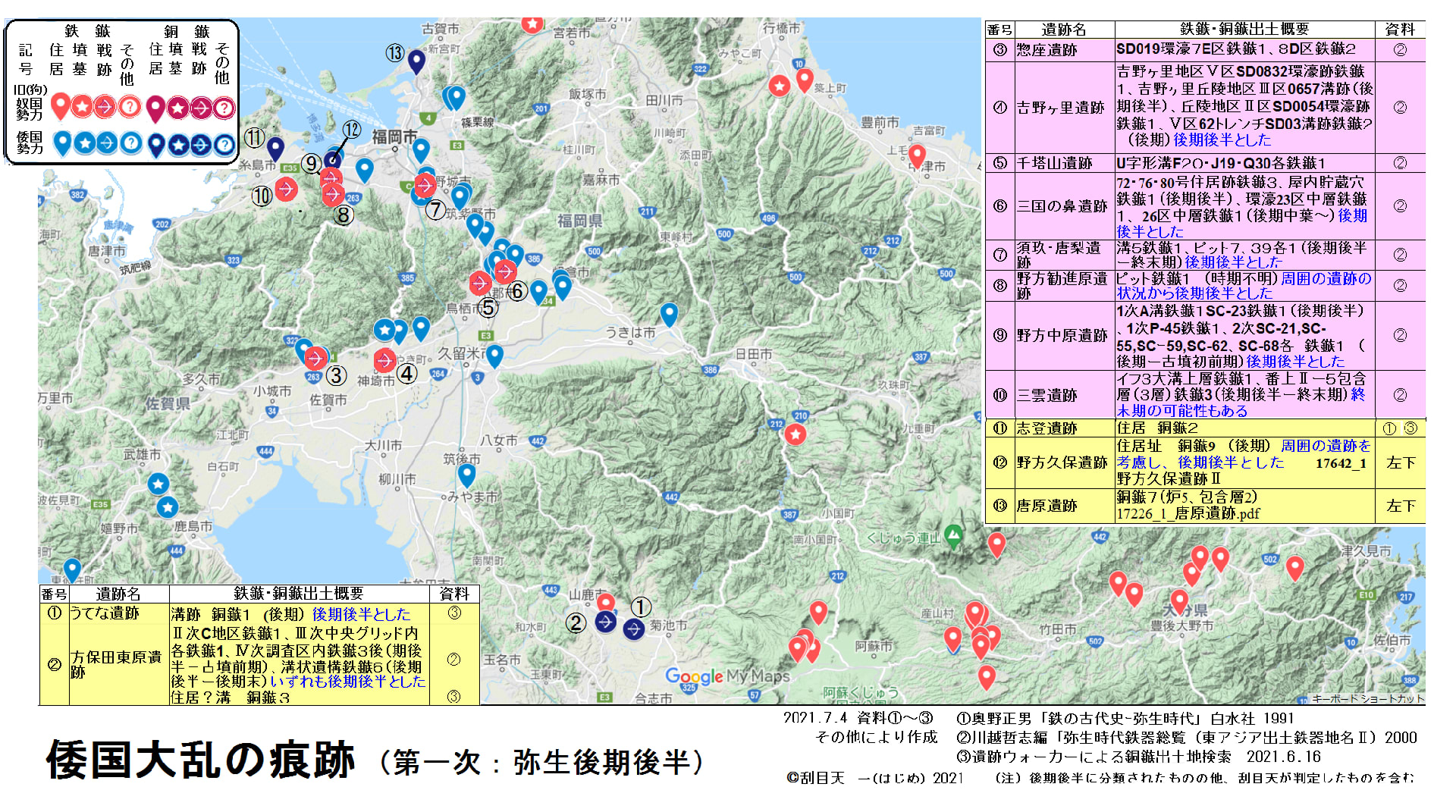

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)

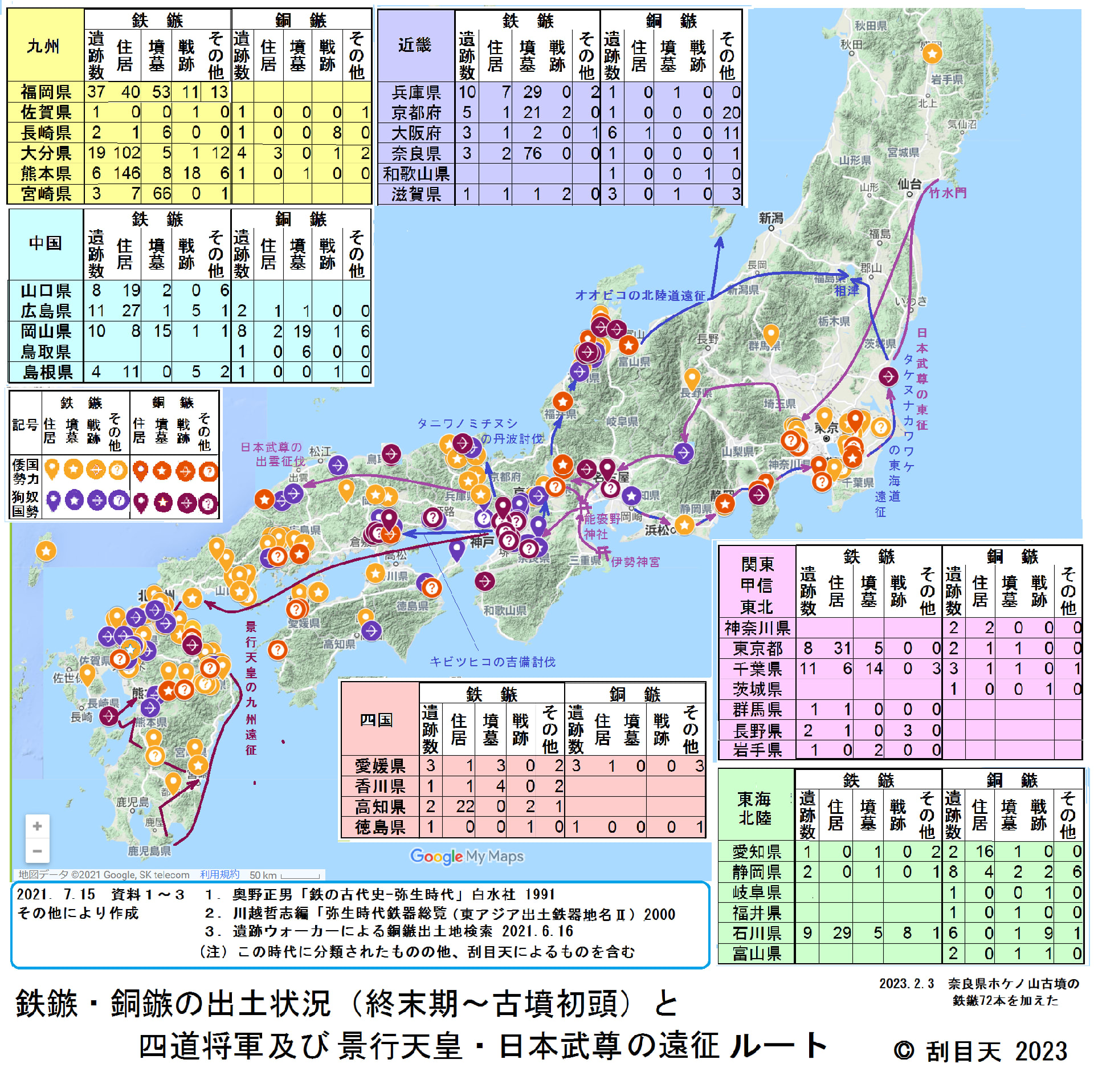

ですから、殺された尾張王がカニです。記紀では住吉大神(正体は武内宿禰、つまり大国主)の神託を疑い突然崩御した仲哀天皇(尾張王乎止与命:おとよのみこと)です。サルは前述のとおり大国主狗古智卑狗(久々遅彦)です。カニの子が、記紀では仲哀天皇の祖父となっていますが景行天皇(尾張王建稲種命:たけいなだねのみこと)で、天皇の九州遠征が、古墳時代初頭の鉄鏃・銅鏃の出土状況と一致します。

何故、尾張勢がカニなのか調べると、名古屋市の西に海部郡蟹江町がありました(注1)。

『「かにえ」という地名が始めて文献に登場するのは、1215年(建保3年)、「水野家文書」中のこと。その頃の蟹江は一面を海で囲まれ、「蟹江郷」、「富吉荘」などと呼ばれていました。海辺に柳が茂り、多くの蟹が棲息していたことから、「かにえ」と呼ばれるようになったと伝えられます。』(「かにえの歴史」より)

海部(あまべ)氏が尾張で開発した土地です。京都府宮津市に鎮座する籠神社(このじんじゃ)の社家、海部氏に伝わる系図があり、海部氏の祖は彦火明命です。「先代旧事本紀」の尾張氏の祖である天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(アマテルクニテルヒコアメノホアカリクシダマニギハヤヒノミコト)と同じ人物ニギハヤヒ大王です。尾張王が海部氏を配下にしていたと考えられます。尾張と言えばシャチホコではなく、その昔はカニなんですね(^_-)-☆

そして、カニの子供の助太刀したクリ・臼・ハチ・牛糞ですが、桃太郎の家来が、イヌ・サル・キジではなく、地元吉備ではドングリ・臼・ハチ・牛糞などという説があるそうですから、ビックリ仰天です(【参考資料】)。

桃太郎の元ネタは吉備津彦の話ですが、真相はヤマト王権の基礎を築いたニギハヤヒの吉備平定の話でした。ですから、サル・カニ合戦は、大国主久々遅彦に殺された尾張王乎止与命(仲哀天皇)の敵(かたき)を、跡を継いだ尾張王建稲種命(景行天皇)に、同じニギハヤヒ大王の直系の狗奴国大王(崇神天皇)率いる物部一族が助太刀したという史実を民話にしたということでした。民話にはどこかに史実が隠されていますから、古代史解明のいいヒントですね( ^)o(^ )

【参考資料】

桃太郎

岡山県には「横着者--寝太郎型」と「鬼退治型」の桃太郎があります。備中地方には 吉備団子を半分しか分けてやらない桃太郎の話もあります。(これは食料を共有し、同志 として戦うという意味がある?) 前回紹介した「桃の子太郎」は「横着者--寝太郎型」で、 この桃太郎は「鬼退治型」です。 ただ、お供が「猿・キジ・犬」ではなく 「臼・牛糞・蜂・カニ・鉄砲玉」です。これは全国に わたって採集例があり、「猿かに合戦」によく似ています。互いに影響しあって流布され たものでしょう。 江戸時代の「赤本」で現在の桃太郎が普及しすぎたため、本来の桃太 郎の姿が見えにくくなってきていると言えましょう。

倉敷市の秋岡 栄さんが97歳の時に、このお話を語ってく ださっていますが、これは4・5歳の時80歳の祖母から聞かされたそうです。

採話された稲田和子先生からテープをお借りして文字に起こしました。つづきはこのページでご覧ください(*^-^*)

【関連記事】

【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?(*^▽^*)

【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)から(その4)

「神」はサルタヒコを示す暗号文字だった?!

古代史のカギを握る神々の正体?(^_-)-☆

(注1)現在の名古屋市のほぼ全域にカニが生息していますので、古代では、尾張氏の居館にも国中夥しい数のカニが居たと考えられます。したがって、この話ができた当時、カニが尾張氏の代名詞になっていたのだと思います。

抹殺された尾張氏の謎(その3)尾張と言えばカニだ~わ!

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング