いつも、ありがとうございます。

よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

#YouTubeの古代史関係の動画を見ていて感じた標記のことを、歴史学の専門家の渡辺大門氏が下の動画の中で説明されていましたので、コメントしました。よろしければ20分ほどの動画ですので、まず、視聴されてから、切り口の全く違う拙論にお付き合いください。もしも拙論に違和感などございましたら、遠慮なくコメントください。よろしくお願いいたします(#^.^#)

なぜ歴史(特に日本史)には、こんなにトンデモ本が多いのか?「日本史の謎を解く」by 株式会社歴史と文化の研究所〔渡邊大門〕

いい話題をありがとうございます。

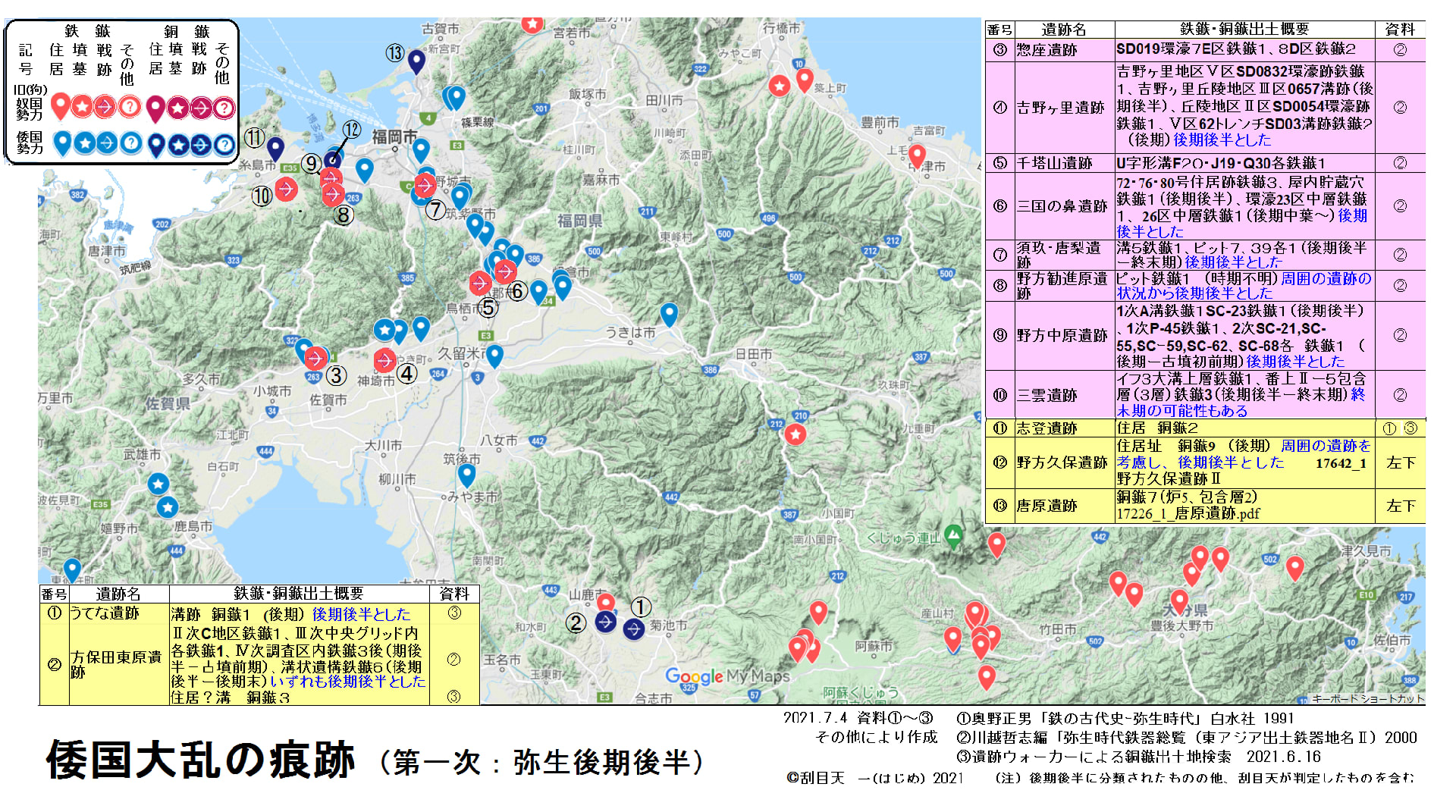

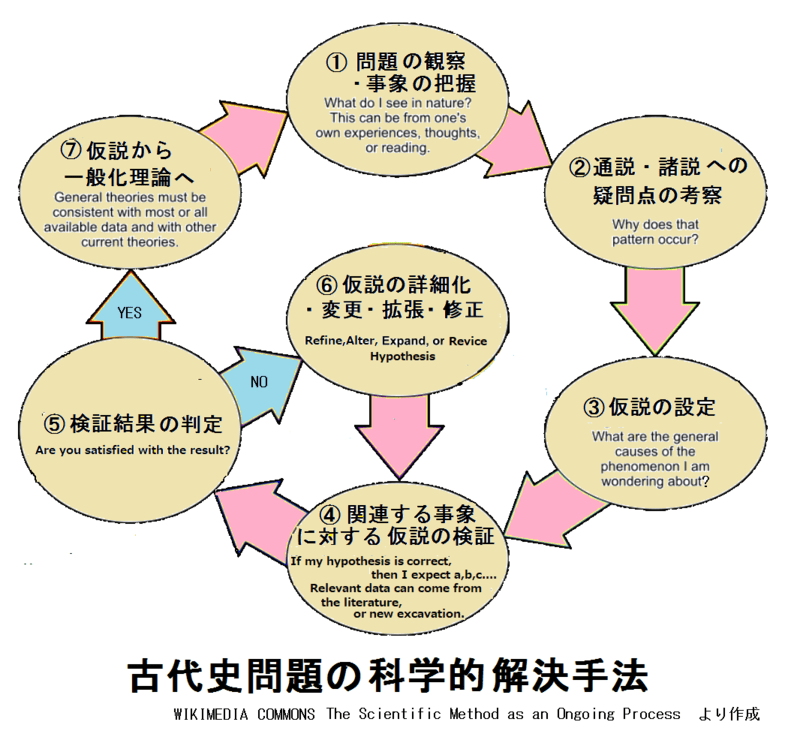

定年後に、古代史を研究していますが、現役時代は理系分野の研究開発をしていました。歴史には、井沢元彦さんや関裕二さんに嵌りました。古代史の学説やトンデモ説を見ていて、プロの学者も素人も古代史研究を科学の探求として見ていないことに気付きました。つまり、文献にあることから自分の好みで仮説を作るだけなのです。事実、つまり考古学や民俗学などの成果による検証が必要だという意識がほとんどありません。

ですから、すべて各人の思い込みが仮説になって、まるで仮説のジャングルになっています。事実で検証して淘汰すべきなのですが、プロの学者でもそれをしません。学説が定説にならないのは検証が不十分だからなのですが、それに気づいてないようです。

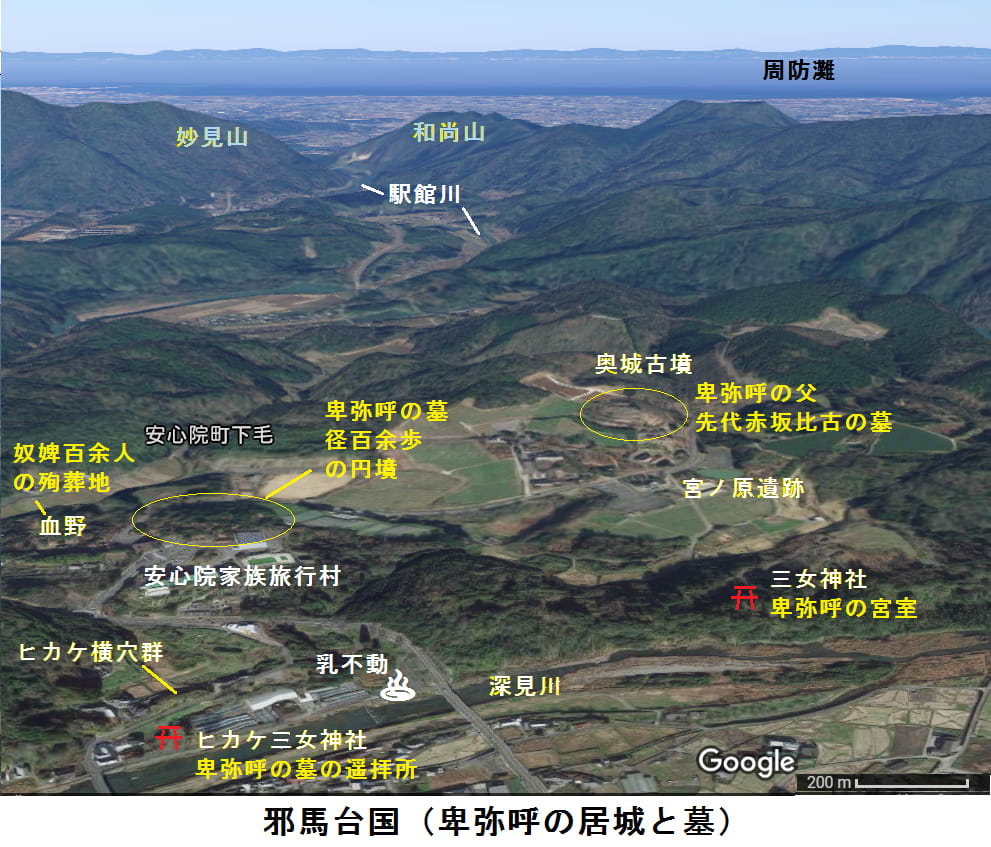

古代史の文献には政治的な理由で編纂者などのウソがあるはずですが、一次史料は正しいので、正しく解釈すれば正しい答えが得られるはずだという信仰に基づいているようです。だから魏志倭人伝の邪馬台国への行程記事をいろいろと解釈を発明するだけで、誰が見ても分かる邪馬台国の場所にはたどり着けないのです。

科学的な手法は、書かれているもので怪しい箇所は物証などで検証してその部分が正しいかどうかを判断します。さらに、ウソが書かれていたと分かれば、何のためにウソを書いたのかを追求すると、逆に真相らしきものが見えてきます。それを事実で検証を重ねると確からしいストーリーが生まれてきます。それが史実と考えられるものです。

アブダクションという第三の推論法がすでに19世紀末から20世紀初頭に活躍した米国の哲学者で論理学者で化学者のC.S.パースによって提案されています。それを古代史分野に応用すると確からしい仮説が得られました。よろしければ「【刮目天の古代史】古代史を推理する」などをご参照ください。目からウロコの驚く話が満載ですから、どうぞ(;^ω^)

【関連記事】

古代史解明の科学的方法とは?

文献に矛盾があるということは、原因は著者(または編纂者)の意図かさもなければ著者は気付いていたが不可抗力なのか?あるいは著者が気付かなかったか?ですが最後の可能性はほとんどないとすれば、先の二つのうちのひとつです。

どうやって真実に到達できるかを考えると、二つの仮説でそれぞれ何故なのかを合理的に説明できる仮説を選ぶべきです!

そして、それぞれの仮説を事実、つまり考古学や民俗学などの成果によって検証するとどちらが有望なのか分かってきます。有望な方をさらに検証し続けると、仮説が信念に変わってきます。

信念がどのようにして形成されるかについてはC.S.パースが論文「信念の固着」(The Fixation of Belief 1877)で分析していますが、このような科学的手法から生まれた信念は多くの人々に受け入れやすくなります(詳細は「なぜ邪馬台国問題が解決しないのか?( ゚Д゚)」参照)

消された古代王族「トミ」族の正体?(^_-)-☆

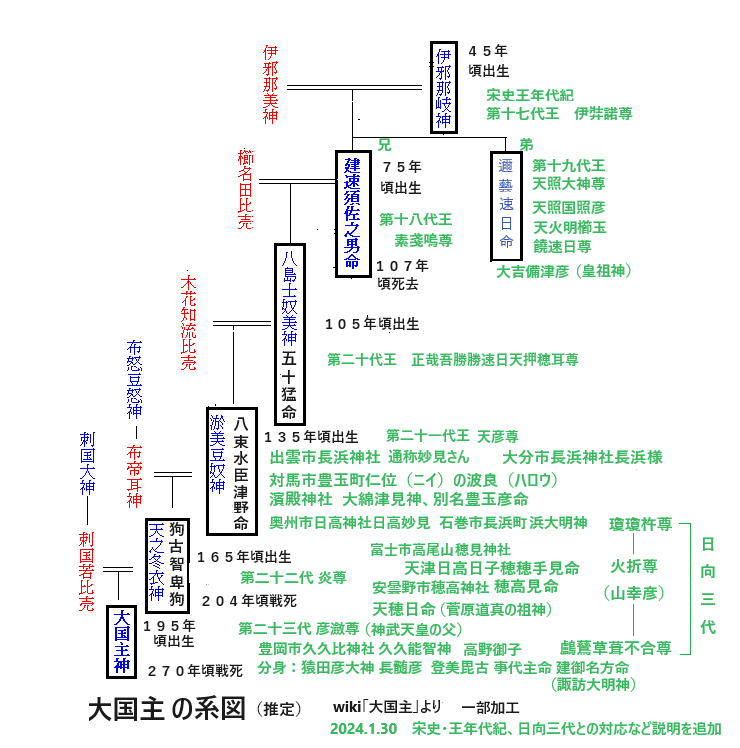

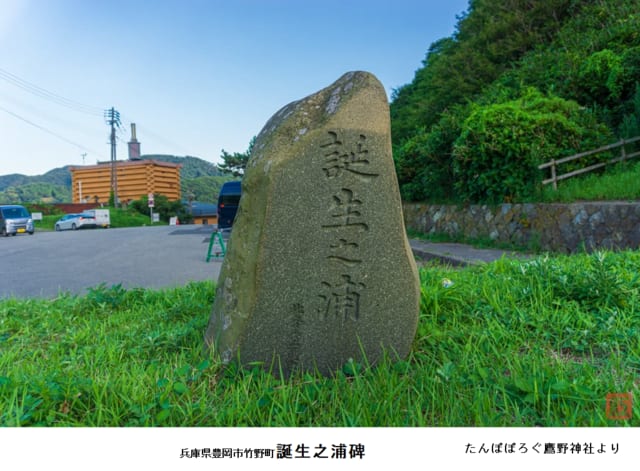

藤原氏・中臣氏が神祇祭祀を独占したので日本書紀に合うように日本中の神社の社名・祭神・由緒書も改ざんしています。明治になって国家神道が創設されて各地の神社をそれぞれ統合し、記紀神話に合うように変更されていますので、神社伝承をそのまま受け取ると訳の分からないものになります。

朝廷に隠された神社伝承や出雲口伝や古史古伝の中には真実が隠されていると思いますが、朝廷に見つかった時の保険で、荒唐無稽なものにするなど、工夫されていますので、これもそのまま解釈しても真相から離れてしまうと思います。

日本の古代史が謎な理由?

日本の古代史に謎が多いのは文献と事実、つまり考古学や民俗学などの成果とが合致していないのが理由です。普通は事実に基づき文献批判すべきなのですが、多くの日本人は、文献の内容は正しいとして、都合の好いように解釈して乗り切ろうと努力していますので、謎は残されたままです。文献が政治文書だということに気づけば解明できるのですが、洗脳されているので難しいのです。

と説明しましたが、一度頭に染み付いたものは中々修正は難しいようですね(;^ω^)

最後まで読んでいただき、感謝します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング#YouTubeの古代史関係の動画を見ていて感じた標記のことを、歴史学の専門家の渡辺大門氏が下の動画の中で説明されていましたので、コメントしました。よろしければ20分ほどの動画ですので、まず、視聴されてから、切り口の全く違う拙論にお付き合いください。もしも拙論に違和感などございましたら、遠慮なくコメントください。よろしくお願いいたします(#^.^#)

なぜ歴史(特に日本史)には、こんなにトンデモ本が多いのか?「日本史の謎を解く」by 株式会社歴史と文化の研究所〔渡邊大門〕

いい話題をありがとうございます。

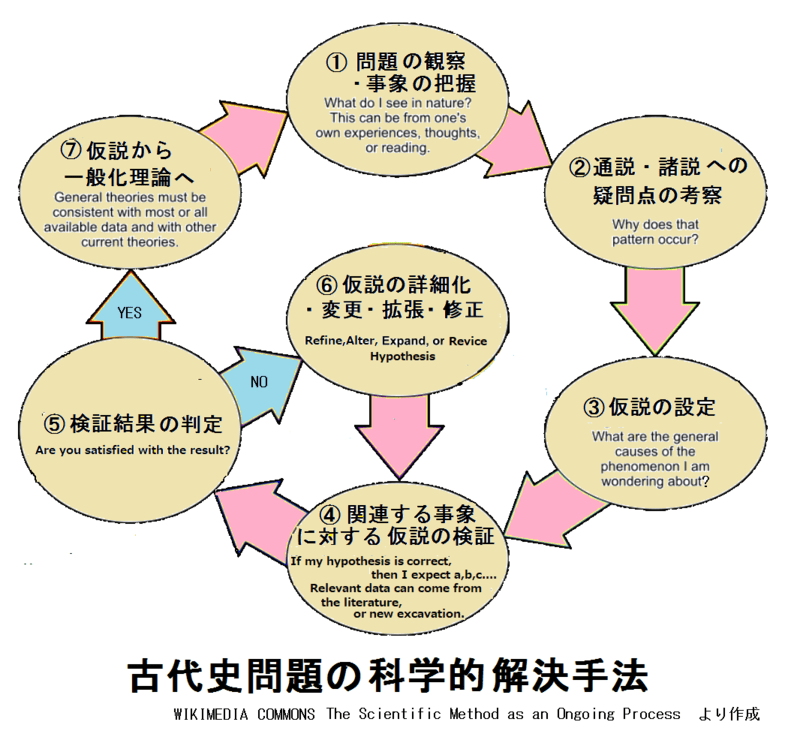

定年後に、古代史を研究していますが、現役時代は理系分野の研究開発をしていました。歴史には、井沢元彦さんや関裕二さんに嵌りました。古代史の学説やトンデモ説を見ていて、プロの学者も素人も古代史研究を科学の探求として見ていないことに気付きました。つまり、文献にあることから自分の好みで仮説を作るだけなのです。事実、つまり考古学や民俗学などの成果による検証が必要だという意識がほとんどありません。

ですから、すべて各人の思い込みが仮説になって、まるで仮説のジャングルになっています。事実で検証して淘汰すべきなのですが、プロの学者でもそれをしません。学説が定説にならないのは検証が不十分だからなのですが、それに気づいてないようです。

古代史の文献には政治的な理由で編纂者などのウソがあるはずですが、一次史料は正しいので、正しく解釈すれば正しい答えが得られるはずだという信仰に基づいているようです。だから魏志倭人伝の邪馬台国への行程記事をいろいろと解釈を発明するだけで、誰が見ても分かる邪馬台国の場所にはたどり着けないのです。

科学的な手法は、書かれているもので怪しい箇所は物証などで検証してその部分が正しいかどうかを判断します。さらに、ウソが書かれていたと分かれば、何のためにウソを書いたのかを追求すると、逆に真相らしきものが見えてきます。それを事実で検証を重ねると確からしいストーリーが生まれてきます。それが史実と考えられるものです。

アブダクションという第三の推論法がすでに19世紀末から20世紀初頭に活躍した米国の哲学者で論理学者で化学者のC.S.パースによって提案されています。それを古代史分野に応用すると確からしい仮説が得られました。よろしければ「【刮目天の古代史】古代史を推理する」などをご参照ください。目からウロコの驚く話が満載ですから、どうぞ(;^ω^)

【関連記事】

古代史解明の科学的方法とは?

文献に矛盾があるということは、原因は著者(または編纂者)の意図かさもなければ著者は気付いていたが不可抗力なのか?あるいは著者が気付かなかったか?ですが最後の可能性はほとんどないとすれば、先の二つのうちのひとつです。

どうやって真実に到達できるかを考えると、二つの仮説でそれぞれ何故なのかを合理的に説明できる仮説を選ぶべきです!

そして、それぞれの仮説を事実、つまり考古学や民俗学などの成果によって検証するとどちらが有望なのか分かってきます。有望な方をさらに検証し続けると、仮説が信念に変わってきます。

信念がどのようにして形成されるかについてはC.S.パースが論文「信念の固着」(The Fixation of Belief 1877)で分析していますが、このような科学的手法から生まれた信念は多くの人々に受け入れやすくなります(詳細は「なぜ邪馬台国問題が解決しないのか?( ゚Д゚)」参照)

消された古代王族「トミ」族の正体?(^_-)-☆

藤原氏・中臣氏が神祇祭祀を独占したので日本書紀に合うように日本中の神社の社名・祭神・由緒書も改ざんしています。明治になって国家神道が創設されて各地の神社をそれぞれ統合し、記紀神話に合うように変更されていますので、神社伝承をそのまま受け取ると訳の分からないものになります。

朝廷に隠された神社伝承や出雲口伝や古史古伝の中には真実が隠されていると思いますが、朝廷に見つかった時の保険で、荒唐無稽なものにするなど、工夫されていますので、これもそのまま解釈しても真相から離れてしまうと思います。

日本の古代史が謎な理由?

日本の古代史に謎が多いのは文献と事実、つまり考古学や民俗学などの成果とが合致していないのが理由です。普通は事実に基づき文献批判すべきなのですが、多くの日本人は、文献の内容は正しいとして、都合の好いように解釈して乗り切ろうと努力していますので、謎は残されたままです。文献が政治文書だということに気づけば解明できるのですが、洗脳されているので難しいのです。

と説明しましたが、一度頭に染み付いたものは中々修正は難しいようですね(;^ω^)

最後まで読んでいただき、感謝します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング