いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

前回の記事「渡来人は異民族とは限らない?( ^)o(^ )」でアイヌや沖縄の人々について(注1)に以下のように書きましたが、いつもフォローしているテレビとうさんからいいコメントを頂きましたので、早速記事にします。お付き合いください。

日本の中にアイヌ民族とか琉球民族が存在するなどありえません。関西人や関東人や九州人などと同じように、アイヌ人も沖縄人も同じ縄文系をベースとする日本民族で日本国民ですよ。反日国家の謀略に引っかかると、悲劇しかないでしょう。

一方で、現代の日本に文化の違う異民族を移民として入れると、そこにコロニーが出来上がって、日本の中に別の社会ができ、最後は独立を主張することも考えられますので、これも悲劇を生む可能性が出てきます。やはり、民族はそれぞれ独自の文化を持っているわけですから、生まれ育った場所で国家を作り、一緒に暮らすのが安心できると思いますね。(^_-)-☆

刮目天さん、こんにちわ。 (テレビとうさん)

沖縄人や関西人は、現にその地名に住んでいるので、そのまま書いても良いと思いますが、アイヌ人は所謂「アイヌ人」或いは「アイヌ民族」と「 」付きで書かなければ、恰も「アイヌ民族は統一された民族で、アイヌの土地に住んでいる」と誤解されます。

「アイヌ民族」には、言語が互いに通じない「民俗性」の違う、少なくとも5民族が(13世紀以降)北海道に住んでいたと言われていますし、その証拠しかありません。

当然ながら、当初のシベリア系・樺太系・千島列島系の「アイヌ民族」は「縄文系遺伝子」は殆ど持っていなかったと推測できます。但し、日本海周辺の大陸系の「アイヌ民族」は最初から「縄文系遺伝子」を持っていても不思議は無いと思います。

つまり、出自の違う「民族」を一緒くたに纏めて「アイヌ民族」とする事は、民族の独自性を無視する言い方に思えます。

早速、いいコメントを感謝します。

全く異論はありませんし、同じ認識です。

日本列島は東西に長いので、それぞれの地域で文化の地域性があります。水田稲作が導入される時期も違いますが、現在の日本民族の多くは白米を主食にしていると思います。言葉も現在では日本語を身につけて日常で会話しています。日本のテレビ番組を見て日本文化が染みついていると思います。

国会で先住民族と決議しましたが、反日国家に利用される売国行為だと思います。日本国民はもっとしっかりしないと、日本は滅ぼされますね。これに賛成した政治家や組織の人々は、科学的に間違った話ですから制度は廃止しなければダメでしょう。

同じ日本民族のアイヌ人を貶める話で、アイヌ人への差別だと思います。沖縄でも進んでいるようですから、日本国民が一丸となって止めさせないとダメですね。

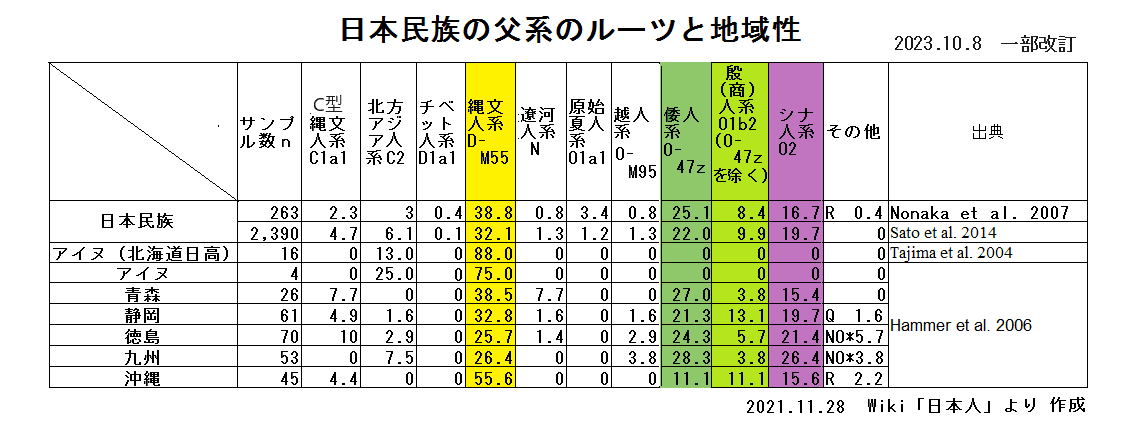

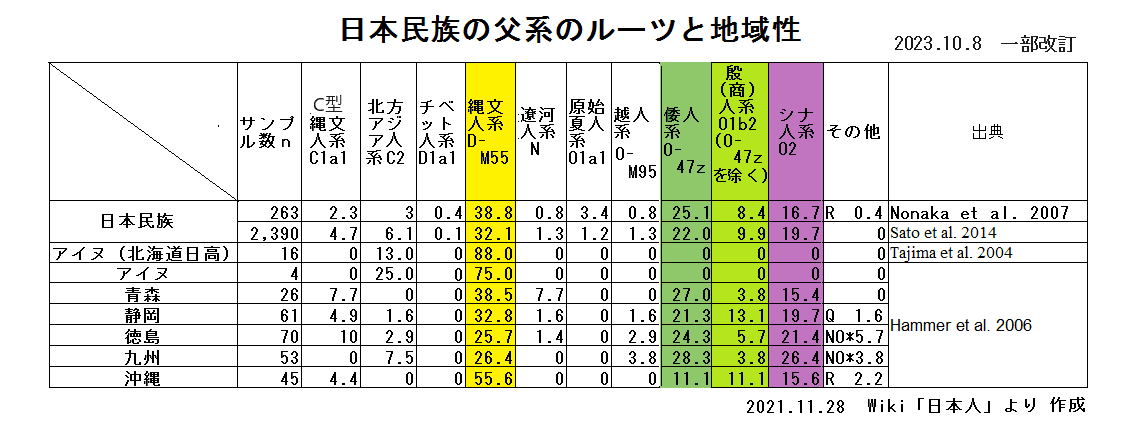

ちなみに、最新のデータがwiki「日本人」に公開されていますので、表にしました。縄文人と北方アジア人が混血したアイヌの人々は日本列島の先住民族ではなく、列島の他の人々と同じ日本民族であることはこのデータからも明らかです。沖縄の人々と同様に、本土日本人と比べて縄文人系を父系のルーツとする人が多く占めているということだけです。

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)

ヒトの場合、染色体は1つの細胞に46本(23対)あり、身体的な特徴や気質などの遺伝は22対の常染色体で決まります。現在は多くの人種の混血が進んでいますので、当たり前ですが、23対の中の1対の性染色体で人種を区別することなど最初からできません。

ただ、古代では厳しい環境を生き抜くために父系のルーツを同じくする集団が部族として行動することが多かったので、古代史解明に役立てることが出来るというだけです。ゲノムワイドな研究が現在進められており、将来は、どのような時期にどのような民族間の混血があったかが解明されるようになるのだと思います。

日本民族の父系のルーツについてはこちらで詳しく説明していますので、よろしければどうぞ!( ^)o(^ )

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)

上の日本民族の父系のルーツの図を作成した時はNonaka et al. 2007 のデータを使用しました。現在はデータがかなり増えています(Sato et al. 2014 )。若干シナ人系が増えていますので数値が少し異なりますがそれほど違いはありません。そのうちに改訂したいと思いますが、それまではこの図と上の表をご参考にしてください!(*^▽^*)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング前回の記事「渡来人は異民族とは限らない?( ^)o(^ )」でアイヌや沖縄の人々について(注1)に以下のように書きましたが、いつもフォローしているテレビとうさんからいいコメントを頂きましたので、早速記事にします。お付き合いください。

日本の中にアイヌ民族とか琉球民族が存在するなどありえません。関西人や関東人や九州人などと同じように、アイヌ人も沖縄人も同じ縄文系をベースとする日本民族で日本国民ですよ。反日国家の謀略に引っかかると、悲劇しかないでしょう。

一方で、現代の日本に文化の違う異民族を移民として入れると、そこにコロニーが出来上がって、日本の中に別の社会ができ、最後は独立を主張することも考えられますので、これも悲劇を生む可能性が出てきます。やはり、民族はそれぞれ独自の文化を持っているわけですから、生まれ育った場所で国家を作り、一緒に暮らすのが安心できると思いますね。(^_-)-☆

刮目天さん、こんにちわ。 (テレビとうさん)

沖縄人や関西人は、現にその地名に住んでいるので、そのまま書いても良いと思いますが、アイヌ人は所謂「アイヌ人」或いは「アイヌ民族」と「 」付きで書かなければ、恰も「アイヌ民族は統一された民族で、アイヌの土地に住んでいる」と誤解されます。

「アイヌ民族」には、言語が互いに通じない「民俗性」の違う、少なくとも5民族が(13世紀以降)北海道に住んでいたと言われていますし、その証拠しかありません。

当然ながら、当初のシベリア系・樺太系・千島列島系の「アイヌ民族」は「縄文系遺伝子」は殆ど持っていなかったと推測できます。但し、日本海周辺の大陸系の「アイヌ民族」は最初から「縄文系遺伝子」を持っていても不思議は無いと思います。

つまり、出自の違う「民族」を一緒くたに纏めて「アイヌ民族」とする事は、民族の独自性を無視する言い方に思えます。

早速、いいコメントを感謝します。

全く異論はありませんし、同じ認識です。

日本列島は東西に長いので、それぞれの地域で文化の地域性があります。水田稲作が導入される時期も違いますが、現在の日本民族の多くは白米を主食にしていると思います。言葉も現在では日本語を身につけて日常で会話しています。日本のテレビ番組を見て日本文化が染みついていると思います。

国会で先住民族と決議しましたが、反日国家に利用される売国行為だと思います。日本国民はもっとしっかりしないと、日本は滅ぼされますね。これに賛成した政治家や組織の人々は、科学的に間違った話ですから制度は廃止しなければダメでしょう。

同じ日本民族のアイヌ人を貶める話で、アイヌ人への差別だと思います。沖縄でも進んでいるようですから、日本国民が一丸となって止めさせないとダメですね。

ちなみに、最新のデータがwiki「日本人」に公開されていますので、表にしました。縄文人と北方アジア人が混血したアイヌの人々は日本列島の先住民族ではなく、列島の他の人々と同じ日本民族であることはこのデータからも明らかです。沖縄の人々と同様に、本土日本人と比べて縄文人系を父系のルーツとする人が多く占めているということだけです。

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)ヒトの場合、染色体は1つの細胞に46本(23対)あり、身体的な特徴や気質などの遺伝は22対の常染色体で決まります。現在は多くの人種の混血が進んでいますので、当たり前ですが、23対の中の1対の性染色体で人種を区別することなど最初からできません。

ただ、古代では厳しい環境を生き抜くために父系のルーツを同じくする集団が部族として行動することが多かったので、古代史解明に役立てることが出来るというだけです。ゲノムワイドな研究が現在進められており、将来は、どのような時期にどのような民族間の混血があったかが解明されるようになるのだと思います。

日本民族の父系のルーツについてはこちらで詳しく説明していますので、よろしければどうぞ!( ^)o(^ )

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)上の日本民族の父系のルーツの図を作成した時はNonaka et al. 2007 のデータを使用しました。現在はデータがかなり増えています(Sato et al. 2014 )。若干シナ人系が増えていますので数値が少し異なりますがそれほど違いはありません。そのうちに改訂したいと思いますが、それまではこの図と上の表をご参考にしてください!(*^▽^*)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング