ある人と出会い、話す中で、この本が話題に上った。

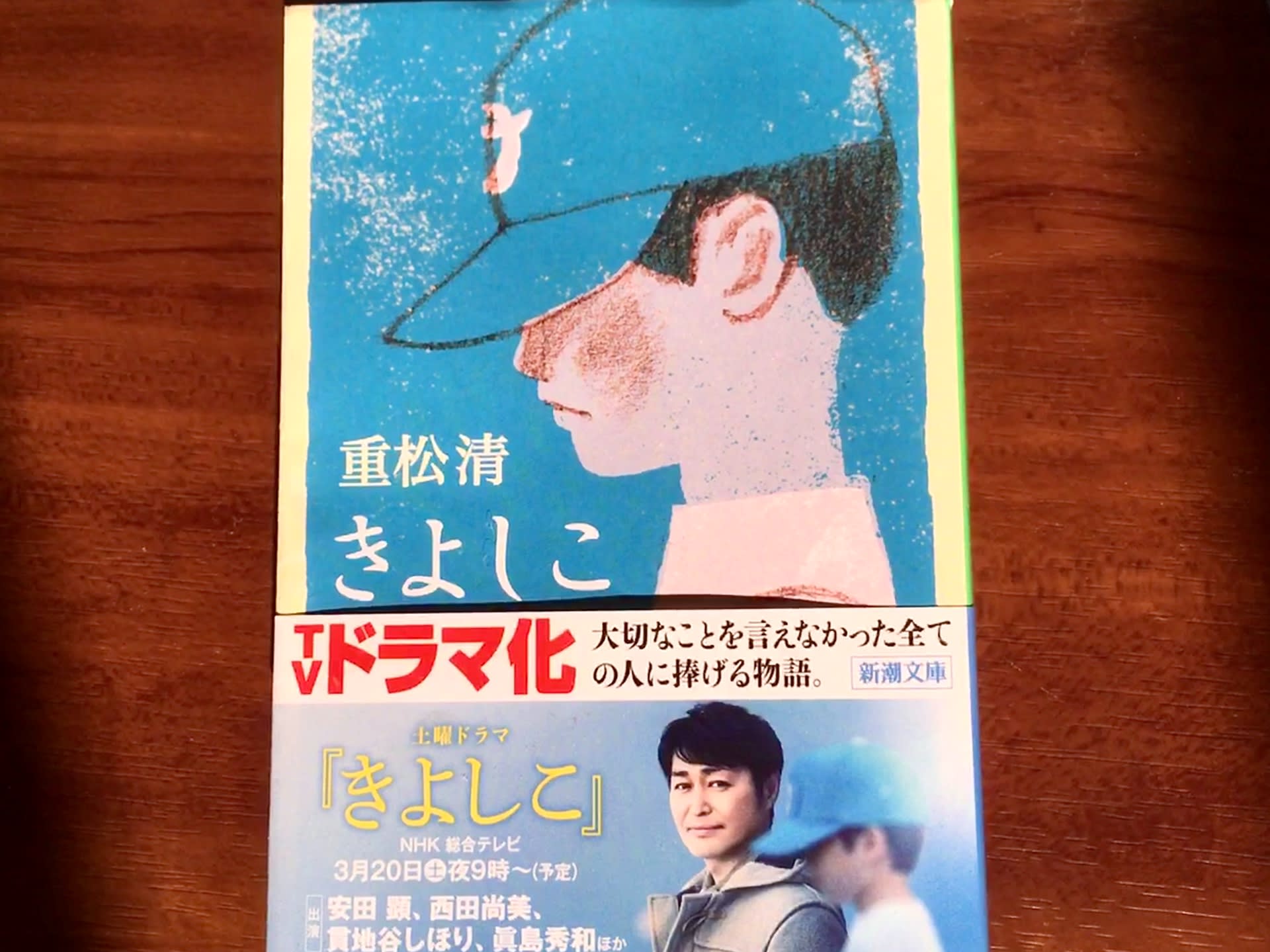

本屋で買うと、帯にはドラマ化の告知。

読んでいる途中でテレビドラマも観た。久々に、あーいいドラマに没頭した、と感じた。

自分の小説の仕上げにかかっていて、他の人の小説を読むことは避けていた。

最後の最後にこの本と出会い、よかった。

小説が「おいしい」と感じる。最高の心の栄養だと。

重松さんは本当に小説が上手。プロだから当たり前なのだけど。

とても自然で、柔らかくてほっとさせる文体。それでいて深いところまで届く。

伝わる。

「吃音」という障害を持って生まれたからこそ、なのでしょうか?

「きよしこ」は、作者の個人的な体験が元になっている。

父の仕事の影響で転校続き。転校するたび自己紹介しなければならず、「き」でつっかえて重なって「き、き、き、き……」

笑われてしまう。誤解されてしまう。

苦手な言葉があり、ピンチヒッターを探している間に間が抜けてしまう。

愛想笑いで付き合うことも覚えたが、もやもやは消えない。

少年には野球という大好きなスポーツがあった。その表現で自己主張もできた。

高校時代には、つっかえてしまう自分の気持ちを全て通訳してみせるという年上の女友達もできた。

でも、やっぱりそれは無理だった。

小学校の夏休みに通った「吃音矯正教室」で出会った加藤くん。自分よりも重い吃音で、しゃべれない代わりにさまざまなちょっかいを出してくる。

加藤くんとのお別れの場面。心に残っています。

「きよしこ」は、少年きよしが「きよし、この夜」を「きよしこ、の夜」と勘違いして、いつか会えると信じていた心の友。

最低なクリスマスの夜、やっと会えた。

きよしこは言う。

「君はちゃんと話せているよ」「君はダメになんかなっていないよ」

きよしこって何だろう?

私にも思い当たることがあった。

やっぱりサイテーだった深夜、紙とペンは私にとって最高の「きよしこ」だった。

ふつふつと、自分の内側から湧いてくる温かい力。

それを言葉にすると全て違ってしまう。でも、確かにある。目に見えない私の味方。

そういう存在を文章で表現するのが重松さんはとてもうまい。

読者に伝わって力になる。だから必要とされて売れる。

苦労していない小説家なんていないのだと私は思う。

作者以上に大きな小説も語れないのだと思う。

確かに、一つ、私は私で、小説を仕上げ、手放すことができた。

私が「小説家」を意識し始めたのは、大学受験に全て失敗し、浪人生時代でしょうか。

通っていた池袋の予備校のすぐ近くに、今はない古本屋があって、一冊百円でさまざまな文庫本を買い漁っていた。その夏から日記もつけるようになった。

息抜きにゲームもやってたけど、それとも違う時間が紙とペンの中にはあった。

コロナ禍で会いたい人とも会うのをためらってしまう今、伝えたいことを伝える大事さを伝えていただいた。

伝えなかったら、人は人とも出会えない。

さまざまな人たちと出会って、初めて「私」は生まれていく。

「きよしこ」はいつも隣にいる。それだけで充分だ。

重松清 著/新潮文庫/2005

本屋で買うと、帯にはドラマ化の告知。

読んでいる途中でテレビドラマも観た。久々に、あーいいドラマに没頭した、と感じた。

自分の小説の仕上げにかかっていて、他の人の小説を読むことは避けていた。

最後の最後にこの本と出会い、よかった。

小説が「おいしい」と感じる。最高の心の栄養だと。

重松さんは本当に小説が上手。プロだから当たり前なのだけど。

とても自然で、柔らかくてほっとさせる文体。それでいて深いところまで届く。

伝わる。

「吃音」という障害を持って生まれたからこそ、なのでしょうか?

「きよしこ」は、作者の個人的な体験が元になっている。

父の仕事の影響で転校続き。転校するたび自己紹介しなければならず、「き」でつっかえて重なって「き、き、き、き……」

笑われてしまう。誤解されてしまう。

苦手な言葉があり、ピンチヒッターを探している間に間が抜けてしまう。

愛想笑いで付き合うことも覚えたが、もやもやは消えない。

少年には野球という大好きなスポーツがあった。その表現で自己主張もできた。

高校時代には、つっかえてしまう自分の気持ちを全て通訳してみせるという年上の女友達もできた。

でも、やっぱりそれは無理だった。

小学校の夏休みに通った「吃音矯正教室」で出会った加藤くん。自分よりも重い吃音で、しゃべれない代わりにさまざまなちょっかいを出してくる。

加藤くんとのお別れの場面。心に残っています。

「きよしこ」は、少年きよしが「きよし、この夜」を「きよしこ、の夜」と勘違いして、いつか会えると信じていた心の友。

最低なクリスマスの夜、やっと会えた。

きよしこは言う。

「君はちゃんと話せているよ」「君はダメになんかなっていないよ」

きよしこって何だろう?

私にも思い当たることがあった。

やっぱりサイテーだった深夜、紙とペンは私にとって最高の「きよしこ」だった。

ふつふつと、自分の内側から湧いてくる温かい力。

それを言葉にすると全て違ってしまう。でも、確かにある。目に見えない私の味方。

そういう存在を文章で表現するのが重松さんはとてもうまい。

読者に伝わって力になる。だから必要とされて売れる。

苦労していない小説家なんていないのだと私は思う。

作者以上に大きな小説も語れないのだと思う。

確かに、一つ、私は私で、小説を仕上げ、手放すことができた。

私が「小説家」を意識し始めたのは、大学受験に全て失敗し、浪人生時代でしょうか。

通っていた池袋の予備校のすぐ近くに、今はない古本屋があって、一冊百円でさまざまな文庫本を買い漁っていた。その夏から日記もつけるようになった。

息抜きにゲームもやってたけど、それとも違う時間が紙とペンの中にはあった。

コロナ禍で会いたい人とも会うのをためらってしまう今、伝えたいことを伝える大事さを伝えていただいた。

伝えなかったら、人は人とも出会えない。

さまざまな人たちと出会って、初めて「私」は生まれていく。

「きよしこ」はいつも隣にいる。それだけで充分だ。

重松清 著/新潮文庫/2005

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます