最近の記事

カテゴリー

- 旅行記(32)

- 桐箱ブログ(21)

- インポート(1)

- ギャンブル(1)

- まちづくり(130)

- 写真(42)

- オランダ・コラム(4)

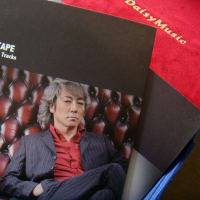

- 音楽(23)

- テレビ番組(148)

- アート・文化(75)

- 佐野元春(76)

- うんちく・小ネタ(272)

- アニメ・コミック・ゲーム(71)

- 本と雑誌(12)

- 社会・経済(9)

- ブログ(49)

- 日記(0)

- 学問(13)

- 映画(9)

- 食・レシピ(18)

- 健康・病気(61)

- 国際・政治(54)

- 青年会議所(22)

- まち歩き(260)

- 悩み(52)

- ニュース(156)

- スポーツ(152)

- 日記・エッセイ・コラム(184)

- コスメ・ファッション(34)

- デジタル・インターネット(101)

- 旅行(9)

- グルメ(5)

バックナンバー

人気記事