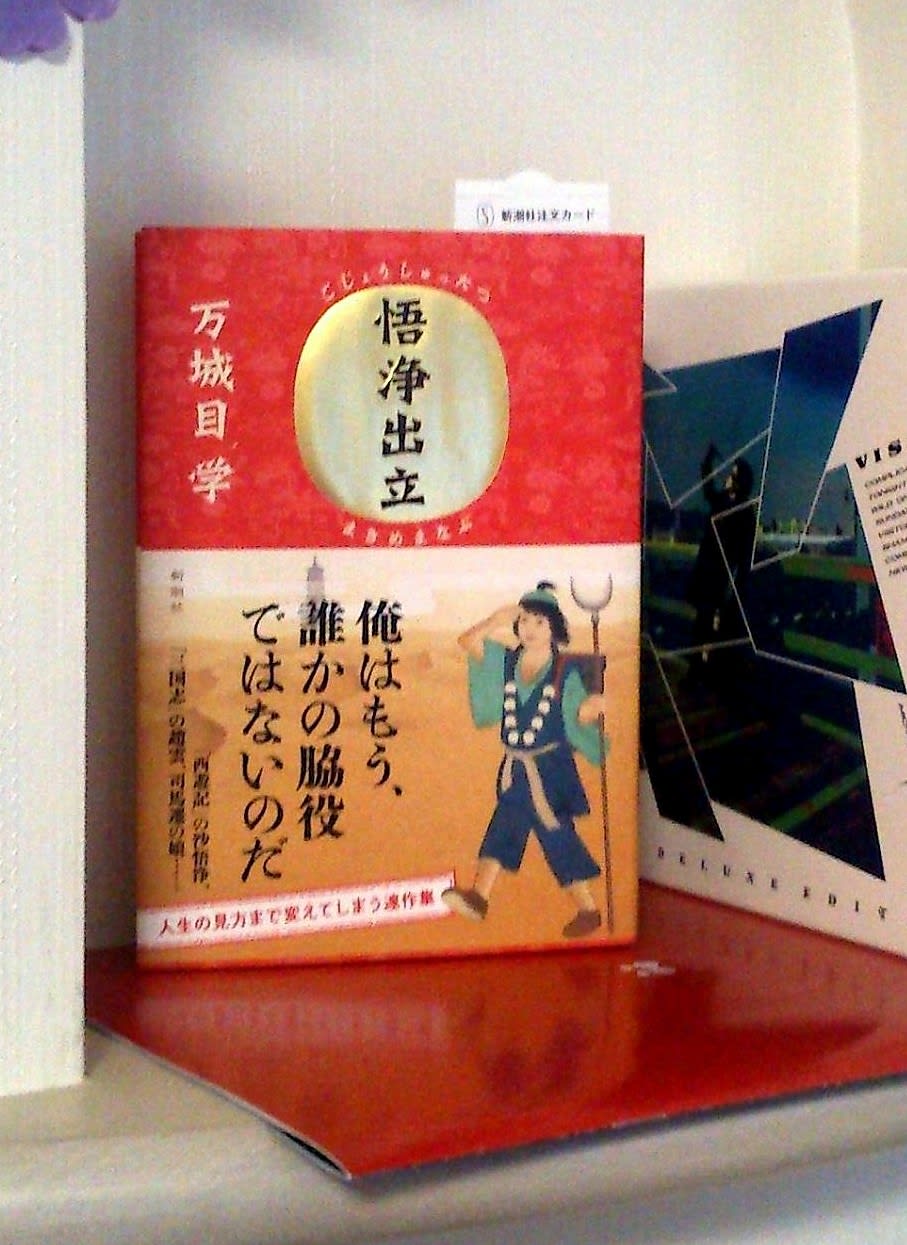

若いころは歴史小説ばかり、

若いころは歴史小説ばかり、とりわけ司馬遼太郎作品を好んで読んでいた。

日本史好きということに加えて、

父親の影響が大きかったのかな?

家の書庫には歴史小説がずらりと並んでいた。

40歳を超えたあたりから、

他のジャンルも読み漁るようになった。

ある時期は、福井晴敏の作品ばかり読んでいた。

福井氏とは年齢がちかいから、

ガキのころ、同じような景色を見て育ったんだと思う。

読んでて、すごく共感できるんだよな。

『亡国のイージス』で知られる氏だが、

最近ではガンダム作品に深くコミットしている。

実際、彼自身、

自分は小説家ではなくアニメ作家だと規定しているらしい。

彼のガンダム作品は好きなんだけど、

もうちょい小説に軸足を置いてほしいんだよね。