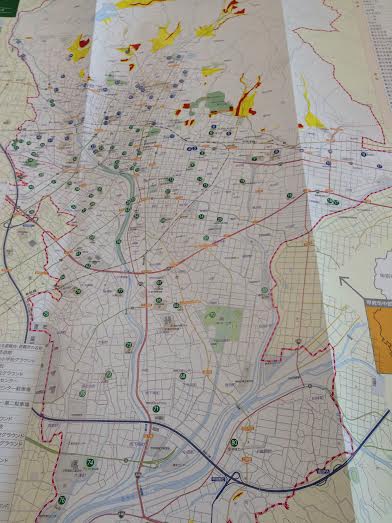

最近手に入れた地図があります。欲しくて欲しくて古いビルの3階の一室にあるオフィスまでもらいに行きました。

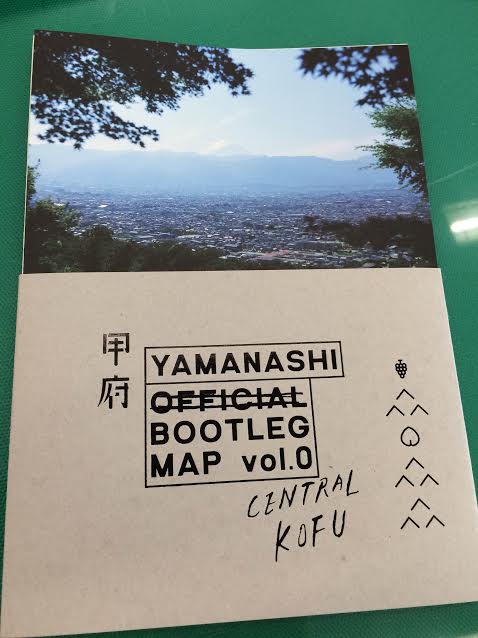

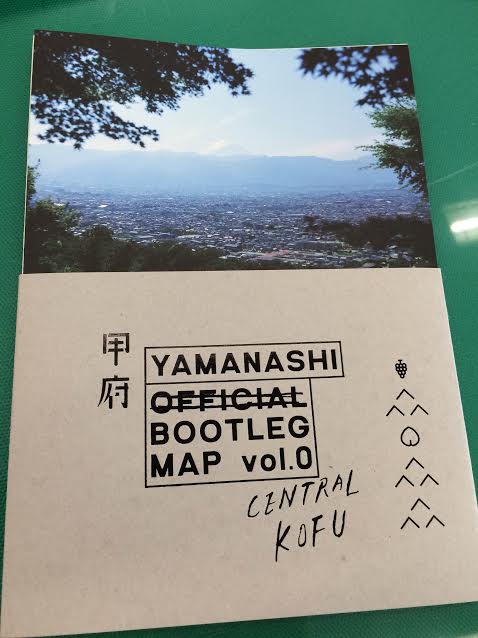

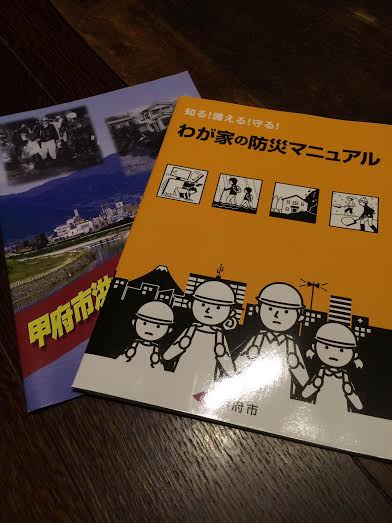

それがこれ。

オフィシャルではなくて、ブートレグ。ようはアンオフィシャルというか、実に私的目線満載の甲府の地図です。

甲府に移住して、

甲府にオフィスを構えて

いろんなお仕事をしている人たちが作ったもの。

冊子版とweb版があります。

http://yamanashi-map.net/

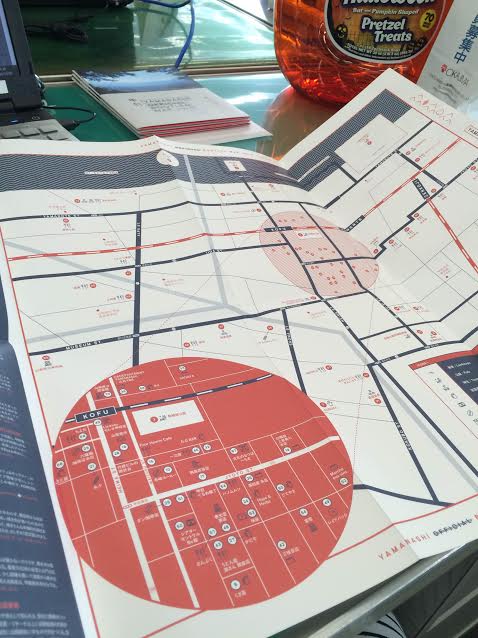

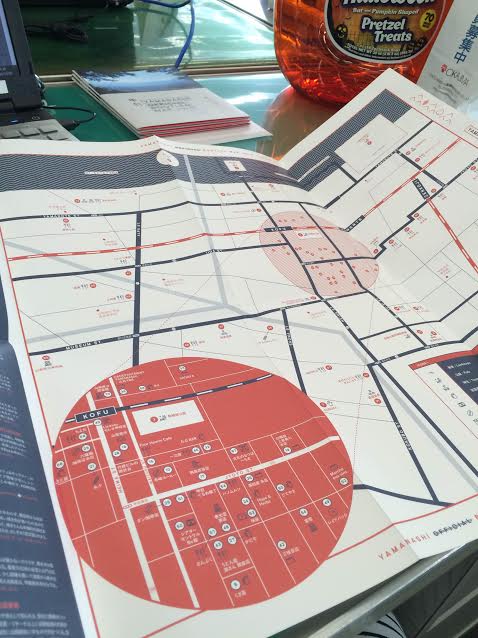

見ていて面白い。

非常に私的なコメントが書いてあります。

ブートレグ。

案外まちって、それぞれの目線でそれぞれの感覚でみたものの積み重ね。そのまちのつまらなさだったり楽しさだったり。

何を発見するか、どう思うかなんだよなーって思っているので、そんな感じの感覚が詰まっている気がする地図です。

どんな地図を広げるか。

それで見える景色が違う。

地図に何を記していくか。それによって生活も違う。

自分だけの甲府地図作りたくなってきました。

それがこれ。

オフィシャルではなくて、ブートレグ。ようはアンオフィシャルというか、実に私的目線満載の甲府の地図です。

甲府に移住して、

甲府にオフィスを構えて

いろんなお仕事をしている人たちが作ったもの。

冊子版とweb版があります。

http://yamanashi-map.net/

見ていて面白い。

非常に私的なコメントが書いてあります。

ブートレグ。

案外まちって、それぞれの目線でそれぞれの感覚でみたものの積み重ね。そのまちのつまらなさだったり楽しさだったり。

何を発見するか、どう思うかなんだよなーって思っているので、そんな感じの感覚が詰まっている気がする地図です。

どんな地図を広げるか。

それで見える景色が違う。

地図に何を記していくか。それによって生活も違う。

自分だけの甲府地図作りたくなってきました。

驚きました!「こんなに景色、よかった???」って。これまでわざわざ県外のいいところへいってロープウェイ乗っていましたけれど、昇仙峡、まさかのこの眺望。こんなに近いところに、あった!再発見です!

驚きました!「こんなに景色、よかった???」って。これまでわざわざ県外のいいところへいってロープウェイ乗っていましたけれど、昇仙峡、まさかのこの眺望。こんなに近いところに、あった!再発見です! こんな場所を越え、

こんな場所を越え、 こんな道を越え

こんな道を越え こんな道なき道をすすむという・・・

こんな道なき道をすすむという・・・

履いててよかった。

履いててよかった。

こんな階段も

こんな階段も こんなはしごもおかげで登れました。

こんなはしごもおかげで登れました。 あの林の向こうに見える岩肌のところ。

あの林の向こうに見える岩肌のところ。

こんなおちゃめな看板は私に帰れといっているかのよう・・・

こんなおちゃめな看板は私に帰れといっているかのよう・・・

なんで怖いかって?それは饅頭のようにまん丸の岩。その先つるりといったら・・・ひょえーーー!!!!って想像するだけで怖いです。

なんで怖いかって?それは饅頭のようにまん丸の岩。その先つるりといったら・・・ひょえーーー!!!!って想像するだけで怖いです。

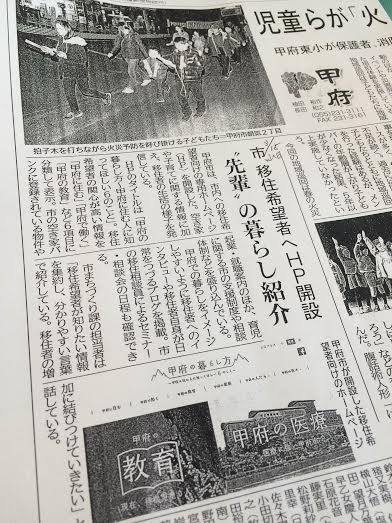

小学校とその地元の消防団がともに初めて企画したそうで、子どもたちが拍子木を打ちながら「火の用心、マッチ一本火事のもと」と声を張り上げながら地域を回ったそうです。

小学校とその地元の消防団がともに初めて企画したそうで、子どもたちが拍子木を打ちながら「火の用心、マッチ一本火事のもと」と声を張り上げながら地域を回ったそうです。 これは、私の幼馴染が消防訓練をしている時の写真です。このブログに載せるためにもらいました。

これは、私の幼馴染が消防訓練をしている時の写真です。このブログに載せるためにもらいました。