ぼくはアメリカンビーバー

アメリカンなんだけど、甲府生まれだよ。

4月14日に甲府市遊亀公園附属動物園で生まれたんだ。日本で4番目に古い動物園の一番の新入りです、よろしくおねがいします!

毎日2時半、体重を量るのが日課なんだよ。

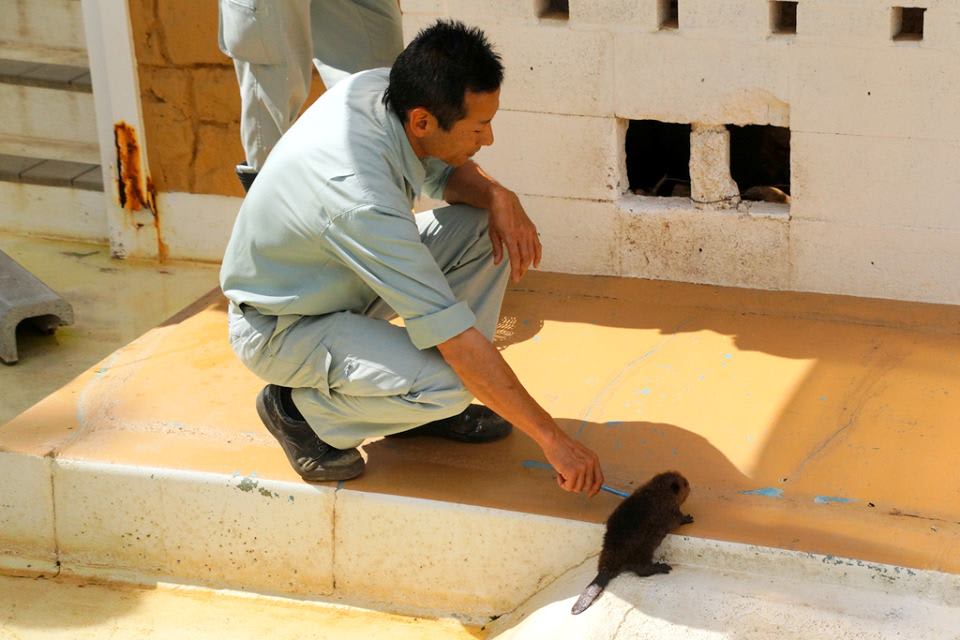

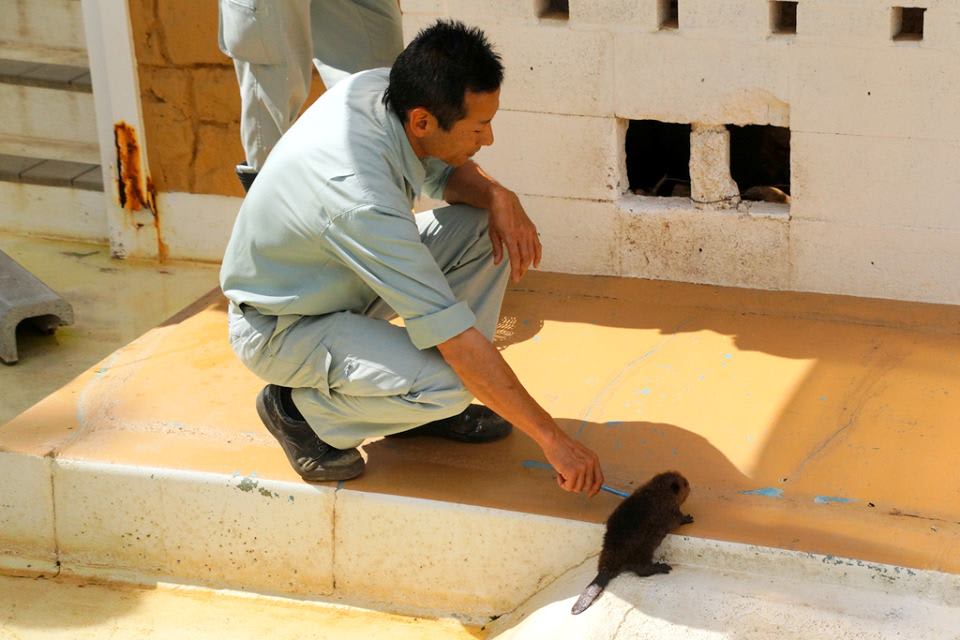

飼育員のおじさんが巣から出してくれるの。

飼育員のおじさんが巣から出してくれるの。

ぼく、ちょっと眠くて、寝ぼけ眼だけど、ごめんね

ぼく、ちょっと眠くて、寝ぼけ眼だけど、ごめんね

まぶしくて 目が開かない

まぶしくて 目が開かない

ちょっと目が覚めてきたよ!

あれ!!!なんだかお空飛んでるみたい!!!ぶーーーん

ピース!!!ひゃっほー!

体重は小さなかごにのってはかるんだよ

かごにのったら、少しじっとしてるの

かごにのったら、少しじっとしてるの

でね、終わったら、

ご褒美に泳がせてもらうんだ!

きもちいいなーー♪

あ、お父さんだ!!

おとうさーーーん!!!

おじさん、お父さんがお迎えに来てくれたから、また明日ね!

お父さん、今日もぼく少し大きくなってきたって!!

ぱくっ

ぱくっ

あたまから

ぱく

きゃああああああああ

お父さん、なんだか、キャーってみんなの声が聞こえる!!みんなが驚いているみたい!

お父さん、なんだか、キャーってみんなの声が聞こえる!!みんなが驚いているみたい!

ぼく、食べられちゃっているわけじゃないからね!お父さんがお家に戻してくれてるだけだからね

あ、お母さんも窓から心配そうにみてるーー!ぼく、もうすぐお家だからまっててね。

と、いうことで、ただいま甲府市遊亀公園附属動物園、春のベビーラッシュです!

ベネットアカクビワラビー、モルモット、アメリカビーバー、コモンマーモセットの赤ちゃんが生まれていますよ!順に皆様のお目にかかれる日が来ると思います!

ゴールデンウィーク、是非!

フェイスブックページはこちら

https://www.facebook.com/kofuyukizoo/info/?tab=page_info

ホームページはこちらをクリック

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/zoo/index.html

アメリカンなんだけど、甲府生まれだよ。

4月14日に甲府市遊亀公園附属動物園で生まれたんだ。日本で4番目に古い動物園の一番の新入りです、よろしくおねがいします!

毎日2時半、体重を量るのが日課なんだよ。

飼育員のおじさんが巣から出してくれるの。

飼育員のおじさんが巣から出してくれるの。 ぼく、ちょっと眠くて、寝ぼけ眼だけど、ごめんね

ぼく、ちょっと眠くて、寝ぼけ眼だけど、ごめんね まぶしくて 目が開かない

まぶしくて 目が開かない

ちょっと目が覚めてきたよ!

あれ!!!なんだかお空飛んでるみたい!!!ぶーーーん

ピース!!!ひゃっほー!

体重は小さなかごにのってはかるんだよ

かごにのったら、少しじっとしてるの

かごにのったら、少しじっとしてるのでね、終わったら、

ご褒美に泳がせてもらうんだ!

きもちいいなーー♪

あ、お父さんだ!!

おとうさーーーん!!!

おじさん、お父さんがお迎えに来てくれたから、また明日ね!

お父さん、今日もぼく少し大きくなってきたって!!

ぱくっ

ぱくっあたまから

ぱく

きゃああああああああ

お父さん、なんだか、キャーってみんなの声が聞こえる!!みんなが驚いているみたい!

お父さん、なんだか、キャーってみんなの声が聞こえる!!みんなが驚いているみたい!ぼく、食べられちゃっているわけじゃないからね!お父さんがお家に戻してくれてるだけだからね

あ、お母さんも窓から心配そうにみてるーー!ぼく、もうすぐお家だからまっててね。

と、いうことで、ただいま甲府市遊亀公園附属動物園、春のベビーラッシュです!

ベネットアカクビワラビー、モルモット、アメリカビーバー、コモンマーモセットの赤ちゃんが生まれていますよ!順に皆様のお目にかかれる日が来ると思います!

ゴールデンウィーク、是非!

フェイスブックページはこちら

https://www.facebook.com/kofuyukizoo/info/?tab=page_info

ホームページはこちらをクリック

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/zoo/index.html

市内の保育園情報もこちらにありますし、

市内の保育園情報もこちらにありますし、 子育て支援情報もあります。

子育て支援情報もあります。

街路樹のケヤキも柔らかく芽吹いて、通勤もウキウキ気分です♪とりもっちゃんもお手手つないでどこかへお出かけのようでした。

街路樹のケヤキも柔らかく芽吹いて、通勤もウキウキ気分です♪とりもっちゃんもお手手つないでどこかへお出かけのようでした。

コンシェルジュのフェイスブックやブログで紹介している舞鶴城公園で桜のお花見無尽です。

コンシェルジュのフェイスブックやブログで紹介している舞鶴城公園で桜のお花見無尽です。