イギリスと日本の鯉釣りに関して、前回ではフィールドの違いに視点を当てて、そこから派生してくる微妙な違いとある種の課題を考えてみました。今回は本場のイギリス人のカープアングラーやそのショップの人と話す中で、いろいろ気が付いた点を紹介します。特に、餌とターミナルタックルに関して。

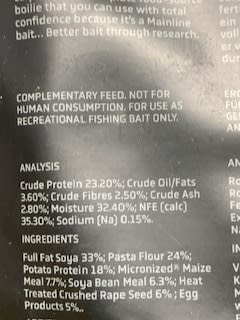

先ず餌に関しては、輸送費の高騰や物価高に起因して、値段が高くなってきていることは、消耗品でもあるので、ユーザーとしても特に頭の痛いところです。必然的に日本の餌を使うことが多くなるのですが、日本の餌には餌の名前がついているものの、成分表示もなく、何が使われているのか不明確なのが、私としては、一番気にかかります。イギリスの餌のメーカーでは、INGREDIENTS(成分表示)があります。

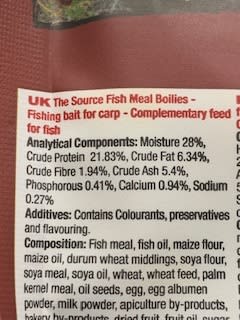

これはMAINLINE BAITSのCELLの表示ですが、他の例えばDYNAMITE BAITSのSOURCEでも同じような表示があります。

さらに、

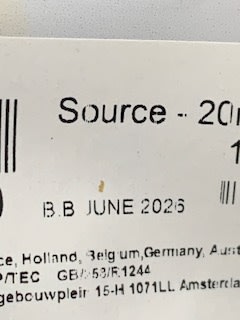

DYNAMITE BAITSのSOURCEのものですが、

B.B JUNE 2026 つまり、best-before date JUNE 2026の略で 賞味期限が2026年6月という表示ですね。

このように、賞味期限や成分表示がパッケージに表記されている背景には、いかに良い製品を提供するか、他国への輸出、国内での餌メーカーの競争等があると言えるのではないでしょうか。実際、イギリス国内では100社以上の鯉の餌メーカーがあるとも聞きます。それだけ、市場マーケットが大きいとも言えますが、結果として優れたエサが作られる要因ともいえます。その意味で言えば、日本での鯉釣り人口の少なさが、餌の質的な向上につながらないとも言えます。少なくとも、成分表示がパッケージに表記されるまでになって欲しいものです。このことは、あまり鯉釣りのアングラーの間では話題になりませんが、ここにもまだ日本の鯉釣りの現状が垣間見える気がします。

では、いい餌の条件として考えられることは何でしょうか?私は、たくさん撒かなくても、大型が釣れる餌と考えます。実際、私もたくさん撒かなくても釣れる餌を使いたいし、逆に、釣れても外道や小型ばかり、大型は少ない、そんなふうに感じる餌はどうかと思います。振り返ってみても、団子餌からボイリーへ移行してきた日本の鯉釣りの状況を冷静に俯瞰すれば、自分の釣りを見直すきっかけにもなるかと思っています。時に、自分もそれを意識するようにしています。

次にターミナルタックルに関して、これも最近の物価高や輸送コストの高騰により、その結果として安価な中国製の製品を直接に中国からネットで買える結果、アングラーもショップの有名メーカーの製品を避ける傾向があるように思えます。しかし、イギリスの有名メーカーの例えば、Foxとかでは、基本的には、ターミナルタックルは中国でつくられています(多くの製品は中国の工場で作られているのは釣り製品だけではありませんが)が、中国のメーカーの売り文句は「安い」、しかし、イギリスの担当者は「高くてもよい製品を」。ここには、中国とイギリスの文化の違いも垣間見えますが、結果として、良質で、少し値段は高いもものの、高品質なものが有名メーカーの製品として販売されている傾向にあります。だったら・・・ということになりますね。そこは個々の製品によるところも多いかと考えられますが。

背景には、物価高、円安(これが一番かな?)、輸送費の高騰が大きな要因で、日本でのマーケットの小ささもそれに続くと思いますが、今後の動向を見ていきたいと思います。また、実際、「がまかつ」などの針のメーカーもCarp用の釣り針は海外向けに作っていますが、日本の市場には出回っていなくて、逆輸入する必要があります。何たることかと、呆れるくらいでもありますが。

そんな日本での鯉釣りの現状ではありますが、長年鯉釣りをやってきた者として、今後どんな状況になっていくのか、一抹の不安も抱えながらも、とにかく、自分の趣味を継続して、堪能できることを願うばかりですね。