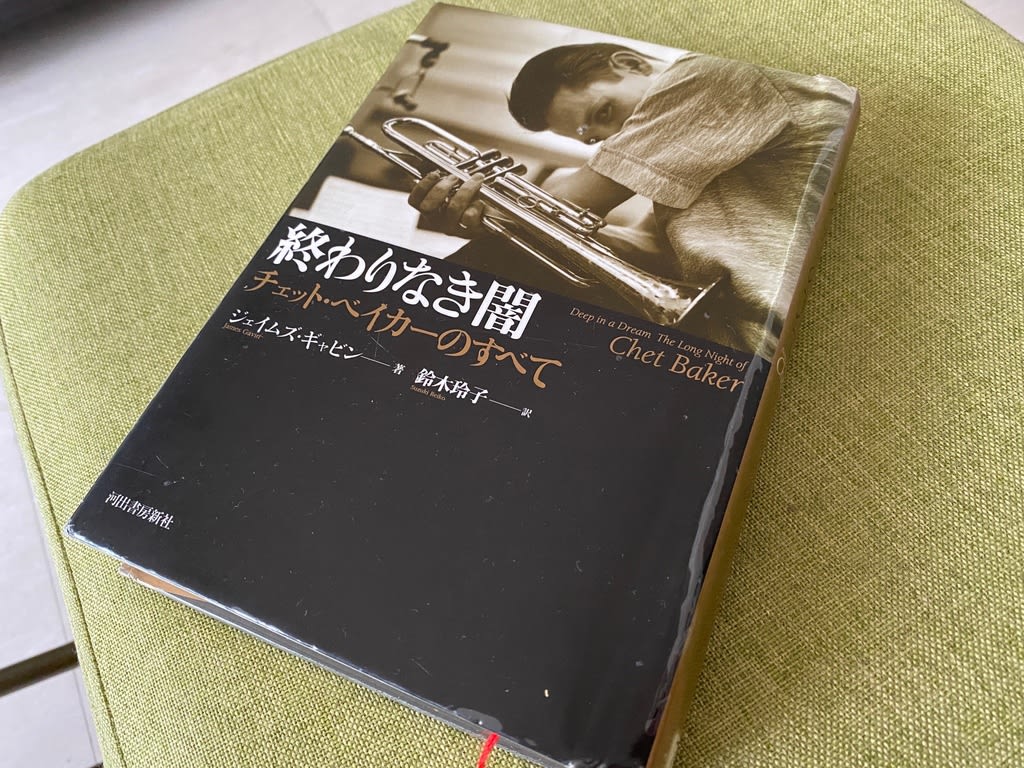

結局、読了までに半年近くも掛かってしまった。それ程、文字数も多く内容も濃く、ネガティブな要素も多い一冊だった。翻訳に足掛け3年を要したという鈴木玲子氏は最後の訳者あとがきで、「チェット・ベイカーが嫌いになった」と明記している。

自らの才能とルックスに自惚れ、スピード狂で、努力を嫌い、他人からの救済を見事に裏切り、嘘を並べ、家族を蔑ろにし、ドラッグに走り、ドラッグの為だけに日々奔走し、他人を騙し、盗みや詐欺を平気で働き、自分の女に暴力を振るい、結局は孤独に死んだ男の話である。

前回読んだ「チェット・ベイカー〜その生涯と音楽」(https://blog.goo.ne.jp/noizz382/e/26bf1db21be9d303f8292456d3149b33)と内容はほぼ同じながら、この本の方が遥かに客観的且つマイナス・イメージが強く、「その生涯…」という本が如何にチェットのファンの愛によってオブラートに包まれて描かれたものかがよく分かる。

また、これを読んだ後に映画「Let's Get Lost」を観た方が、家族とチェットの関係、そして家族の愛人達への憎悪のワケがよく分かる。夫や父としての役割を果たさず、残された家族はチェットのせいで多額の借金を背負わされ、何も恩恵を受けて無かったのがその主な理由である。

本の内容の殆どがドラッグ絡みである。スタン・ゲッツがチェットやラス・フリーマンとドラッグでハイになり、散々自慢話をした後、バスルームでぶっ倒れて呼吸が止まり、慌てて二人に人工呼吸などの蘇生処置をして貰ったのに「俺が折角最高にハイになってるのを覚ましやがって!」と文句を言ったと言うエピソード、ドラッグ・ディーラーに雇われたギャングに歯をへし折られて、暫くトランペットが吹けなかったという有名なエピソード、ドラッグを得るために医者の家に侵入して処方箋を盗んだり偽造したエピソード、ドラッグを探す事に必死で、仕事を平気ですっぽかすエピソード、ドラッグを打ち過ぎて静脈や皮膚が硬化し注射の針が刺せなくなり、常に血まみれで静脈を探し、最終的には股間に刺してた…など、ドラッグにまつわる酷いエピソードには枚挙にいとまがない。

中でも、50年代、自分のバンドのお気に入りのピアニスト、リチャード・ツワージクとの関係性はエバンスとラファロのそれと同様に美化されているが、実は欧州ツアー中にオーバー・ドーズで死に至る前に本当は救えた筈では?とこの本では言及している。他人に対するチェットの無関心さがこのエピソードで露わになった。

しかし、ミュージシャンの僕が読むと、音楽的なエピソードからその才能に驚かされ、この本が薦めるアルバムを聴く事で毎回衝撃を受け、すっかりチェット中毒になってしまった。

65年のプレスティッジ・レコードから立て続けに5枚リリースされた「Groovin'」を始めとする所謂「in'」マラソン・セッションで共演したサックスのジョージ・コールマンは「チェットがこんなに吹ける人だとは思ってもみなかった。」と述懐している。

ろくに練習もしないのに、バップの難しいリフは間違わないし、譜面が読めない(読まない)ので耳だけで覚えて、完璧に曲を理解して乗りこなす能力には畏敬の念しかない。天才とはこの事を言うのだろう。天才モーツァルトをゲスな男として表現し、嫉妬の的とした「アマデウス」という映画を思い出さずには居られない。

この本でもう一つ知り得た情報として、リチャード・カーペンターという謎の作曲家の正体が分かったのは非常に大きい。実はマネージメントが主な仕事で、「Walkin'」等の作曲家として知られていたが、その実は譜面も読めず、カネに困った作曲者から権利をはした金で剥奪し、巨額の著作権料を得ていたと言うのだ。タッド・ダメロンなどその被害者は多い。チェットもこの男をギャラ絡みで忌み嫌っているが、その一方でNYでの彼ら家族の生活の面倒を見て貰ってたという側面も有る。ドラッグ・ディーラーを含め、当時、そこそこ大きな金が動いていたジャズ界には、そういう悪党も多かったと言う事だ。

現在、すっかりクリーンでドラッグとはほぼ無縁のジャズ界でドラッグに関わる事は無いと言って良いほど安全だが、当時、彼等が素晴らしい音楽を作り上げたのはドラッグのお陰ではない事は、この本を読めば明らかである。ゲッツ本も、ペッパー本も、読めば分かるが、彼等は元々才能に恵まれた神に選ばれし天才だったのだ。それがドラッグ禍に陥ったのは、中学生がタバコをやる様な、ちょっとした大人への背伸びの様なものがキッカケだ。そして、この三人が晩年まで音楽活動を活発に続けられたのは、明らかに他の人間と違う並外れた体力の持ち主だったからである。チェットはあの華奢な身体で実は最前線の軍人並みの体力を持っていたそうだ。

ドラッグ規制が他国と比べてとてつもなく厳しい日本ツアー('87)では、当然ドラッグは持ち込めず、その結果、素晴らしい演奏だった…とあるので早速聴いてみたが、本当に素晴らしい演奏なのである。晩年なので若い頃のキビキビしたスピード感は衰えてはいるものの…である。一緒にツアーに参加したミュージシャンから「この素晴らしい演奏をこれからも続けてくれよ!」と言われて、返した言葉が「早く戻ってドラッグでハイになりたい。」だったそうだ。

こうしてマトモな(あるいはマトモになろうとしている)ミュージシャンから悉く逃げられ、どんどん孤独になって行くのである。デビュー当時の親方ジェリー・マリガン(彼は努力の人で、何も努力せずに成功を納めるチェットへの嫉妬も有った様だが)、音楽監督からマネージメントまで無責任なチェットというバンマスの代わりに奉仕したラス・フリーマン、そして晩年までドラッグや酒に苦しめられたスタン・ゲッツ(彼も欧州での再会セッションでの評価がチェットの方が高かった事への嫉妬心も含んでいる)。

そして、そんなチェットに振り回される女性たちも徐々に離れて行く。晩年のチェットはその孤独感と長年のドーピングでボロボロになった身体の異変などから、精神的にも肉体的にも常に死と隣り合わせだった様だ。自殺を仄めかす言葉も吐いてた事から、謎の転落死は少なくとも他殺ではないだろう…との多くの証言をこの本は支持している。

今のミュージシャンは真面目で魅力的ではない…との意見も多いが、この本を読んで分かったのは、彼の孤独感や哀しみって結局は彼自身が巻いた種に起因している事で、他人からしたら「知った事かよ。」となるものばかりである。こんな事を真似した所で音楽が良くなるとはとても思えない。しかし、チェットの奏でる音楽は、確かに現代では得られない類の途轍もなく美しいものである事に変わりない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます