平昌は極寒の世界

そんな風に言っていたと思いますが、死ぬほど凍ることもなく(現地行ったわけじゃないんで知りませんが(^^;))

五輪も後半です。

そんな中、周辺もしっかり季節は移ろっていました。

心細くもすずめもひなたぼっこ・・・

”さぶ~!” の一言、忘れたいね~

平昌は極寒の世界

そんな風に言っていたと思いますが、死ぬほど凍ることもなく(現地行ったわけじゃないんで知りませんが(^^;))

五輪も後半です。

そんな中、周辺もしっかり季節は移ろっていました。

心細くもすずめもひなたぼっこ・・・

”さぶ~!” の一言、忘れたいね~

久々朝から空が青いです。

もったいないので出かけてみます。

”花の色は・・・” 歌碑があります。

水瓶を覘いてみます。やっと氷が溶けかかっています。

要するにストーカー?

この門の先が梅園です。

先に建物内から。

表書院から本堂。

華やかなふすまです。

一番見せたい部分がここでしょうね。

玄関屋根が丸く下がり気味に反っています。

女性的に見えますが、小町と関係ある? ない?

シャクナゲの花芽がだいぶ膨らんでいます。しかし・・・まだまだです。 目安は4月10日くらいからとのこと。

うめがちらりと咲いてるんじゃ・・ そう思ってきてみましたが・・

花の色がわかるほどにつぼみが膨らんでいますが・・そこまでです。

小野小町は歌人としても美人としても超有名です。

小野一族だろうということでしょうが、出生地も知れず謎多き人物です。

そして随心院、寺院です。美人が謳歌した時代ではなく、媼となった姿を映しています。 ”花の色”は移ろうんです。無情です。

春節 中国のお正月ですね。 日本でも田舎では旧正月を祝います・・でいいんですか? 祝っていました・・こちらの方がより正解?

元町の駅。駅ですらこうですね。

元町の駅でもう一箇所。花隈公園です。

東行き電車が入ってきました。

公園、その地下は駐車場として整備されていますが、その昔は花隈城がありました。

その当時は海岸線がすぐそこだったでしょう。

円柱形であることと文字がかすんでいて肉眼では読みづらいです。

信長は中国攻めの準備として軍事拠点の整備を荒木村重に指示、村重は伊丹城に入り花隈城はその支城に当たります。

他にも多くの城があったことでしょう。

摂津、播磨から但馬に至る一帯は緩衝地帯となっていましたが、半島のようなDMZではありません。

いわば ”有武装中立地帯”、群雄割拠で各武将ともどっちかと言えば毛利という危うい地域です。

播磨は一旦は、織田勢により平定されます。

しかし、三木城の別所氏が離反し、三木城攻囲戦が生起します。

播磨が独立武将多数の状態になっているのは、室町幕府の有力者であった赤松氏が衰退、配下にあった者が独立したという結果です。

三木の別所氏はこれらの勢力の中で最有力者、大きな影響力があります。

村重も攻城側の一員として動員されますが、突如として離反、花隈城も織田方一大拠点から一転三木城補給拠点となります。

海岸線が近い・・それは毛利からの補給を陸揚げするために是非とも必要なことでした。

寝返りは、毛利の支援を期待したもの・・確かに兵糧の支援はありましたが、一兵の来援もありません。

こういう城が無事なはずがありません。やるか、やられるか・・・ そういう経緯も刻んでいるんでしょう。

結果として花隈城をはじめ村重城には悲惨な結末が待っていました。

ただ、この時代、結末を知っているわれわれにはともあれどう動くかわからない不穏、動乱の世でした。その現地に今立っています。

もうひとつ史跡碑がありました。

戦艦大和の建艦が記載されています。 それって神戸じゃないよね・・・?

初代はここで建造されたようです。ネットで見たらこんな艦(↓)だったそうな・・

全般、石垣はモルタル打ってあるし、オリジナリティはなさそうです。

もちろんトンガリは当時の防御施設ではなく、現代人に対する防御施設ですね。ま~いるんですね、上る人。

概説です。

さすがに昭和44年となると現状とは大きく異なります。

JRは国鉄であって、神戸にも市電があったんですね。

街に入ります。

一旦離れてはらヘリですね~(^^)

今日の中華街はいっぱいなので皮一枚離れた店にしましょう。

なぞ肉!

海鮮のバスケット。バスケットはジャガイモ。きゃべつがはみでてるようなところが”も~まんたい”ですね。

お店のお母さんが懇切におすすめしてくれるんですけど・・よく言えば本場、なんか通じましぇん・・

フォーおいし!

にぎやか・・

背高いな~ どこの人?

シンセと二胡。二胡は表現力豊かな楽器だにゃ~

音合わせのときはダウン着てたけど・・フィギュアみたいにうそはだかじゃないからさぶいよね~

五輪ということでもないでしょうが・・

もうこの季節です。

ちゃっちいです。しかし、今の住宅事情からはJustFitです。

帰ります。まだ実験的なんでしょうね。 ロープを使ったガードです。これで十分頼もしい!

空が曇ってきました。

花隈城、この屏風のような六甲を越えて食料搬送するのも、また、これを阻むのも熾烈だったでしょうね。

今日ははにゅうが勝ってはぶが負けてカーリングも激戦、”熱い”一日でした。

コンサートに行ってきました。・・って言っても雅楽。場所も弁天町。

三部構成ですね。

第一部は管弦です。

「平調調子」

「越殿楽残楽三返」

朗詠「嘉辰」

「陪臚」

第二部

トラロ会の演奏で現代風アレンジです。

特に十七弦筝という文字通り17弦の筝が入ると雰囲気がかなり変わりますね。

”雅楽なのにコンサート・・?” そう思いましたが思いのほか素晴らしいものでした。

第三部が舞楽です。

左舞「蘭陵王」

舞人が退場です。最後の挨拶で”中の人”も紹介されましたが、陵王の前提どおりイケ面ですね。

ま~満足でした。

ただ・・・決してそういう催しではないんですけど・・・敬老会状態です。

「長慶子三度拍子」(追い出し)です。 では帰りましょう・・・

伽耶院 神戸層 氷結

節分に備中高松城址を見に行きました。危うく最上稲荷の大渋滞につかまるところでした。

もちろん、秀吉の水攻めを見に行ったわけですけども、経緯、背景がよくわかりません。

一度行ったことはあるんですけど、再度三木城を目指してみます。

途上、伽耶院に寄ってみます。

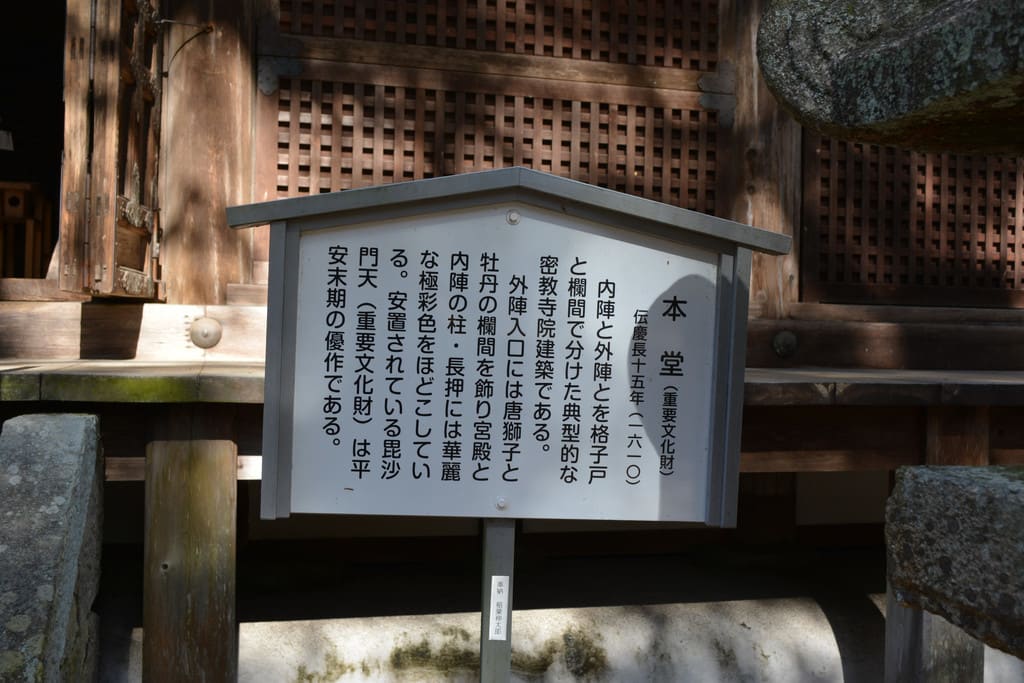

伽耶院です。片田舎の一寺院ですが、過去においてそうでなかったことは一目瞭然です。

一個の岩ではありません。この周辺の地盤がドスン!と落ちた痕跡です。

思いもかけず透水層から染み出す地下水の氷結を見ました。

寒いですが、水が固体であり続けるには気温上昇しています。ドスン! ドサッ! という音が響いています。

暖かかった昨日以前、どんなに成長したんでしょうか・・?

古くなって傷んでいます。しかし、風格・・というんですかね、失っていません。

こちらは生活感があります。庫裡とか居住空間ですかね。

節分を過ぎました。なのに今年は随分とご活躍です。

日差しがあって今日はいい日です。ちら見しただけでまたねむねむです。

あ~あ・・ これゲス不倫じゃん。違う木どうしがくっついてしまっています。

ケヤキです。

裏を見ます。

きつつきの巣・・?

これを見て裏を見てみたんです。タネ明かしが欲しかったにゃ~ 何を見せたかったのかわかりましぇ~ん・・・!

・・~んなばかな・・ はい、ばちあたり~ 真相は紅葉の映りこみなんじゃないかな・・?

平昌五輪・・記念ということでもないでしょうけどコチンコチン!

こちらの入山料はとんでもなく高いです。

財布が豊かだからということで払えるものではありません。

これを受け入れる ”こころ” が必要なんですね。

なんにゃん? このねこちゃんたち・・・

おみくじらしいです。 お札とかもあります。 お布施は賽銭箱に入れといて・・

大きなもみの木です。頭の方が無いそうです。

教科書的な三間社流造ですね。

こけらと懸魚。

虹梁と木鼻、組物。

彩色の残る蟇股。

社殿背面。早い時間だったらここも氷結があったかもしれません。

美しい多宝塔です。ただ、傷みは見えます・・・

いのち

・・あ~・・ 強い風がいたずらしてますね。

元に戻します。草10本まけてね~!

中国攻めに関して伽耶院のことは目にしていません。しかし、三木城とほど近いです。必然かな・・・

本堂前の大もみです。頭の部分がありません。自らが避雷針となって堂塔を守ったんですね・・・

門の直前面です。崩落を起こしたんですね。生成時には硬い岩盤だったでしょうが時が過ぎました。

阿形吽形とも穏やかな表情です。

檀家さんの法要だったんですね。

送ってきた人との会話が聞き耳を立てるでなく聞こえてきます。

”もう○○おばあちゃんの○○年忌には行けんな・・”

”そんなこと言わないで絶対来てくださいよ・・!”

いなかのお寺さんは暖かいですね。

ただ、お坊さんも階段を上る足が重いです・・・

三木城は目前ですが、寄らずに帰ります。