9月4日(金)東京二期会オペラ劇場

新国立劇場オペラパレス

【演目】

ベートーヴェン/「フィデリオ」

~ベートーヴェン生誕250周年記念公演~

【配役】

ドン・フェルナンド:小森輝彦、ドン・ピツァロ:友清 崇、フロレスタン:小原啓楼、レオノーレ:木下美穂子、ロッコ:山下浩司、マルツェリーネ:愛 もも胡、ヤッキーノ:菅野 敦、囚人1:森田有生、囚人2:岸本 大

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

【合唱】二期会合唱団、新国立劇場合唱団、藤原歌劇団合唱部

【指揮】大植英次

【演出】深作健太

【装置】松井るみ

【衣装】前田文子

【照明】喜多村貴

【映像】栗山聡之

僕がオペラに接するのは年に数回の実演のみで、「フィデリオ」は2005年の新国立劇場の公演以来。そのとき初めて観た「フィデリオ」は、お堅いテーマで台本も面白味がなく、集団結婚式のようなラストシーンに違和感を覚えたことぐらいしか印象にないため、ベートーヴェンのアニヴァーサリーのこの機会に再び「フィデリオ」と向き合ってみたら今度は素直に感動した。一番感動したのは、苦難を乗り越えて得られる愛や自由の尊さをステージと一体となって共有できたこと。

この上演で一番注目したのは深作健太の演出。深作と音楽学者の広瀬大介や演出家のコンヴィチュニーとの対談の動画を観て、「社会に築かれた壁を打ち砕き、和解と連帯を発信する」という演出のコンセプトに興味を覚えた。深作は第2次世界大戦でのナチスによるユダヤ人大量虐殺からまさに今のコロナ禍までの人類の負の歴史にスポットを当て、それをオペラの場面に当てはめて行く。

やり方は極めて具体的だ。通例の序曲ではなくレオノーレ第3番を冒頭に採用し、ここにアウシュヴィッツ強制収容所の映像などを重ねる。幕が上がると、例えばアウシュヴィッツを模して"ARBEIT MACHT FREI "というスローガンを掲げた("?"入り)門を舞台装置として示すだけでなく、その和訳や年号、具体的な場所を文字で示し、誰もがわかるようにする徹底ぶり。更に平塚らいてうやフリッツ・バウアー、ジョージ・ブッシュなどの自由や愛についての象徴的な言葉が投影されるなど、特に第1幕では文字情報が多用された。説明が多すぎるという声もありそうだが、わかる人はわかる暗喩的な表現手段ではなく伝えたいことを明確に示す意味は大きいし、ドキュメンタリーとしてうまく機能していると感じた。

ただ、1幕が終わったときのオペラの印象は、木下美穂子の強く気高く存在感のある歌唱に感銘を受けたものの15年前同様に退屈だった。それは筋書の甘さや一貫性のなさ、お堅さなどのせい。魅力に乏しい脚本にベートーヴェンも作曲で本領を発揮できず、そのため演奏も乗ってこられないのを、多少なりとも演出が救っていたという感じ。フィデリオはやっぱり面白くないのかな、と思ったのだが、2幕に入ると舞台全体から伝わってくるテンションが一気に高まったのを感じた。台本に魅力が出て、ベートーヴェンの音楽も水を得て演奏にも活力が生まれ、演出がより生えた。オペラの醍醐味とは単体のアリアでなく、展開がもたらすテンションにあることを実感した。

フロレスタン役の小原啓桜による2幕最初のアリア「神よ、ここは何と暗いことか」から引き付けてやまなかった。荒々しささえ感じる歌からは強い信念が真っ直ぐに伝わってきた。その後も、まだ妻と気付かないレオノーレとのやり取りから、レオノーレが正体を明かし、体を張ってフロレスタンを守ろうとする場面、そして迎えるハッピーエンドまで、息つく暇もない展開、緊迫した音楽の連続で、気持ちがどんどん高まり、最後に大きな感動を開花させた。

なかでも涙が出そうなほど感動したのは2つのシーン。1つは、レオノーレとフロレスタの再会の場面で「君を再びこの胸に抱き」と歌うときも、手を差し伸べ合うだけで接触を避けていたのが、最後の最後でしっかりと抱き合ったところ。それから、このオペラで重要な担い手である合唱が、ずっと姿を見せずに声だけ聴かせていたのが、最後で奥行きのあるステージにマスクを付けて整列するや、一斉にマスクを外して歌い始めた場面。人との触れ合いの大切さや、コロナを乗り越えて未来へ向かおうというメッセージがビンビンと伝わってきた。

更に「声を合わせて歓呼しよう!」と合唱と管弦楽が最後のクライマックスにさしかかったとき、ずっと下がっていた紗幕(映像の投影には役立ったが、一番の目的は飛沫防止だろう)が上がってパーッと視界が晴れ、さらに客席の照明も明るくなり聴衆の表情も浮かび上がったのにも感動。ステージだけでなく、客席も一緒にノンフィクションとして人類愛や自由の尊さを共有できた気がした。これこそがベートーヴェンの叫び、訴えではないだろうか。ブラボー禁止令のなか、幕と同時にブラボーがかかったのも無理ないと思えた。

指揮は当初予定されていたダン・エッティンガーが来日不能となって急きょ大植英次が担った。大植の指揮には初めて触れたが、堅実で柔軟にオケをまとめ、ドラマを作り上げていった。それに応えた東フィルの演奏も素晴らしかった。オケのソロパートではオーボエの雄弁さに特に感銘を受けた。

終演後に深作氏と広瀬氏とのアフタートークも聴いた。戦争がもたらした悲劇を世代が代わっても決して忘れてはいけないこと、人の間に壁を作ることの愚かさ、それを打ち砕き未来を拓く大切さへの強い思いが伝わり、今回の演出は全てがこれに注がれていたことも納得した。コロナ禍で合唱を「見せる」ことを模索した苦労、合唱団の協力で最後だけそれが実現できたという話で深作さんは涙に話が詰まってしまった。「コロナって本当にイヤですよね…」という言葉に、コロナがもたらした分断とそれを乗り越える苦労が伝わり、そのなかで最高の舞台を作り上げようとした本気度が伝わってきた。

ベートーヴェンイヤーにふさわしい公演を共有できたことは心の大切な財産となった。感謝!

♪ブログ管理人の作曲のYouTubeチャンネル♪

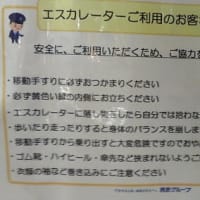

拡散希望記事!やめよう!エスカレーターの片側空け

新国立劇場オペラパレス

【演目】

ベートーヴェン/「フィデリオ」

~ベートーヴェン生誕250周年記念公演~

【配役】

ドン・フェルナンド:小森輝彦、ドン・ピツァロ:友清 崇、フロレスタン:小原啓楼、レオノーレ:木下美穂子、ロッコ:山下浩司、マルツェリーネ:愛 もも胡、ヤッキーノ:菅野 敦、囚人1:森田有生、囚人2:岸本 大

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

【合唱】二期会合唱団、新国立劇場合唱団、藤原歌劇団合唱部

【指揮】大植英次

【演出】深作健太

【装置】松井るみ

【衣装】前田文子

【照明】喜多村貴

【映像】栗山聡之

僕がオペラに接するのは年に数回の実演のみで、「フィデリオ」は2005年の新国立劇場の公演以来。そのとき初めて観た「フィデリオ」は、お堅いテーマで台本も面白味がなく、集団結婚式のようなラストシーンに違和感を覚えたことぐらいしか印象にないため、ベートーヴェンのアニヴァーサリーのこの機会に再び「フィデリオ」と向き合ってみたら今度は素直に感動した。一番感動したのは、苦難を乗り越えて得られる愛や自由の尊さをステージと一体となって共有できたこと。

この上演で一番注目したのは深作健太の演出。深作と音楽学者の広瀬大介や演出家のコンヴィチュニーとの対談の動画を観て、「社会に築かれた壁を打ち砕き、和解と連帯を発信する」という演出のコンセプトに興味を覚えた。深作は第2次世界大戦でのナチスによるユダヤ人大量虐殺からまさに今のコロナ禍までの人類の負の歴史にスポットを当て、それをオペラの場面に当てはめて行く。

やり方は極めて具体的だ。通例の序曲ではなくレオノーレ第3番を冒頭に採用し、ここにアウシュヴィッツ強制収容所の映像などを重ねる。幕が上がると、例えばアウシュヴィッツを模して"ARBEIT MACHT FREI "というスローガンを掲げた("?"入り)門を舞台装置として示すだけでなく、その和訳や年号、具体的な場所を文字で示し、誰もがわかるようにする徹底ぶり。更に平塚らいてうやフリッツ・バウアー、ジョージ・ブッシュなどの自由や愛についての象徴的な言葉が投影されるなど、特に第1幕では文字情報が多用された。説明が多すぎるという声もありそうだが、わかる人はわかる暗喩的な表現手段ではなく伝えたいことを明確に示す意味は大きいし、ドキュメンタリーとしてうまく機能していると感じた。

ただ、1幕が終わったときのオペラの印象は、木下美穂子の強く気高く存在感のある歌唱に感銘を受けたものの15年前同様に退屈だった。それは筋書の甘さや一貫性のなさ、お堅さなどのせい。魅力に乏しい脚本にベートーヴェンも作曲で本領を発揮できず、そのため演奏も乗ってこられないのを、多少なりとも演出が救っていたという感じ。フィデリオはやっぱり面白くないのかな、と思ったのだが、2幕に入ると舞台全体から伝わってくるテンションが一気に高まったのを感じた。台本に魅力が出て、ベートーヴェンの音楽も水を得て演奏にも活力が生まれ、演出がより生えた。オペラの醍醐味とは単体のアリアでなく、展開がもたらすテンションにあることを実感した。

フロレスタン役の小原啓桜による2幕最初のアリア「神よ、ここは何と暗いことか」から引き付けてやまなかった。荒々しささえ感じる歌からは強い信念が真っ直ぐに伝わってきた。その後も、まだ妻と気付かないレオノーレとのやり取りから、レオノーレが正体を明かし、体を張ってフロレスタンを守ろうとする場面、そして迎えるハッピーエンドまで、息つく暇もない展開、緊迫した音楽の連続で、気持ちがどんどん高まり、最後に大きな感動を開花させた。

なかでも涙が出そうなほど感動したのは2つのシーン。1つは、レオノーレとフロレスタの再会の場面で「君を再びこの胸に抱き」と歌うときも、手を差し伸べ合うだけで接触を避けていたのが、最後の最後でしっかりと抱き合ったところ。それから、このオペラで重要な担い手である合唱が、ずっと姿を見せずに声だけ聴かせていたのが、最後で奥行きのあるステージにマスクを付けて整列するや、一斉にマスクを外して歌い始めた場面。人との触れ合いの大切さや、コロナを乗り越えて未来へ向かおうというメッセージがビンビンと伝わってきた。

更に「声を合わせて歓呼しよう!」と合唱と管弦楽が最後のクライマックスにさしかかったとき、ずっと下がっていた紗幕(映像の投影には役立ったが、一番の目的は飛沫防止だろう)が上がってパーッと視界が晴れ、さらに客席の照明も明るくなり聴衆の表情も浮かび上がったのにも感動。ステージだけでなく、客席も一緒にノンフィクションとして人類愛や自由の尊さを共有できた気がした。これこそがベートーヴェンの叫び、訴えではないだろうか。ブラボー禁止令のなか、幕と同時にブラボーがかかったのも無理ないと思えた。

指揮は当初予定されていたダン・エッティンガーが来日不能となって急きょ大植英次が担った。大植の指揮には初めて触れたが、堅実で柔軟にオケをまとめ、ドラマを作り上げていった。それに応えた東フィルの演奏も素晴らしかった。オケのソロパートではオーボエの雄弁さに特に感銘を受けた。

終演後に深作氏と広瀬氏とのアフタートークも聴いた。戦争がもたらした悲劇を世代が代わっても決して忘れてはいけないこと、人の間に壁を作ることの愚かさ、それを打ち砕き未来を拓く大切さへの強い思いが伝わり、今回の演出は全てがこれに注がれていたことも納得した。コロナ禍で合唱を「見せる」ことを模索した苦労、合唱団の協力で最後だけそれが実現できたという話で深作さんは涙に話が詰まってしまった。「コロナって本当にイヤですよね…」という言葉に、コロナがもたらした分断とそれを乗り越える苦労が伝わり、そのなかで最高の舞台を作り上げようとした本気度が伝わってきた。

ベートーヴェンイヤーにふさわしい公演を共有できたことは心の大切な財産となった。感謝!

♪ブログ管理人の作曲のYouTubeチャンネル♪

拡散希望記事!やめよう!エスカレーターの片側空け