QZSS軌道は1月17日から2月7日までの2週間で以下のアニメGIFのように絞り込まれました。パワーのあるPCやスマホのかたは両者が時間的に同期したアニメとなっていると思います。なおスマホの方はブラウザをPCモードにしてください。

このGooブログでは数式表現についてはかなり手間ひまがかかりそうなので、数式よりも幾何的な検討を主(酒かな)にしたいところです。お付き合いください。

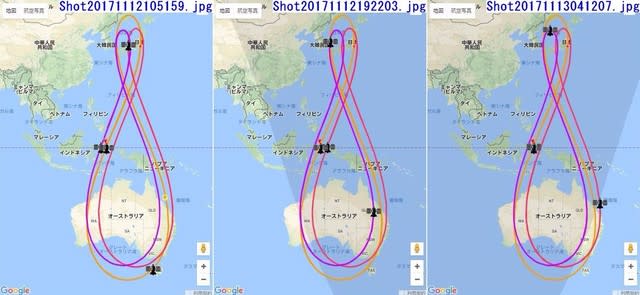

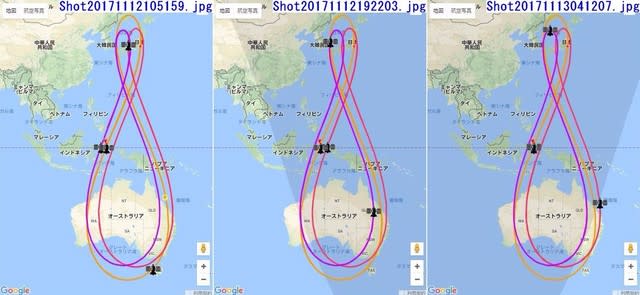

さて、ちょうど四半期前の11月12日頃でしたが、

QZSS4衛星の24時間アニメGIF(2017年11月12日UT)と3シフト時間間隔のブログページにおいて、以下のように記録しました。

2017年11月12日のアニメGIFおいて、3衛星が赤道上空のQ3GEOと重なる時間のスナップショット3枚は以下のとおりです。

重なっている時刻はおよそ、10:52JST, 19:22JST, 04:12JST(28:12JST)です。

従って、時間間隔は8時間30分、8時間50分、6時間40分となります。

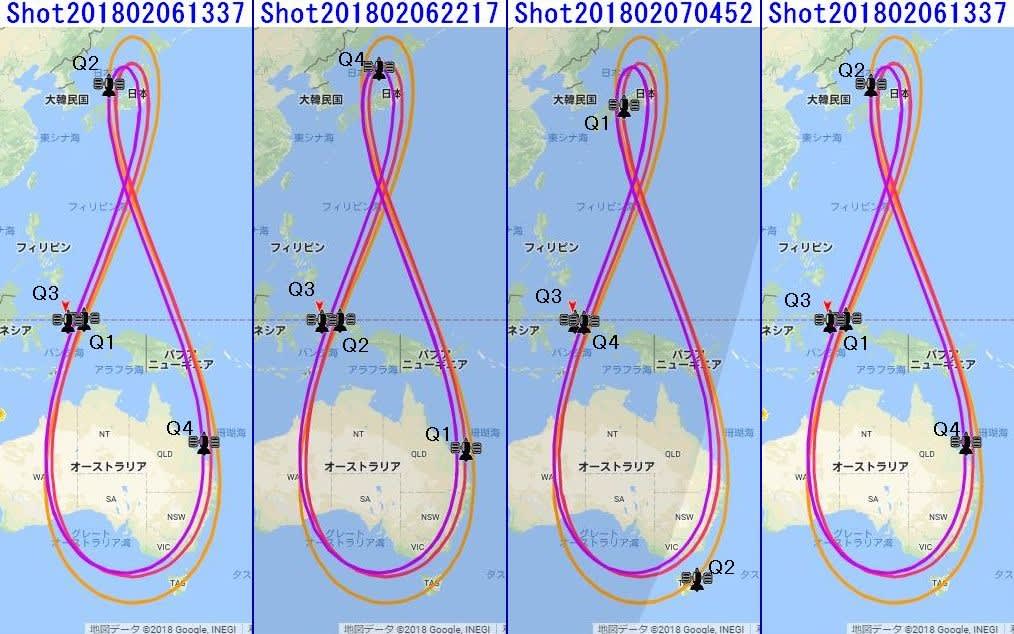

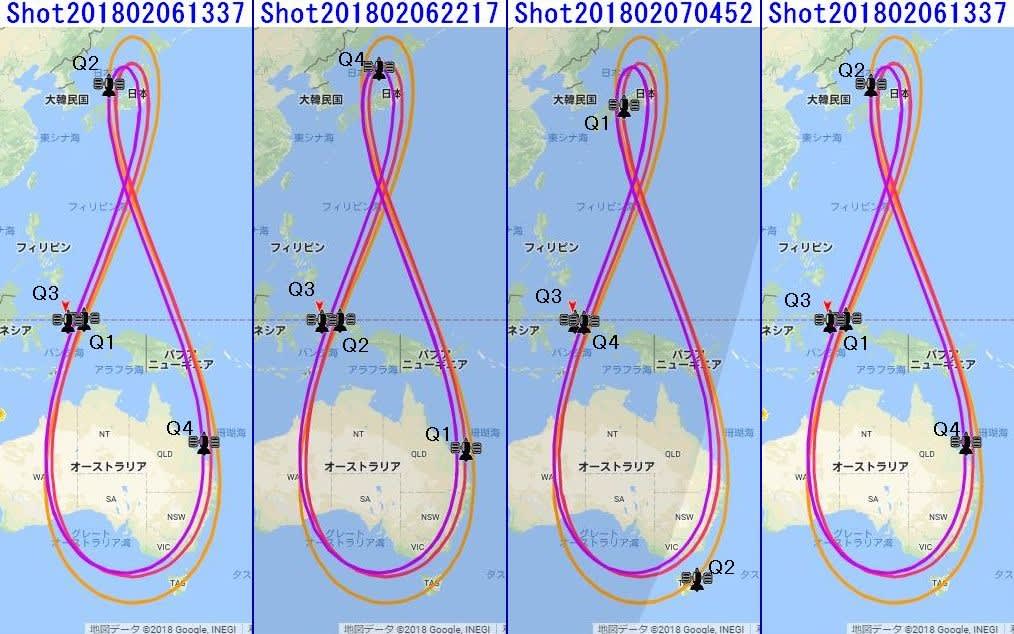

同様な3衛星のQZS-3と重なるというか赤道上空を南下する時刻のシフト間隔は、本日2月7日現在はどのようになっているのでしょうか?

この4枚のタイルのうち一番右のタイルは一番左のタイルと同じものです。24時間巡回しての時間間隔の計算を楽にするために入れてあります。この図の時刻を読み取りますと:13:37JST, 22:17JST, 04:52JST, 13:37JST となります。

従って、時間間隔は8時間40分、6時間35分、8時間45分となります。昨年11月12日の時間間隔とは多少数字は変わっていますが、やはりQZSS3衛星については8時間シフト体制とは言えないようです。おそらくこの時間間隔のまま、来年度からの公式QZSSサービスインに入ることとなると予想されます。

「QZSSみちびきの衛星は8時間シフトで3衛星が交代で天頂付近に来ます」といろんなところで記載なり放送なりされて来ましたが、四捨五入しても8時間にはなりませんので、中高生にも分かるような別の言い方を考える必要があります。また何故このようなシフト時間になったのかの公式な説明があったほうが良いように思います。

当方なりの解釈ではインクリが数度大きいQZS-2が北半球/天頂付近にいる、つまりQZS-2主役の時間を長くして、QZS-2が南半球にいる時間帯を短くしたのではというものです。そうだとすると何故QZS-2主役が大事なのかの説明が必要です。

こうしたみちびき施策の議論のやりとりは、数式ではなかなか難しく、こうした幾何学的な図面をはさんで行うことが、国民大衆にも理解が容易で大事だと思います。みちびき軌道関係がセンター試験の物理などの問題・課題になることも十分ありえますので。

そうなったら、このブログへのアクセスは激増しそうです(冗談)。

このGooブログでは数式表現についてはかなり手間ひまがかかりそうなので、数式よりも幾何的な検討を主(酒かな)にしたいところです。お付き合いください。

さて、ちょうど四半期前の11月12日頃でしたが、

QZSS4衛星の24時間アニメGIF(2017年11月12日UT)と3シフト時間間隔のブログページにおいて、以下のように記録しました。

2017年11月12日のアニメGIFおいて、3衛星が赤道上空のQ3GEOと重なる時間のスナップショット3枚は以下のとおりです。

重なっている時刻はおよそ、10:52JST, 19:22JST, 04:12JST(28:12JST)です。

従って、時間間隔は8時間30分、8時間50分、6時間40分となります。

同様な3衛星のQZS-3と重なるというか赤道上空を南下する時刻のシフト間隔は、本日2月7日現在はどのようになっているのでしょうか?

この4枚のタイルのうち一番右のタイルは一番左のタイルと同じものです。24時間巡回しての時間間隔の計算を楽にするために入れてあります。この図の時刻を読み取りますと:13:37JST, 22:17JST, 04:52JST, 13:37JST となります。

従って、時間間隔は8時間40分、6時間35分、8時間45分となります。昨年11月12日の時間間隔とは多少数字は変わっていますが、やはりQZSS3衛星については8時間シフト体制とは言えないようです。おそらくこの時間間隔のまま、来年度からの公式QZSSサービスインに入ることとなると予想されます。

「QZSSみちびきの衛星は8時間シフトで3衛星が交代で天頂付近に来ます」といろんなところで記載なり放送なりされて来ましたが、四捨五入しても8時間にはなりませんので、中高生にも分かるような別の言い方を考える必要があります。また何故このようなシフト時間になったのかの公式な説明があったほうが良いように思います。

当方なりの解釈ではインクリが数度大きいQZS-2が北半球/天頂付近にいる、つまりQZS-2主役の時間を長くして、QZS-2が南半球にいる時間帯を短くしたのではというものです。そうだとすると何故QZS-2主役が大事なのかの説明が必要です。

こうしたみちびき施策の議論のやりとりは、数式ではなかなか難しく、こうした幾何学的な図面をはさんで行うことが、国民大衆にも理解が容易で大事だと思います。みちびき軌道関係がセンター試験の物理などの問題・課題になることも十分ありえますので。

そうなったら、このブログへのアクセスは激増しそうです(冗談)。