私は薄桜鬼では沖田さん・薫が好きです。

源氏物語では、薫・匂宮が好きです。

薫が同じなので、かけちゃえと思って作ったのがこれです。

修学旅行の文集に載せたものです。意味不明なところはたくさんあるかもしれないですが、匂宮=千鶴ちゃん(薄桜鬼の主人公)と思って読んでくだされば、分かるかな…。ちなみに薄桜鬼で薫は千鶴ちゃんの兄です。転生のお話です。

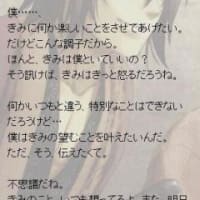

ずっと逢えると思っていた

好き。

そう囁いてくれたきみの吐息――、まだ耳に残ってる。

「先生、いらっしゃいますか」

「総司さん。父はまだ帰ってきてなくて」

「そっか。じゃ、ちょっと待つことにしようかな」

「わたしも医者のはしくれですから、診させてください」

「きみに? まさか」

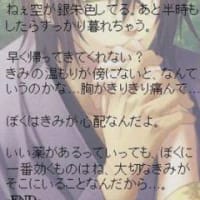

弾んだ声、ぼくと誰かとが話している。その誰かの表情が途切れ途切れに見える。もの言いたげな瞳でまっすぐ覗いてくる。すぐ頬を赤く染めて、花開くようないじらしい笑顔。

労咳も悪化してゆき、この子に会うのを最後にしようと決めたあの日。いつものようにぼくは軽口を叩いて、きみは泣きながら笑っていた。

「きみは、前世は物語(フェアリーテール)だったに違いないよ」

冗談めかしてふと呟いた。きみが頬を膨らまして、「前世も医者です」って宣言しそうな気がしていた。予想に反し、いつになく瞳を逸らすきみに、ぼくは純粋に首をかしげた。きみが苦しそうにはいた言葉、ああ、そうだ、ありありと甦る。

「どうしてご存知なんですか。わたしはそう、匂宮だったの」

――ここは、どこ。あ、京の町か。そうだ今日は西本願寺と東寺に行く予定だ。一(はじめ)くん、寝起き悪いから起こしてあげないと。

薫は小君を連れて山の道を引き返していた。ここまで拒否されるとは、実は予想だにしていなかった。

「恋の山は、もう失われてしまったよ」

全ては匂宮のせいだ。そう確信すると同時に、薫はまたふるふると首を振った。ちがう、俺のせいだ。浮舟、悪かったな。貴女の心を煩わせるつもりは、ちっともなかったんだよ、信じてくれ。

「薫」

宇治川のほとりに佇んだ頃、匂宮の声が聞こえた。

「浮舟のところにいったの?」

「どうして分かるんだ」

「薫。ボクがいるからそんな悲しい顔しないで。持つべきものは無二の友だ、な?」

「おまえがかよ」

薫は煙る空に大君のおもかげがちらつき、匂宮は静かなる水面に中の君の存在を思い出すのだった。だが、いつしか二人ともそのそれぞれが浮舟その人であるかもしれないと想像し、いな確信する。おまえがかよと呟きながらも、薫はふつふつと匂宮が傍にいてくれてよかったと感じるのだった。

二十一世紀。かつての近未来がもう現在の時にと移り変わっていた。

薫と匂宮はそろって高校二年生になった。

二人はこの現世に、旧暦の十六夜の日、双子の兄妹として生まれた。かぎりなくらうたげなる(可愛らしいことといったらこのうえもない)匂宮と兄妹になるなんて、その旧暦の十六夜という特殊めいた日がなしえた偉業としか薫には思えなかった。

修学旅行、紅葉がはらはら零れ落ちる。

西本願寺の御影堂で薫と一緒に拝みながら、匂宮は不思議な心もちがしてならなかった。

――ここ、私の慕わしい思い出が宿っている。

「西本願寺っていったら新選組が一時期屯所置いてたところよね」

級友の会話が耳に入り、何か思い出そうとするが、背の高い男の方の悪戯っぽい微笑みのほか、その方の顔すらよく分からない。

唐門、別名を日暮し門という豪華絢爛な門まで来て、ふと思い出した。

その方の刀は、相州秋広というものから、菊一文字というものに代わったと聞く。

総司さん。

その思い出した名前は懐かしい音色で匂宮の中に溢れた。

薫とともにバスに乗り込むとき、水色の制服を着込んだ一団がぞろぞろ西本願寺に入っていくのが見えた。その色を浅葱色だと思ってしまう自分に、匂宮は苦笑した。

東寺の五重塔の下、薫と匂宮は違った心でこれを眺めていた。

「お兄ちゃん、綺麗だね――」

「うん、そうだね」

匂宮は後ろから風が運んできた声に、瞳を驚愕に見開いた。

「へえ、一くん。よく知ってるね」

「教養だろう。だいたい、東寺は弘法大師が賜って真言密教の根本道場とした――」

「総司さん!」

夢だとしても、信じていたいよ。

ずっときみに逢えると思っていた。

源氏物語では、薫・匂宮が好きです。

薫が同じなので、かけちゃえと思って作ったのがこれです。

修学旅行の文集に載せたものです。意味不明なところはたくさんあるかもしれないですが、匂宮=千鶴ちゃん(薄桜鬼の主人公)と思って読んでくだされば、分かるかな…。ちなみに薄桜鬼で薫は千鶴ちゃんの兄です。転生のお話です。

ずっと逢えると思っていた

好き。

そう囁いてくれたきみの吐息――、まだ耳に残ってる。

「先生、いらっしゃいますか」

「総司さん。父はまだ帰ってきてなくて」

「そっか。じゃ、ちょっと待つことにしようかな」

「わたしも医者のはしくれですから、診させてください」

「きみに? まさか」

弾んだ声、ぼくと誰かとが話している。その誰かの表情が途切れ途切れに見える。もの言いたげな瞳でまっすぐ覗いてくる。すぐ頬を赤く染めて、花開くようないじらしい笑顔。

労咳も悪化してゆき、この子に会うのを最後にしようと決めたあの日。いつものようにぼくは軽口を叩いて、きみは泣きながら笑っていた。

「きみは、前世は物語(フェアリーテール)だったに違いないよ」

冗談めかしてふと呟いた。きみが頬を膨らまして、「前世も医者です」って宣言しそうな気がしていた。予想に反し、いつになく瞳を逸らすきみに、ぼくは純粋に首をかしげた。きみが苦しそうにはいた言葉、ああ、そうだ、ありありと甦る。

「どうしてご存知なんですか。わたしはそう、匂宮だったの」

――ここは、どこ。あ、京の町か。そうだ今日は西本願寺と東寺に行く予定だ。一(はじめ)くん、寝起き悪いから起こしてあげないと。

薫は小君を連れて山の道を引き返していた。ここまで拒否されるとは、実は予想だにしていなかった。

「恋の山は、もう失われてしまったよ」

全ては匂宮のせいだ。そう確信すると同時に、薫はまたふるふると首を振った。ちがう、俺のせいだ。浮舟、悪かったな。貴女の心を煩わせるつもりは、ちっともなかったんだよ、信じてくれ。

「薫」

宇治川のほとりに佇んだ頃、匂宮の声が聞こえた。

「浮舟のところにいったの?」

「どうして分かるんだ」

「薫。ボクがいるからそんな悲しい顔しないで。持つべきものは無二の友だ、な?」

「おまえがかよ」

薫は煙る空に大君のおもかげがちらつき、匂宮は静かなる水面に中の君の存在を思い出すのだった。だが、いつしか二人ともそのそれぞれが浮舟その人であるかもしれないと想像し、いな確信する。おまえがかよと呟きながらも、薫はふつふつと匂宮が傍にいてくれてよかったと感じるのだった。

二十一世紀。かつての近未来がもう現在の時にと移り変わっていた。

薫と匂宮はそろって高校二年生になった。

二人はこの現世に、旧暦の十六夜の日、双子の兄妹として生まれた。かぎりなくらうたげなる(可愛らしいことといったらこのうえもない)匂宮と兄妹になるなんて、その旧暦の十六夜という特殊めいた日がなしえた偉業としか薫には思えなかった。

修学旅行、紅葉がはらはら零れ落ちる。

西本願寺の御影堂で薫と一緒に拝みながら、匂宮は不思議な心もちがしてならなかった。

――ここ、私の慕わしい思い出が宿っている。

「西本願寺っていったら新選組が一時期屯所置いてたところよね」

級友の会話が耳に入り、何か思い出そうとするが、背の高い男の方の悪戯っぽい微笑みのほか、その方の顔すらよく分からない。

唐門、別名を日暮し門という豪華絢爛な門まで来て、ふと思い出した。

その方の刀は、相州秋広というものから、菊一文字というものに代わったと聞く。

総司さん。

その思い出した名前は懐かしい音色で匂宮の中に溢れた。

薫とともにバスに乗り込むとき、水色の制服を着込んだ一団がぞろぞろ西本願寺に入っていくのが見えた。その色を浅葱色だと思ってしまう自分に、匂宮は苦笑した。

東寺の五重塔の下、薫と匂宮は違った心でこれを眺めていた。

「お兄ちゃん、綺麗だね――」

「うん、そうだね」

匂宮は後ろから風が運んできた声に、瞳を驚愕に見開いた。

「へえ、一くん。よく知ってるね」

「教養だろう。だいたい、東寺は弘法大師が賜って真言密教の根本道場とした――」

「総司さん!」

夢だとしても、信じていたいよ。

ずっときみに逢えると思っていた。

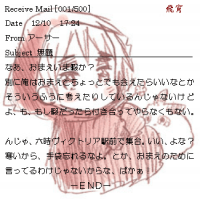

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます