昨日から企画展も次のステージへ移行し、信玄ミュージアムとしては、

初の脱 武田家展示!

二日目を迎え、地元の中学生の校外学習もあり、多くの方にご覧いただきましたが、

反応としては、武田じゃなくて、なぜ徳川?、なぜ羽柴?

といった声もいただきました。

しかし、企画展の大テーマは御開帳中の善光寺様なのです。

展示物は非武田でも、甲斐善光寺が甲府にあるのは信玄公のおかげでもあります。

ですので、武田以降の領主の皆さまも信玄公が移した善光寺を保護した、

という点では、無関係ではないのです。

武田氏館跡の主という視点から見れば、こちらもますます無関係ではないので、

結局は、すべての展示は武田につながる、とご説明したところです。

武田ファン、信玄公ファンの方には少し物足りないかもしれませんが・・・。

今回は善光寺御開帳に合わせた貴重な資料展示の機会でもあります。

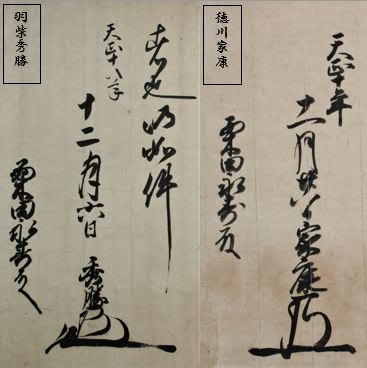

歴代領主の書状が揃っているのも、展示中の善光寺大本願様の所蔵される

「栗田家文書」だけ。

そして、意外にも山梨県内では初公開。そして、所蔵先でも普段は非公開。

めったに見ることができない史料なのです。

信玄公が移し、のちの領主の方々も保護した善光寺について、

いろいろな角度から掘り下げてまいります。

さて、話は少しさかのぼりますが、善光寺が一躍信仰圏を広げたのは、

鎌倉殿が保護し、信仰したことから始まります。

善光寺の保護者こそが武家政権の棟梁・・・

そして、源氏一門が重んじ、崇めた善光寺如来は尊ぶべき存在・・・

そんな思いもあってか、武田氏の善光寺への関心は、

遅くとも信玄公の父・信虎公から。

「甲陽日記」(※)によれば、信虎公は、大永3年(1523)、7年(1527)と、

短期間に2度、善光寺を参詣。

善光寺諸堂の再建のためだったのではないかとも推測されていますが、

どうだったのでしょう。

(※)「甲陽日記」は武田家家臣・駒井高白斎による用務日誌

信玄公の代となり、戦火を逃れ、古巣の北信から東信に一時遷座されていた善光寺如来さま。

永禄元年(1558)、信玄公はいよいよ善光寺如来を甲府へお移しになります。

善光寺の37世ご住職・鏡空上人、善光寺全般の統治を担当した、別当の栗田氏もご一緒に。

ご遷座の場所に選ばれたのは、本田善光を葬送したと伝承される板垣の郷。

十念精舎という草堂があり、善光の念持仏・観音菩薩像が安置されていたとも伝承されていた場所。

(信玄公の躑躅が崎館(現・武田神社)から甲斐善光寺は、現在の道で徒歩約45分、車で約10分)

そして、同年10月、普請が開始。

本堂は永禄8年(1565)に完成し、入仏供養が行われます。

建設は長期にわたり、甲斐善光寺全体は、元亀3年(1572)に完成。

残念ながら、初代の本堂は、宝暦4年(1754)の火災で消失してしまいますが、

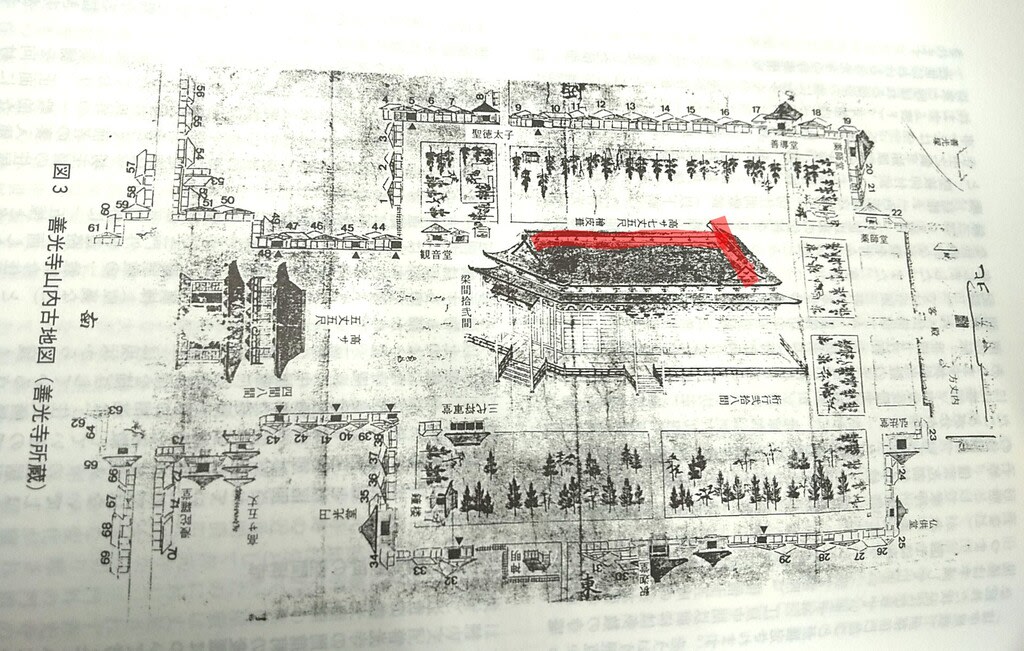

「善光寺山内古地図」には、火災前の甲斐善光寺の境内の様子が。

それによれば、現存する信州善光寺本堂に、規模、形式ともにとっても近い。

信玄公は、かなり忠実に、信州善光寺を甲斐に移した(写した!)と推測できそうです。

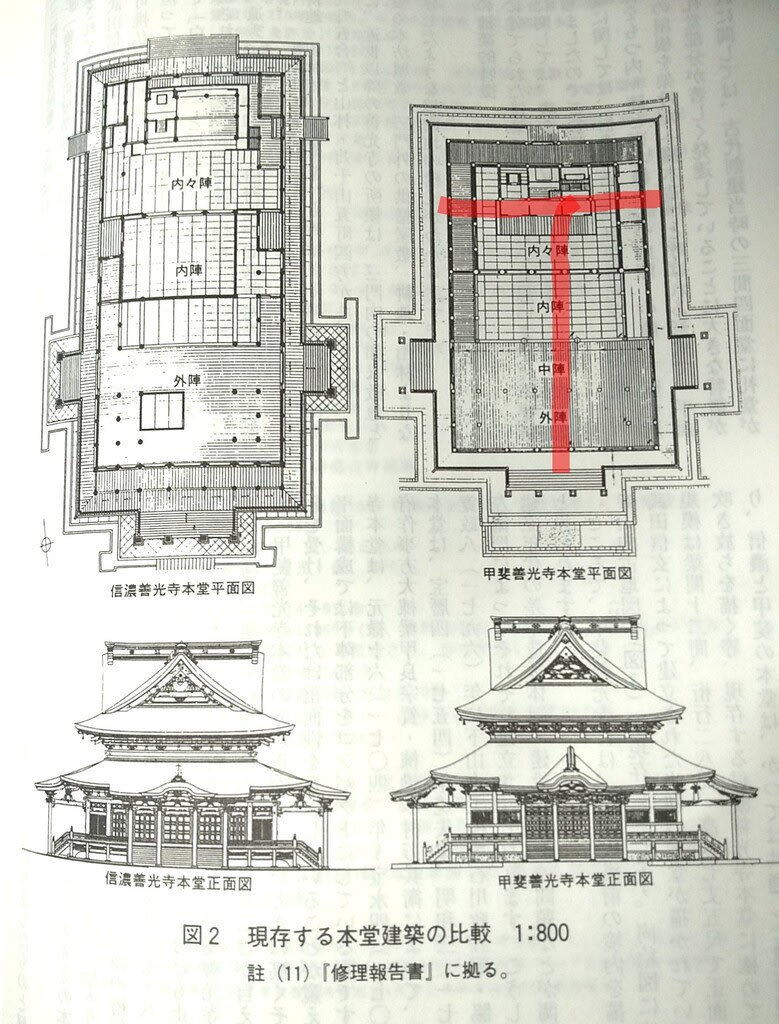

善光寺建築の特徴と言えば、本堂の「撞木造(しゅもくづくり)」。

「撞木」とは、仏具の一種で、鐘を打ち鳴らすT字型の棒のこと。

善光寺本堂は、屋根の棟が撞木のようにT字型になっていることから、こう呼ばれています。

「善光寺山内古地図」一部(「甲斐路」No.89、山梨郷土研究会より)

屋根の頂上部の棟に赤いマークをつけると、T字になります。

本堂の奥側(右)の屋根に、手前(左)の屋根が垂直にくっついているイメージ。

記録によれば、信玄公が建立した甲斐善光寺の本堂の規模は、

梁間12間(約21.8m)、桁行28間(約51m)、高さ7丈5尺(約22.5m)。

奥行きが約51mもあったのは、

入口から奥に向かって、外陣(土足で入れる参拝の場)、内陣(参拝者がお参りする畳敷きの場所)、

内々陣(ご本尊が安置される場所であり、読経が行われる場所。

参拝者が足を踏み入れることはできないけれど、お戒壇巡りは内々陣の床下で。)の

3つの空間が縦に並んで構成されているから。

でも、なぜ、屋根の棟がT字型なのでしょう。

そのあたりを、もう少しみてみたいと思います。

次回もぜひ、お付き合いください🙇

こちらは現存の信濃善光寺本堂の正面図と平面図(左)と、同じく現存の甲斐善光寺本堂のもの(右)。

赤く記した「T」が屋根の棟です。

「重要文化財善光寺修理工事報告書第二集」

(「甲斐路」No.89、山梨郷土研究会より)

いずれも善光寺大本願所蔵(転用禁)

いずれも善光寺大本願所蔵(転用禁)