さて、一番問題なのは、三の(1)の瀬川富三郎(三代目)編「諸家人名江戸方角分」(ほうがくわけ)にある八丁堀に住む浮世絵師(死亡)の「号写楽斎 地蔵橋」の記載です。

私の意見から言いますと、この記載もそうですが、この「諸家人名江戸方角分」という冊子自体も、いかがわしいものに思えて、仕方がありません。後世の偽作のような気がするのです。

「諸家人名江戸方角分」の写本については、中野三敏氏の「『諸家人名江戸方角分』考」(『浮世絵芸術』49号所収 1976年)と「写楽」(中公新書 2007年)に詳しい検証と説明があります。また、「諸家人名江戸方角分」は現在、国立国会図書館が所蔵していて、近代デジタルライブラリーで閲覧できます。私は全部プリントアウトしてみましたが、見開き80枚で、序文から奥書まで計157ページの冊子です。それと、東京教育大学(現・筑波大学)図書館所蔵の「東都諸家人名録」という写本は、タイトルは違いますが、この「諸家人名 江戸方角分」を書写したもので、同じものだそうです。

「諸家人名江戸方角分」の写本は冊子になっていますが、序文によると本来、一枚刷り大判の一覧表だったようです。しかし、実際どういう形で出版されたかは不明です。また、この原本は、現存していません。この写本は、大田南畝→(某氏)→達磨屋五一→林若樹と持ち主が転々と変わって、昭和35年に国会図書館にたどり着いたものです。

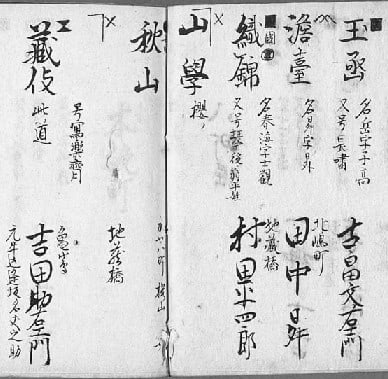

「諸家人名江戸方角分」は、寛政・享和・文化期の江戸の文化人の住所別一覧表といったもので、総数は約1000名に上ります。諸家(文化人)というのは、編纂者の区別に従うと、学者、詩人、画家、書家、本歌師、連歌師、俳諧師、狂歌師、戯作者、浮世画、篆刻家で、それぞれ表示マークが決めてあります。これは人名の頭に付記するもので、同じ人に複数のマークが付いていることもあります。住所区分は40余りで、日本橋から始まって、江戸城を西に廻り、さらに北へ行って東部へという方向で地名を上げ、そこに人名を列記しています。

「方角分」という題名もこの表記方式から付けたものです。

選んだ文化人は、現役のほかに故人もいます。故人にはマークが付いています。寛政期に亡くなった有名人でも、その家が残っていて、遺族が住んでいる場合には掲載しています。たとえば、蔦屋重三郎は寛政9年に死去していますが、馬喰町の先頭に、狂歌師のマークと故人のマークを付け、「唐丸」の名前で載っています。

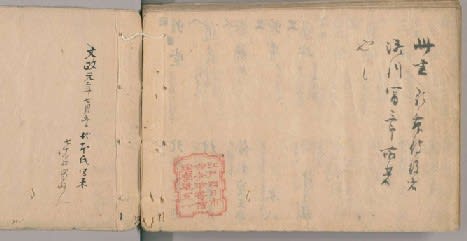

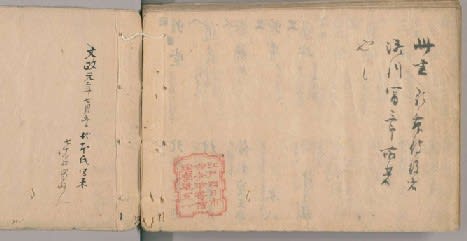

この写本には大田南畝(蜀山人)の手筆の奥書があり、こう書いてあります。

此書歌舞伎役者

瀬川富三郎所著

也

文政元年七月五日竹本氏写来

七十翁蜀山人

画像を見てもらうと分かりますが、蜀山人の奥書の最初の3行と年月日・署名がページをまたいでずいぶん離れて書かれてあり、蜀山人の署名の後には押印がありません。

また、右ページには広い余白があり、蜀山人の奥書の反対側の下に達磨屋五一の方形の朱印が押されています。

そして、朱印の左側に年月と蜀山人の署名がありますが、位置関係がどう見ても不自然です。

蜀山人の筆跡は癖のあるものですが、最初のページに地名をずらっと二段に並べて書き込んであるところと、本文中の書き込みの数箇所も蜀山人の手筆だと判定されています。中野三敏氏は、これらを蜀山人の真筆だとしてまったく疑っていませんが、蜀山人の偽筆は相当出回っていたので、偽筆の可能性もあるかと思います。

「諸家人名江戸方角分」は大田南畝の「南畝文庫蔵書目」には載っていないとのことですが、そのことについて中野氏は著書「写楽」でこう書いています。なお、(イ)本は国立国会図書館所蔵の「諸家人名江戸方角分」の写本、(ロ)本はその再写本とされる筑波大学図書館所蔵の「東都諸家人名録」のことです。また、(ロ)本には蜀山人の奥書の写しの後に「右諸家人名録横山町三丁目 両裏ぬしより借写置もの也」と書いてあり、石塚豊芥子の蔵書印が押してあるとのこと。

「(イ)本は蜀山の手択ではあるものの、蜀山の印記なく、また『南畝文庫蔵書目』にも見えぬゆえ、一時的には蜀山の手許にあったもののすぐに離れて両国横山町三丁目の両裏ぬしか、もしくは蔵書印に明らかな如く日本橋四日市の達磨屋の手に落ちたらしい。両裏ぬしなる人物と達磨屋とが別人であることは一応その住所の違いが証明していると言えようが、さて、蜀山の手を離れてひとまずどちらに落ちついたものなのか、そこまでは今量りかねている」(中野三敏著『写楽』98ページ)

中野三敏氏は、著書「写楽」で「江戸方角分」の内容の検証を実に詳しくしているのですが、前提となる大事な点では決めつけが激しく、信じたことは疑わないところがあり、蜀山人の奥書を絶対に真筆だと信じているわけです。(斎藤月岑の写楽について補記も、写楽斎=東洲斎写楽も間違いないと断言しています)

中野氏の著書を読んでいると、ある部分は細かすぎるほど綿密に書いているのですが、重要な部分の検証がまったく欠落しています。私が気になるのは以下の点です。

「諸家人名江戸方角分」の著者瀬川富三郎の名も、「江戸方角分」の成立時期を推定する年月(文政元年7月5日)もこの奥書以外にはどこにも記されていないこと。

「諸家人名江戸方角分」は、筑波大学図書館所蔵の「東都諸家人名録」がその再写本であるとするならば、写本は一冊しかこの世に存在しないこと。もし原本が出版されたとするならば、当時の文献でこの人名録のことに触れた記述があると思うが、中野氏ほか誰からもその指摘がないこと。

大田蜀山人の手許に竹本氏という人が作成したこの写本が文政元年7月5日に届いたとして、蜀山人は48の地名を早見表のように2ページにメモ書きし、さらに奥書を記して、綴じ直したわけです。それをなぜ間もなく手放したのか、これも分かりません。中野氏は、すぐに日本橋四日市の達磨屋の手に落ちたらしいと書いていますが、達磨屋五一が珍書屋を開くのは嘉永3年(1850年)で、五一が生まれたのは文化14年(1817年)、中野氏が「諸家人名江戸方角分」が制作されたと定めたのと同年です。この写本が蜀山人の手に入ったとき、達磨屋五一は2歳です。

中野三敏という人は、どうしてこうもいい加減なことを書くのか私には理解不可能です。

石塚豊芥子のことは、前に紹介しましたが、1799年生まれなので、達磨屋五一よりは一回り以上年長ですが、彼が、この写本の写本を入手するのも、ずっと後年のはずです。つまりこの写本は、15年から20年間、蜀山人の手を離れ、どこにあったのでしょうか。しかも、蜀山人の手筆の奥書があり、これほど便利で役に立つ本が、一冊しか写本されず、30年後に達磨屋五一の手に落ちたというのも不思議な話です。

「浮世絵類考」の写本の数とは雲泥の差です。

石塚豊芥子と達磨屋五一の二人は親しい間柄だったようですし、江戸時代の珍書・希書の収集家であり、雑学にも通じています。狂歌や過去の狂歌師のことも詳しかったはずです。これはあくまでも私の推測ですが、この「諸家人名江戸方角分」という写本は、この二人の共同作だったのではないでしょうか。蜀山人の奥書も偽筆で、瀬川富三郎の名も、文政元年七月五日という日付もデタラメだったのではないでしょうか。ただし、内容は当時に即して正確で、狂歌師や浮世絵師をたくさん載せて、人名録として奇抜で面白く便利なものを作ろうしたことは確かです。

私の意見から言いますと、この記載もそうですが、この「諸家人名江戸方角分」という冊子自体も、いかがわしいものに思えて、仕方がありません。後世の偽作のような気がするのです。

「諸家人名江戸方角分」の写本については、中野三敏氏の「『諸家人名江戸方角分』考」(『浮世絵芸術』49号所収 1976年)と「写楽」(中公新書 2007年)に詳しい検証と説明があります。また、「諸家人名江戸方角分」は現在、国立国会図書館が所蔵していて、近代デジタルライブラリーで閲覧できます。私は全部プリントアウトしてみましたが、見開き80枚で、序文から奥書まで計157ページの冊子です。それと、東京教育大学(現・筑波大学)図書館所蔵の「東都諸家人名録」という写本は、タイトルは違いますが、この「諸家人名 江戸方角分」を書写したもので、同じものだそうです。

「諸家人名江戸方角分」の写本は冊子になっていますが、序文によると本来、一枚刷り大判の一覧表だったようです。しかし、実際どういう形で出版されたかは不明です。また、この原本は、現存していません。この写本は、大田南畝→(某氏)→達磨屋五一→林若樹と持ち主が転々と変わって、昭和35年に国会図書館にたどり着いたものです。

「諸家人名江戸方角分」は、寛政・享和・文化期の江戸の文化人の住所別一覧表といったもので、総数は約1000名に上ります。諸家(文化人)というのは、編纂者の区別に従うと、学者、詩人、画家、書家、本歌師、連歌師、俳諧師、狂歌師、戯作者、浮世画、篆刻家で、それぞれ表示マークが決めてあります。これは人名の頭に付記するもので、同じ人に複数のマークが付いていることもあります。住所区分は40余りで、日本橋から始まって、江戸城を西に廻り、さらに北へ行って東部へという方向で地名を上げ、そこに人名を列記しています。

「方角分」という題名もこの表記方式から付けたものです。

選んだ文化人は、現役のほかに故人もいます。故人にはマークが付いています。寛政期に亡くなった有名人でも、その家が残っていて、遺族が住んでいる場合には掲載しています。たとえば、蔦屋重三郎は寛政9年に死去していますが、馬喰町の先頭に、狂歌師のマークと故人のマークを付け、「唐丸」の名前で載っています。

この写本には大田南畝(蜀山人)の手筆の奥書があり、こう書いてあります。

此書歌舞伎役者

瀬川富三郎所著

也

文政元年七月五日竹本氏写来

七十翁蜀山人

画像を見てもらうと分かりますが、蜀山人の奥書の最初の3行と年月日・署名がページをまたいでずいぶん離れて書かれてあり、蜀山人の署名の後には押印がありません。

また、右ページには広い余白があり、蜀山人の奥書の反対側の下に達磨屋五一の方形の朱印が押されています。

そして、朱印の左側に年月と蜀山人の署名がありますが、位置関係がどう見ても不自然です。

蜀山人の筆跡は癖のあるものですが、最初のページに地名をずらっと二段に並べて書き込んであるところと、本文中の書き込みの数箇所も蜀山人の手筆だと判定されています。中野三敏氏は、これらを蜀山人の真筆だとしてまったく疑っていませんが、蜀山人の偽筆は相当出回っていたので、偽筆の可能性もあるかと思います。

「諸家人名江戸方角分」は大田南畝の「南畝文庫蔵書目」には載っていないとのことですが、そのことについて中野氏は著書「写楽」でこう書いています。なお、(イ)本は国立国会図書館所蔵の「諸家人名江戸方角分」の写本、(ロ)本はその再写本とされる筑波大学図書館所蔵の「東都諸家人名録」のことです。また、(ロ)本には蜀山人の奥書の写しの後に「右諸家人名録横山町三丁目 両裏ぬしより借写置もの也」と書いてあり、石塚豊芥子の蔵書印が押してあるとのこと。

「(イ)本は蜀山の手択ではあるものの、蜀山の印記なく、また『南畝文庫蔵書目』にも見えぬゆえ、一時的には蜀山の手許にあったもののすぐに離れて両国横山町三丁目の両裏ぬしか、もしくは蔵書印に明らかな如く日本橋四日市の達磨屋の手に落ちたらしい。両裏ぬしなる人物と達磨屋とが別人であることは一応その住所の違いが証明していると言えようが、さて、蜀山の手を離れてひとまずどちらに落ちついたものなのか、そこまでは今量りかねている」(中野三敏著『写楽』98ページ)

中野三敏氏は、著書「写楽」で「江戸方角分」の内容の検証を実に詳しくしているのですが、前提となる大事な点では決めつけが激しく、信じたことは疑わないところがあり、蜀山人の奥書を絶対に真筆だと信じているわけです。(斎藤月岑の写楽について補記も、写楽斎=東洲斎写楽も間違いないと断言しています)

中野氏の著書を読んでいると、ある部分は細かすぎるほど綿密に書いているのですが、重要な部分の検証がまったく欠落しています。私が気になるのは以下の点です。

「諸家人名江戸方角分」の著者瀬川富三郎の名も、「江戸方角分」の成立時期を推定する年月(文政元年7月5日)もこの奥書以外にはどこにも記されていないこと。

「諸家人名江戸方角分」は、筑波大学図書館所蔵の「東都諸家人名録」がその再写本であるとするならば、写本は一冊しかこの世に存在しないこと。もし原本が出版されたとするならば、当時の文献でこの人名録のことに触れた記述があると思うが、中野氏ほか誰からもその指摘がないこと。

大田蜀山人の手許に竹本氏という人が作成したこの写本が文政元年7月5日に届いたとして、蜀山人は48の地名を早見表のように2ページにメモ書きし、さらに奥書を記して、綴じ直したわけです。それをなぜ間もなく手放したのか、これも分かりません。中野氏は、すぐに日本橋四日市の達磨屋の手に落ちたらしいと書いていますが、達磨屋五一が珍書屋を開くのは嘉永3年(1850年)で、五一が生まれたのは文化14年(1817年)、中野氏が「諸家人名江戸方角分」が制作されたと定めたのと同年です。この写本が蜀山人の手に入ったとき、達磨屋五一は2歳です。

中野三敏という人は、どうしてこうもいい加減なことを書くのか私には理解不可能です。

石塚豊芥子のことは、前に紹介しましたが、1799年生まれなので、達磨屋五一よりは一回り以上年長ですが、彼が、この写本の写本を入手するのも、ずっと後年のはずです。つまりこの写本は、15年から20年間、蜀山人の手を離れ、どこにあったのでしょうか。しかも、蜀山人の手筆の奥書があり、これほど便利で役に立つ本が、一冊しか写本されず、30年後に達磨屋五一の手に落ちたというのも不思議な話です。

「浮世絵類考」の写本の数とは雲泥の差です。

石塚豊芥子と達磨屋五一の二人は親しい間柄だったようですし、江戸時代の珍書・希書の収集家であり、雑学にも通じています。狂歌や過去の狂歌師のことも詳しかったはずです。これはあくまでも私の推測ですが、この「諸家人名江戸方角分」という写本は、この二人の共同作だったのではないでしょうか。蜀山人の奥書も偽筆で、瀬川富三郎の名も、文政元年七月五日という日付もデタラメだったのではないでしょうか。ただし、内容は当時に即して正確で、狂歌師や浮世絵師をたくさん載せて、人名録として奇抜で面白く便利なものを作ろうしたことは確かです。