もう一人、勝川春艶(しゅんえん)という絵師が、鬼次を描いています。春艶については「浮世絵類考」(新増補版も含めて)に名前もなく、井上和雄編「浮世絵師伝」(昭和6年)には、「生没年不詳 春章の門人 作画期:寛政 勝川を称す。役者絵あり」と書いてあるだけです。春艶の落款のある役者絵が数点現存しているそうです。その絵の中に、写楽が描いた役者と同時期、同じ役のものがあり、画風も春英と写楽のどちらにも似ているので、注目してよい絵師だと思うのですが、寛政6年の前後1年ほど作画活動をして、消えてしまった謎の絵師です。

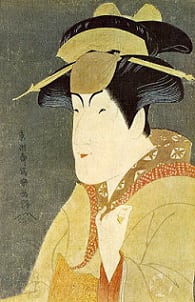

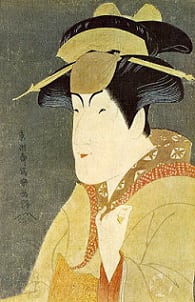

春艶 大谷鬼次

これは鬼次の江戸兵衛(写楽の描いた有名な絵と同じ)と言われています。団扇を大きな拡大鏡で覗いているような絵ですが、団扇絵と呼ばれるものです。浮世絵には、扇や団扇に貼るために描かれた絵があり、勝川派の祖である春章は扇に貼る役者絵を描き始めて、流行させた人です。この絵は、落款に「春艶画」とあり、その下に版元の商標、山印に「叶中」とあります。集英社の画集(春章の巻)には、上総屋という版元名が書いてあります。よく調べてみないと分かりませんが、二流の小さな版元ではないかと思います。

鬼次の顔の描き方は、パターンが決まっていて、眉毛を逆「八の字」にして、より目にして、口を長い「への字」形に結び、顎にえらを張らせて描くといったもので、このパターンは春英が最初に描き始めたと思われます。写楽も歌舞伎堂も豊国も国政もみんなこのパターンに倣っています。

春艶のこの鬼次の絵で目立つのは、左手の指です。勝川派の役者大首絵の特色の一つは、手の指を画面のどこかに配して、顔とのバランスをとることなのですが、春艶もそれに倣っています。春艶は、勝川一門で、多分春英の弟弟子だと思いますが、春英の影響を受けていることは確かです。前回取り上げた春英の絵を見ると分かるのですが、春英も画面に巧みに指を描いています。指を4本、離して描いて、人差し指を剃り返しています。指の大きさは小さめです。

写楽の絵の特徴は、顔の描き方もありますが、手の指(とくに人差し指と小指)を巧みに描いて、絵のどこかに配置し、絵にアクセントを付けたことです。これは、写楽が、春好と春英の描き方を真似たものだと思いますが、写楽はもっと意識的に、かつ大胆に描いています。写楽の絵をよく見ると、指のしぐさというか、感情を手の指で表しているものがたくさんあり、これが顔の表情と連動して、役者絵の表現力を高めていることが分かります。

とくに写楽の江戸兵衛は、顔も無気味ですが、懐から突き出した両手はトカゲの手のように奇形で、今にも襲いかかってきそうな迫力があります。この江戸兵衛という男は、伊達の与作の下僕(奴一平)から300両を奪い取る悪党なのですが、まるで殺人鬼のようなインパクトがあります。

写楽 大谷鬼次の江戸兵衛

春艶の大首絵をもう1点掲げておきます。前回掲げた春英の3人の大首絵と同じ形式です。

春艶 中山富三郎(女形)と高麗蔵(左)と森田勘弥(右)

これは、寛政6年5月桐座の「敵討乗合話」の役者3人と言われています。中山富三郎の宮城野は写楽も大首絵を描いていますが、顔の描き方が大変似ています。この中山富三郎という女形は、あだ名が「ぐにゃ富」といい、ぐにゃぐにゃしているので、そんなあだ名が付いたそうです。

彼女(彼)の顔の特徴は、面長で目が小さく、鼻の下が短く、顎が長いことです。この顔は一度見ると忘れません。下に写楽の絵と春英の絵を掲げますが、春英の絵の方が少しだけ古く、寛政6年の春に描かれたものです。なぜそれが分かるかと言うと、版元の商標が蔦屋重三郎(通称蔦重=つたじゅう)になっているからです。蔦重は、写楽を売り出す前の半年間ほど、春英に役者絵を描かせて出版していた時期があったのです。

写楽 中山富三郎の宮城野

春英 中山富三郎、高麗蔵、半五郎

春英は、現代では写楽の評価の大きさに比べ、過小評価されている絵師で、まったく写楽の蔭に隠れてしまっていますが、当時は若手ナンバーワンの絵師で、役者絵では、師匠の春章(寛政4年に死去)や兄弟子の春好をすでに追い越して、人気実力ともにトップクラスにあった人でした。春艶はもちろん、写楽も春英の影響を受けていたことは間違いありません。鬼次の顔もそうですが、中山富三郎の顔を見ても、写楽が真似ようとしたことが見て取れます。

これは私の意見ですが、写楽という絵師は、春英を含め勝川派の絵師たちに比べて、デッサン力も色彩感覚も劣っていたように思います。写楽は器用に真似られないために、かえって自分の個性を発揮できたのではないでしょうか。写楽が描いた役者の手の出し方を見ると、肩から上腕部・下腕部のラインが、着物で隠れているとはいえ、しっかりイメージされていないことが分かります。要するに、下手なんです。評論家は、写楽が意識的にデフォルメしたなどと言いますが、下手だから結果的にデフォルメしてしまったと言った方が正しいかと思います。現代の画家のようにデッサン力があって、自らの表現手法としてデフォルメするのとは違います。鬼次の江戸兵衛を見ても、ぐにゃ富の宮城野を見ても、肩の付け根から手の先までの腕の立体構成がまったく素人並みです。修業を積んだプロの絵師なら、この程度のデッサンの基礎はできていますから、写楽は修業の浅い絵師だったように思えてなりません。

春艶 大谷鬼次

これは鬼次の江戸兵衛(写楽の描いた有名な絵と同じ)と言われています。団扇を大きな拡大鏡で覗いているような絵ですが、団扇絵と呼ばれるものです。浮世絵には、扇や団扇に貼るために描かれた絵があり、勝川派の祖である春章は扇に貼る役者絵を描き始めて、流行させた人です。この絵は、落款に「春艶画」とあり、その下に版元の商標、山印に「叶中」とあります。集英社の画集(春章の巻)には、上総屋という版元名が書いてあります。よく調べてみないと分かりませんが、二流の小さな版元ではないかと思います。

鬼次の顔の描き方は、パターンが決まっていて、眉毛を逆「八の字」にして、より目にして、口を長い「への字」形に結び、顎にえらを張らせて描くといったもので、このパターンは春英が最初に描き始めたと思われます。写楽も歌舞伎堂も豊国も国政もみんなこのパターンに倣っています。

春艶のこの鬼次の絵で目立つのは、左手の指です。勝川派の役者大首絵の特色の一つは、手の指を画面のどこかに配して、顔とのバランスをとることなのですが、春艶もそれに倣っています。春艶は、勝川一門で、多分春英の弟弟子だと思いますが、春英の影響を受けていることは確かです。前回取り上げた春英の絵を見ると分かるのですが、春英も画面に巧みに指を描いています。指を4本、離して描いて、人差し指を剃り返しています。指の大きさは小さめです。

写楽の絵の特徴は、顔の描き方もありますが、手の指(とくに人差し指と小指)を巧みに描いて、絵のどこかに配置し、絵にアクセントを付けたことです。これは、写楽が、春好と春英の描き方を真似たものだと思いますが、写楽はもっと意識的に、かつ大胆に描いています。写楽の絵をよく見ると、指のしぐさというか、感情を手の指で表しているものがたくさんあり、これが顔の表情と連動して、役者絵の表現力を高めていることが分かります。

とくに写楽の江戸兵衛は、顔も無気味ですが、懐から突き出した両手はトカゲの手のように奇形で、今にも襲いかかってきそうな迫力があります。この江戸兵衛という男は、伊達の与作の下僕(奴一平)から300両を奪い取る悪党なのですが、まるで殺人鬼のようなインパクトがあります。

写楽 大谷鬼次の江戸兵衛

春艶の大首絵をもう1点掲げておきます。前回掲げた春英の3人の大首絵と同じ形式です。

春艶 中山富三郎(女形)と高麗蔵(左)と森田勘弥(右)

これは、寛政6年5月桐座の「敵討乗合話」の役者3人と言われています。中山富三郎の宮城野は写楽も大首絵を描いていますが、顔の描き方が大変似ています。この中山富三郎という女形は、あだ名が「ぐにゃ富」といい、ぐにゃぐにゃしているので、そんなあだ名が付いたそうです。

彼女(彼)の顔の特徴は、面長で目が小さく、鼻の下が短く、顎が長いことです。この顔は一度見ると忘れません。下に写楽の絵と春英の絵を掲げますが、春英の絵の方が少しだけ古く、寛政6年の春に描かれたものです。なぜそれが分かるかと言うと、版元の商標が蔦屋重三郎(通称蔦重=つたじゅう)になっているからです。蔦重は、写楽を売り出す前の半年間ほど、春英に役者絵を描かせて出版していた時期があったのです。

写楽 中山富三郎の宮城野

春英 中山富三郎、高麗蔵、半五郎

春英は、現代では写楽の評価の大きさに比べ、過小評価されている絵師で、まったく写楽の蔭に隠れてしまっていますが、当時は若手ナンバーワンの絵師で、役者絵では、師匠の春章(寛政4年に死去)や兄弟子の春好をすでに追い越して、人気実力ともにトップクラスにあった人でした。春艶はもちろん、写楽も春英の影響を受けていたことは間違いありません。鬼次の顔もそうですが、中山富三郎の顔を見ても、写楽が真似ようとしたことが見て取れます。

これは私の意見ですが、写楽という絵師は、春英を含め勝川派の絵師たちに比べて、デッサン力も色彩感覚も劣っていたように思います。写楽は器用に真似られないために、かえって自分の個性を発揮できたのではないでしょうか。写楽が描いた役者の手の出し方を見ると、肩から上腕部・下腕部のラインが、着物で隠れているとはいえ、しっかりイメージされていないことが分かります。要するに、下手なんです。評論家は、写楽が意識的にデフォルメしたなどと言いますが、下手だから結果的にデフォルメしてしまったと言った方が正しいかと思います。現代の画家のようにデッサン力があって、自らの表現手法としてデフォルメするのとは違います。鬼次の江戸兵衛を見ても、ぐにゃ富の宮城野を見ても、肩の付け根から手の先までの腕の立体構成がまったく素人並みです。修業を積んだプロの絵師なら、この程度のデッサンの基礎はできていますから、写楽は修業の浅い絵師だったように思えてなりません。