「カバラと『生命の木』」の第23回。前回までに10個のセフィラのうち上位6個を詳細に見てきた。次は第7セフィラ、ネツァクに入るところだが、その前に高次から低次へという観点から「生命の木」の構造を概観しておきたい。

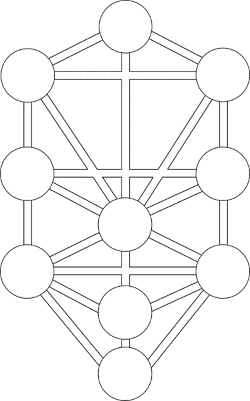

前にも述べたように、「木」の最上部はケテル、コクマー、ビナーが「至高の三角形」を形成している。この部分は以降に生じる顕現の土台となるもので、便宜上、存在の根本原理、「純粋存在」と「能動性」、「受動性」の相対する原理を表すとされているが、実のところ人の理解を超えた領域である。

前にも述べたように、「木」の最上部はケテル、コクマー、ビナーが「至高の三角形」を形成している。この部分は以降に生じる顕現の土台となるもので、便宜上、存在の根本原理、「純粋存在」と「能動性」、「受動性」の相対する原理を表すとされているが、実のところ人の理解を超えた領域である。

次に現れるのが、ケセド、ゲブラー、ティファレトが作る「機能的三角形」で、これらは「同化」、「異化」、「均衡」を表している。顕現はこの3つの原理によって起こることから、「至高の三角形」が潜在的なものであるのに対して、「機能的三角形」は顕在的なものと見ることができる。つまりカバラとは、形の世界が顕現する無限の多様性をいくつかの単純な基本原理に還元しようとする1つの試みだとも言える。

さて、「機能的三角形」に続く「木」の最も低次の部分は4つの構成原理から成り立っている。下位にある4つのセフィロトは顕現が終わった後の形の領域に属する。そこでは力は封じ込められ、自由な動きが制限されている。それはティファレトによる「均衡」を経ているからで、最後の第10セフィラ、マルクトに至るまで、均衡が安定を生み、安定が結合を生むという原理に支配されていく。このことは、生命機能の多くの抽象的原理が最終的に「形」として外的に顕現する、と言い換えることもできる。

オステオパシーの基本原理に「構造が機能を決定する」というものがある。これは「形態が機能を決定する」と言い換えてもいいが、そこにカバラとの相同性が垣間見えて、ちょっと興味深いところではある。

そうした生命の形態的な発展とは別に、生命の霊的発展の流れについて述べると、ティファレトから流出した力はネツァクで数多くの放射状の顕現へと分散する(それゆえネツァクのイェツィラー文は「燦然たる光輝」という)。これら多種多様な力はホドにおいて形を与えられ、イエソドでエーテル的鋳型となってマルクトへと流出する。そしてマルクトにおける最終的な外的顕現は外へと向かう巻き込みの弧を完結させ、生命はそこから巻き戻しの弧へと回帰する。つまりマルクトが新たな第1セフィラ、ケテルとなるのである。

ケテルをあらゆる存在の基本原理たる神的なものと考えるなら、ここから神とは被造物の創造物であることが分かる。カバラがオカルト(=隠されたもの)となった理由はここにある。

更にミクロコスモスとしての「生命の木」の観点──つまり魂の内側にある主観的な「木」の観点──から、下位の4つのセフィロトについて概観してみる。

そこでは各セフィラは意識の中の諸要素である。「至高の三角形」として顕現するケテル、コクマー、ビナーは「清なる守護天使」と呼ばれる高次の自我を表し、それは続く「機能的三角形」とりわけティファレトを介して低次の自我と接触する。すなわち下位の4つのセフィロト、ネツァク、ホド、イエソド、マルクトは低次の自我、あるいは受肉化した個体とその人格を表している。

そしてこの受肉化した個体とその人格として、ティファレトは霊的な事柄を認識する高次の意識、ネツァクは本能、ホドは知性、イエソドは第5元素であるエーテル、そしてマルクトは物質を構成する四大元素を表す。このうち平均的な人間の知性が認識できるのは、濃密な物質の本性であるマルクトと知性の本性であるホドだけで、本能の天球であるネツァクやエーテル体・ダブル(つまり精妙体)であるイエソドによる形態形成力などは全く認識されない。これはすなわち、ネツァクやイエソドの性質や重要性は一般にほとんど理解されていない、ということを意味している。

また上記とは別の観点からの「生命の木」の大域的な性質については動画で。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます