私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。

何かご質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中華街は、中華街の魅力を、最近の中華街は中年おじさんの散策part2-ご覧ください。

私のもう一つの趣味、山登り(過去の記録をまとめています)。山好きおじさんの部屋 もご覧ください

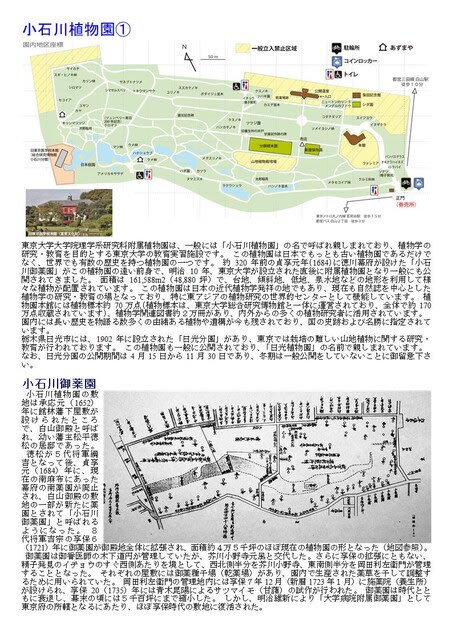

小石川植物園

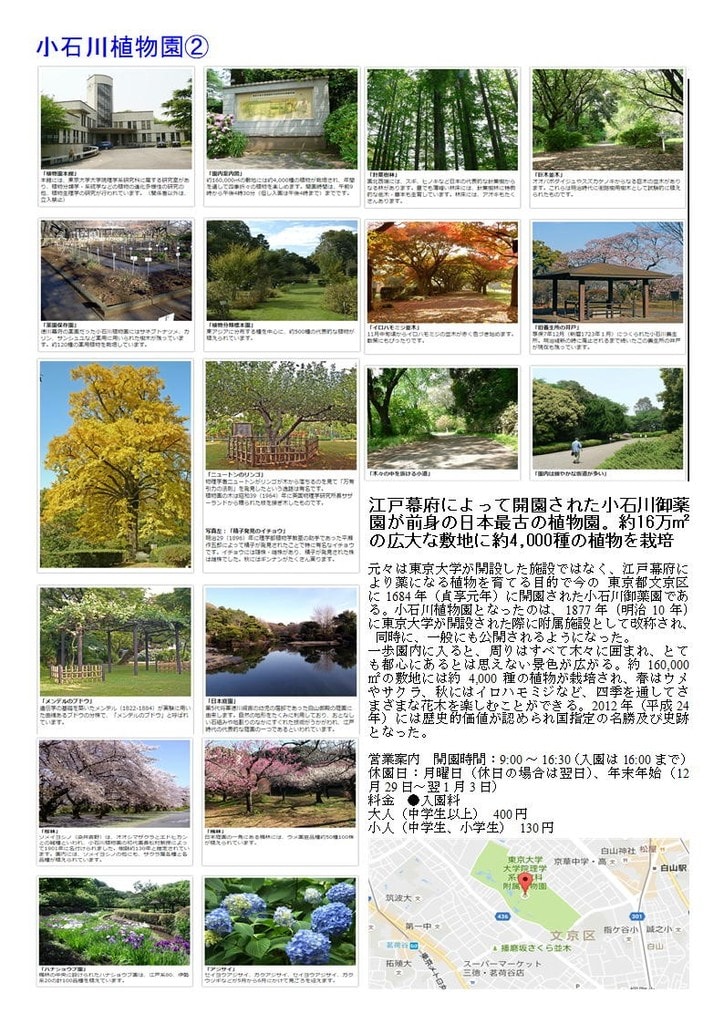

東京大学大学院理学系研究科附属植物園は、一般には「小石川植物園」の名で呼ばれ親しまれており、植物学の研究・教育を目的とする東京大学の教育実習施設です。 この植物園は日本でもっとも古い植物園であるだけでなく、世界でも有数の歴史を持つ植物園の一つです。 約320年前の貞享元年(1684)に徳川幕府が設けた「小石川御薬園」がこの植物園の遠い前身で、明治10年、東京大学が設立された直後に附属植物園となり一般にも公開されてきました。 面積は161,588m2(48,880坪)で、台地、傾斜地、低地、泉水地などの地形を利用して様々な植物が配置されています。 この植物園は日本の近代植物学発祥の地でもあり、現在も自然誌を中心とした植物学の研究・教育の場となっており、特に東アジアの植物研究の世界的センターとして機能しています。 植物園本館には植物標本約70万点(植物標本は、東京大学総合研究博物館と一体に運営されており、全体で約170万点収蔵されています)、植物学関連図書約2万冊があり、内外からの多くの植物研究者に活用されています。 園内には長い歴史を物語る数多くの由緒ある植物や遺構が今も残されており、国の史跡および名勝に指定されています。

栃木県日光市には、1902年に設立された「日光分園」があり、東京では栽培の難しい山地植物に関する研究・教育が行われております。 この植物園も一般に公開されており、「日光植物園」の名前で親しまれています。 なお、日光分園の公開期間は4月15日から11月30日であり、冬期は一般公開をしていないことに御留意下さい。

小石川御薬園

小石川植物園の敷地は承応元(1652)年に館林藩下屋敷が設けられたところで、白山御殿と呼ばれ、幼い藩主松平徳松の居邸であった。 徳松が5代将軍綱吉となって後、貞享元(1684)年に、現在の南麻布にあった幕府の南薬園が廃止され、白山御殿の敷地の一部が新たに薬園とされて「小石川御薬園」と呼ばれるようになった。 8代将軍吉宗の享保6(1721)年に御薬園が御殿地全体に拡張され、面積約4万5千坪のほぼ現在の植物園の形となった(地図参照)。 御薬園は御番医師の木下道円が管理していたが、芥川小野寺元風と交代した。さらに享保の拡張にともない、精子発見のイチョウのすぐ西側あたりを境として、西北側半分を芥川小野寺、東南側半分を岡田利左衛門が管理することとなった。 それぞれの屋敷には御薬種干場(乾薬場)があり、園内で生産された薬草を干して調整するために用いられていた。 岡田利左衛門の管理地内には享保7年12月(新暦1723年1月)に施薬院(養生所)が設けられ、享保20(1735)年には青木昆陽によるサツマイモ(甘藷)の試作が行われた。 御薬園は時代とともに衰退し、幕末の頃には5千百坪にまで縮小した。 しかし、明治維新により「大学病院附属御薬園」として東京府の所轄となるにあたり、ほぼ享保時代の敷地に復活された。

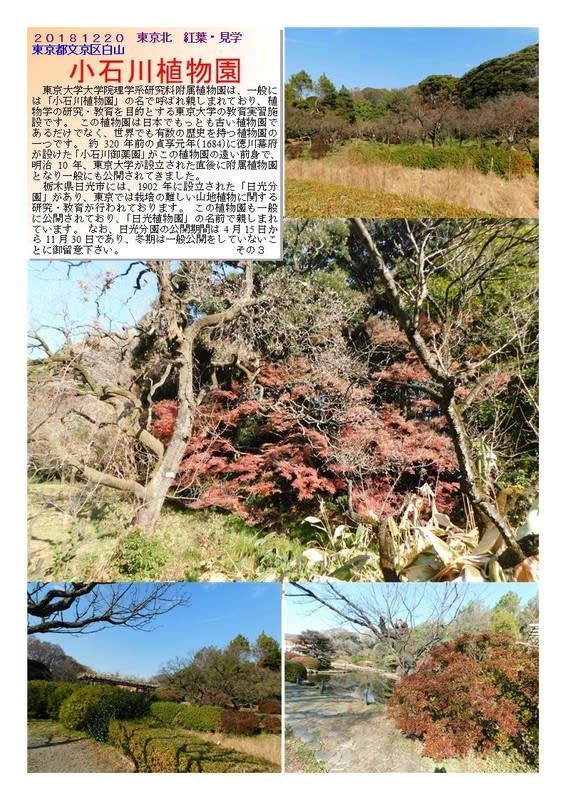

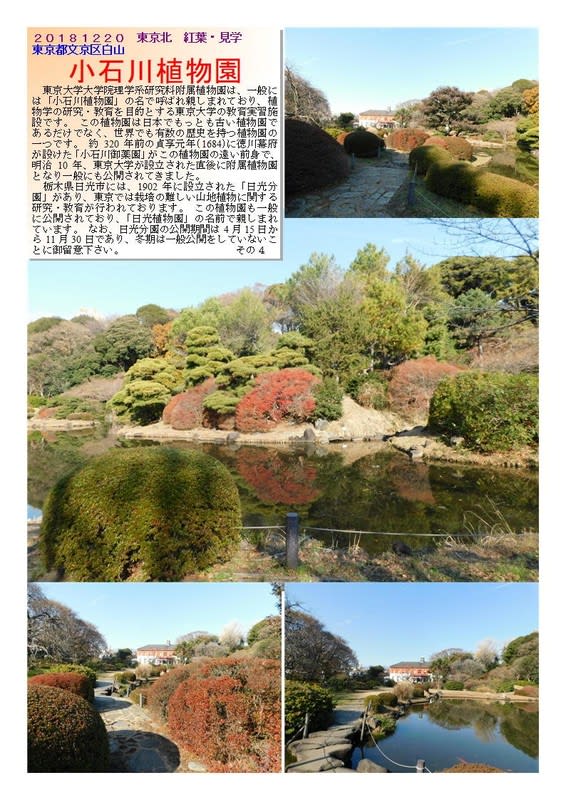

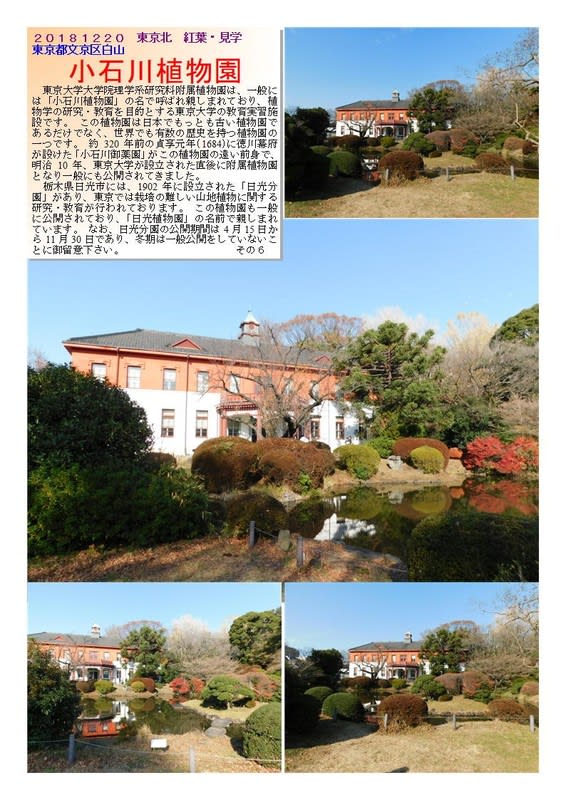

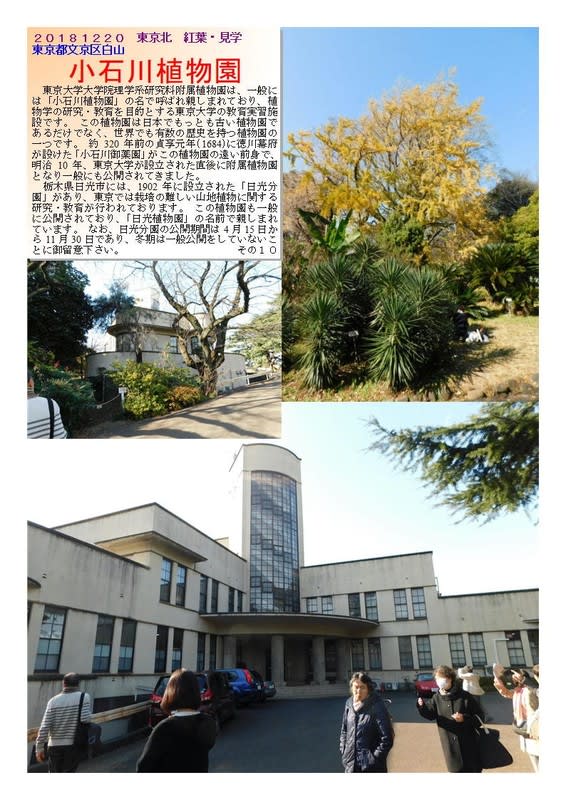

20181220 東京北 紅葉・見学

東京都文京区白山

小石川植物園

東京大学大学院理学系研究科附属植物園は、一般には「小石川植物園」の名で呼ばれ親しまれており、植物学の研究・教育を目的とする東京大学の教育実習施設です。 この植物園は日本でもっとも古い植物園であるだけでなく、世界でも有数の歴史を持つ植物園の一つです。 約320年前の貞享元年(1684)に徳川幕府が設けた「小石川御薬園」がこの植物園の遠い前身で、明治10年、東京大学が設立された直後に附属植物園となり一般にも公開されてきました。 栃木県日光市には、1902年に設立された「日光分園」があり、東京では栽培の難しい山地植物に関する研究・教育が行われております。 この植物園も一般に公開されており、「日光植物園」の名前で親しまれています。 なお、日光分園の公開期間は4月15日から11月30日であり、冬期は一般公開をしていないことに御留意下さい。

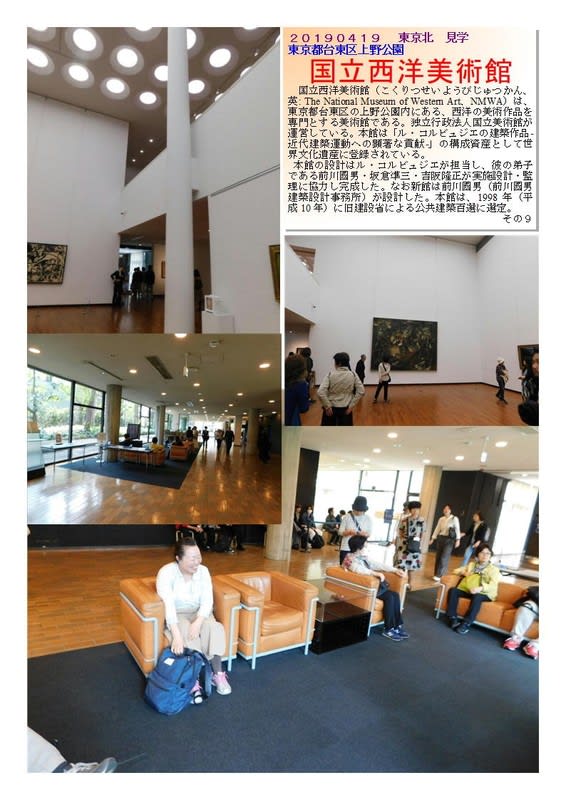

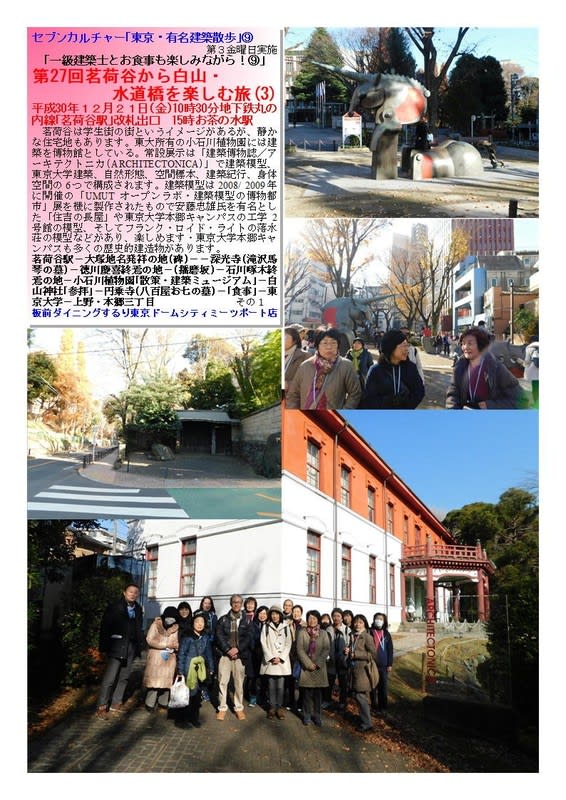

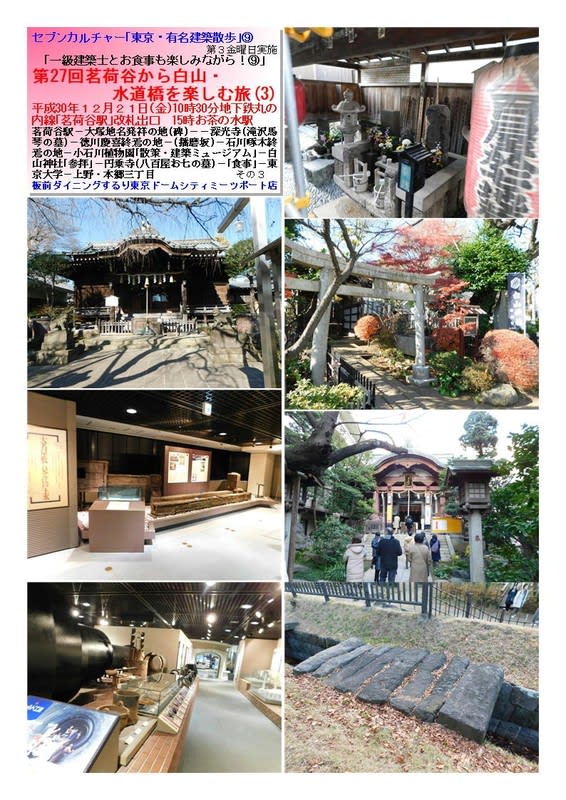

セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑨

第3金曜日実施

「一級建築士とお食事も楽しみながら!⑨」

第27回茗荷谷から白山・

水道橋を楽しむ旅(3)

平成30年12月21日(金)10時30分地下鉄丸の内線「茗荷谷駅」改札出口 15時お茶の水駅

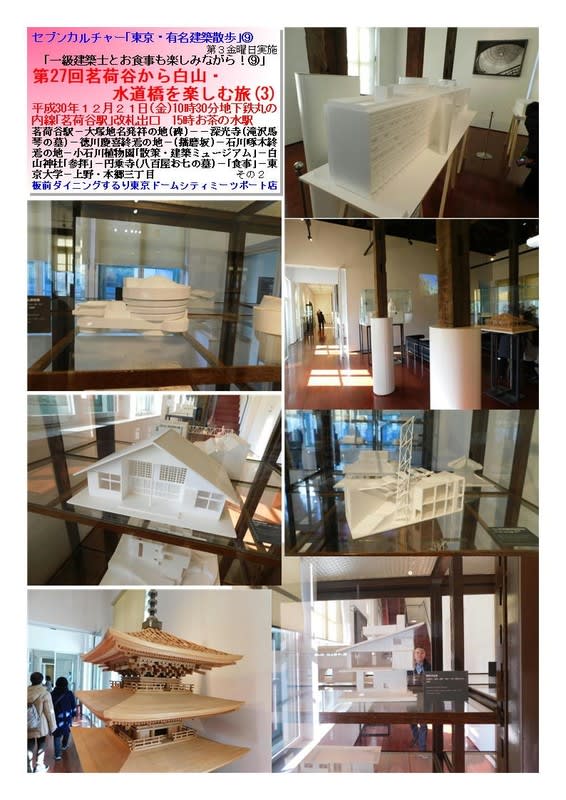

茗荷谷は学生街の街というイメージがあるが、静かな住宅地もあります。東大所有の小石川植物園には建築を博物館としている。常設展示は「建築博物誌/アーキテクトニカ(ARCHITECTONICA)」で建築模型、東京大学建築、自然形態、空間標本、建築紀行、身体空間の6つで構成されます。建築模型は2008/ 2009年に開催の「UMUTオープンラボ・建築模型の博物都市」展を機に製作されたもので安藤忠雄氏を有名とした「住吉の長屋」や東京大学本郷キャンパスの工学2号館の模型、そしてフランク・ロイド・ライトの落水荘の模型などがあり、楽しめます・東京大学本郷キャンパスも多くの歴史的建造物があります。

茗荷谷駅-大塚地名発祥の地(碑)--深光寺(滝沢馬琴の墓)-徳川慶喜終焉の地-(播磨坂)-石川啄木終焉の地-小石川植物園「散策・建築ミュージアム」-白山神社「参拝」-円乗寺(八百屋お七の墓)-「食事」-東京大学-上野・本郷三丁目 その1

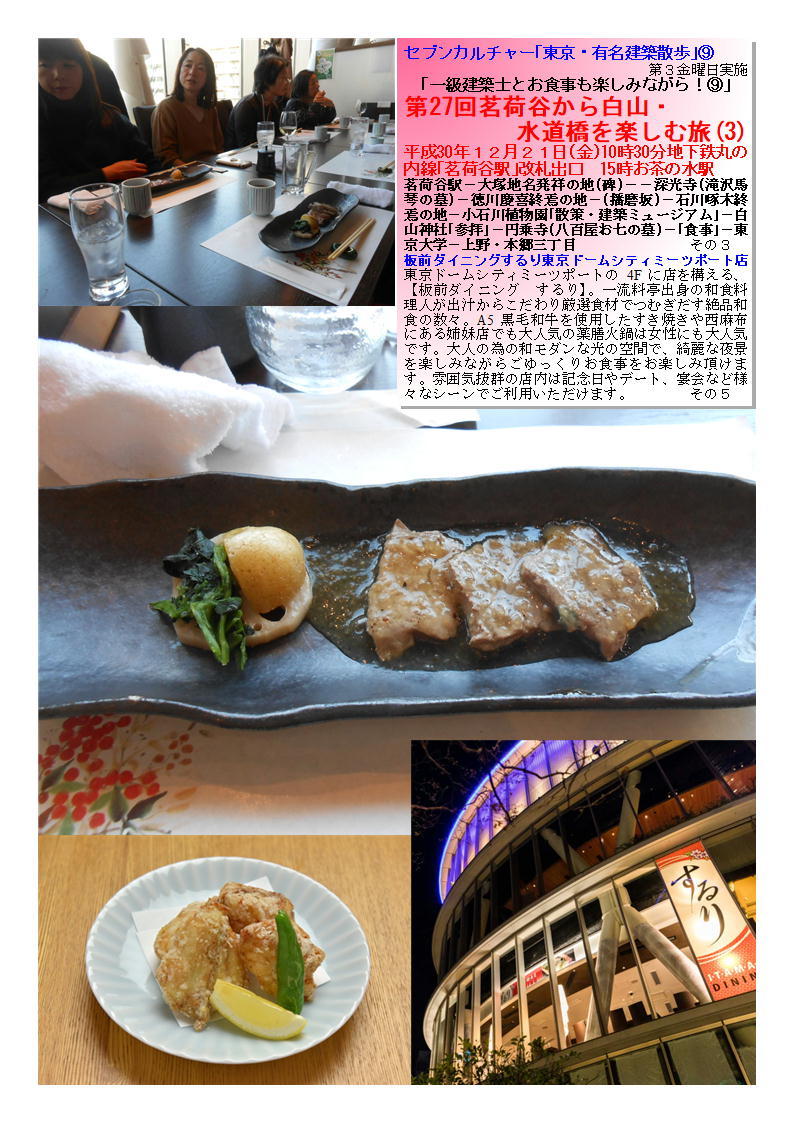

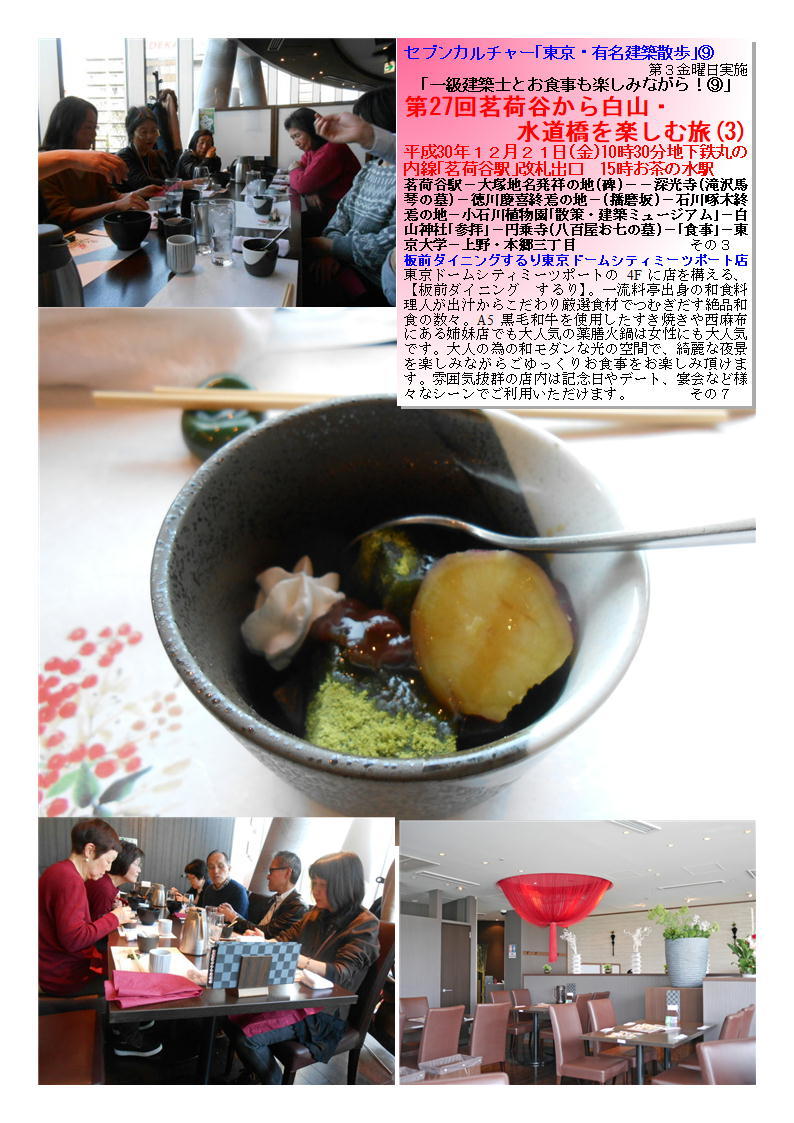

板前ダイニングするり東京ドームシティミーツポート店

第27回茗荷谷から白山・水道橋を楽しむ旅(3) セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑨

板前ダイニングするり東京ドームシティミーツポート 第27回茗荷谷から白山・水道橋を楽しむ旅(3) セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑨

2次会 佐原屋本店 第27回茗荷谷から白山・水道橋を楽しむ旅(3) セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑨ 板前ダイニングするり東京ドームシティミーツポート

セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑨

第3金曜日実施

「一級建築士とお食事も楽しみながら!⑨」

午前中2時間、午後2時間(目安)を散策・食事に当てて、のんびり散策をしてみたいと思います。昼食(ランチ)は可能な限り、魅力的な物を考え、参加者が満足できる内容の場所を探してみたいと思います。

原則、散策しながら、「建築物」を入れ込み、見学等を実施しながら、その建物・関連することを平易に説明し、移動しながら、町歩きをたのしみます。

第27回茗荷谷から白山・水道橋を楽しむ旅(3)

平成30年12月21日(金)10時30分地下鉄丸の内線「茗荷谷駅」改札出口15時本郷三丁目or上野駅

茗荷谷は学生街の街というイメージがあるが、静かな住宅地もあります。東大所有の小石川植物園には建築を博物館としている。常設展示は「建築博物誌/アーキテクトニカ(ARCHITECTONICA)」で建築模型、東京大学建築、自然形態、空間標本、建築紀行、身体空間の6つで構成されます。建築模型は2008/ 2009年に開催の「UMUTオープンラボ - 建築模型の博物都市」展を機に製作されたもので安藤忠雄氏を有名とした「住吉の長屋」や東京大学本郷キャンパスの工学2号館の模型、そしてフランク・ロイド・ライトの落水荘の模型などがあり、楽しめます・東京大学本郷キャンパスも多くの歴史的建造物があります。

茗荷谷駅-大塚地名発祥の地(碑)--深光寺(滝沢馬琴の墓)-徳川慶喜終焉の地-(播磨坂)-石川啄木終焉の地-小石川植物園「散策・建築ミュージアム」-白山神社「参拝」-円乗寺(八百屋お七の墓)-「食事」-東京大学-上野・本郷三丁目