神田明神

神田明神(かんだみょうじん)は、東京都千代田区外神田二丁目にある神社。正式名称は神田神社(かんだじんじゃ)[3]。

神田祭を行う神社として知られる。神田、日本橋(日本橋川以北)、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場・築地魚市場など108か町会の総氏神である。旧社格は府社(明治3年(1870年)まで准勅祭社)。現在は神社本庁の別表神社となっている。また旧准勅祭社の東京十社の一社である。

江戸時代、江戸城増築に伴い慶長8年に神田台へ、さらに元和2年(1616年)に現在地へ遷座した[7]。江戸総鎮守として尊崇された。神田祭は江戸三大祭りの一つである。山車は将軍上覧のために江戸城中に入ったので、「天下祭」と言われた。当時は山車が中心だったが、明治に入ると電線の普及等により山車の数は大幅に減少した。「神田囃子」は東京都の無形民俗文化財に指定されている。江戸時代初期に豪華な桃山風社殿が、天明2年(1782年)には権現造の社殿が造営されたが、1923年(大正12年)の関東大震災で焼失した。その後、1934年に当時では珍しい鉄骨鉄筋コンクリート構造で権現造を模して再建されたことから、1945年(昭和20年)の東京大空襲では、境内に焼夷弾が落ちたにもかかわらず本殿・拝殿などは焼失を免れた。

江戸時代には「神田明神」と名乗り、周辺の町名にも神田明神を冠したものが多くあった。明治に入って神社が国家の管理下に入ると、明治元年(1868年)に准勅祭社に指定された。その後、府社に列せられ、明治4年(1872年)に正式の社号が「神田神社」に改められた。1874年(明治7年)、明治天皇が行幸するにあたって、天皇が参拝する神社に逆臣である平将門が祀られているのはあるまじきこととされて、平将門が祭神から外され、代わりに少彦名命が茨城県の大洗磯前神社から勧請された。平将門神霊は境内摂社に遷されたが、太平洋戦争後の1984年(昭和59年)になって本社祭神に復帰した。現在は神社本庁の別表神社となっている。また旧准勅祭社の東京十社の一社である。

アニメ文化の発信地である秋葉原(アキバ)が近いこともあって、2010年台にラブライブ!シリーズ、シュタインズ・ゲート、「東京レイブンズ」といった作品の舞台となり、聖地巡礼を受けるようになった。2019年には「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」に認定され、認定プレートとご朱印(スタンプ)が神田明神文化交流館に設置されている[8]。

2016年より、8月10日頃の金土日の3日間「神田明神納涼祭り」を開催[9]。第2回には初日を「アニソン盆踊り」と銘打ってアニソン音頭をメインで掛ける日とし[10]、第4回には「アニソン・JPOP盆踊り(Tokyo Bon Dance Fest 2019)」として開催した[11]。

2018年12月15日、700人収容の多目的ホール「神田明神ホール」や物販、飲食スペースなどを備えた文化交流館「EDOCCO(エドッコ)」が境内に開館した[12]。

また、野村胡堂の代表作『銭形平次捕物控』の主人公・銭形平次が当神田明神下の長屋に住居を構えていたという設定から、敷地内の本殿右手横に「銭形平次の碑」がある。銭形平次は架空の人物である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

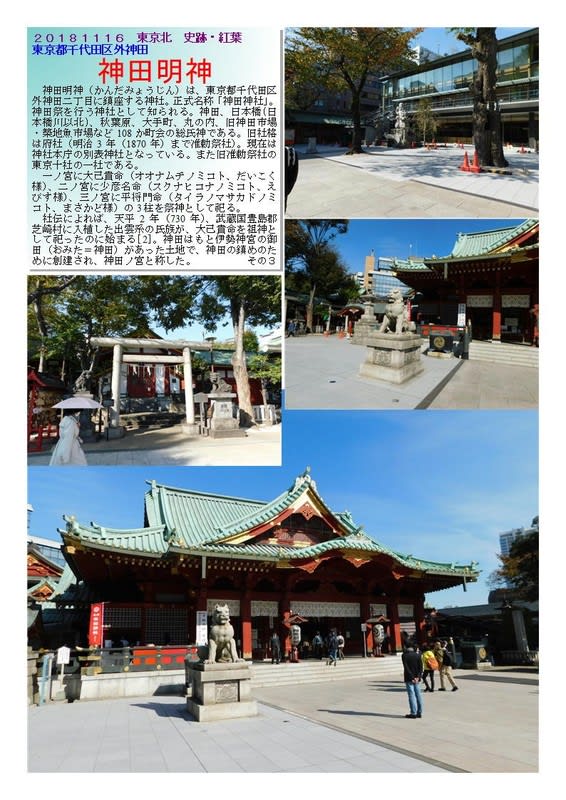

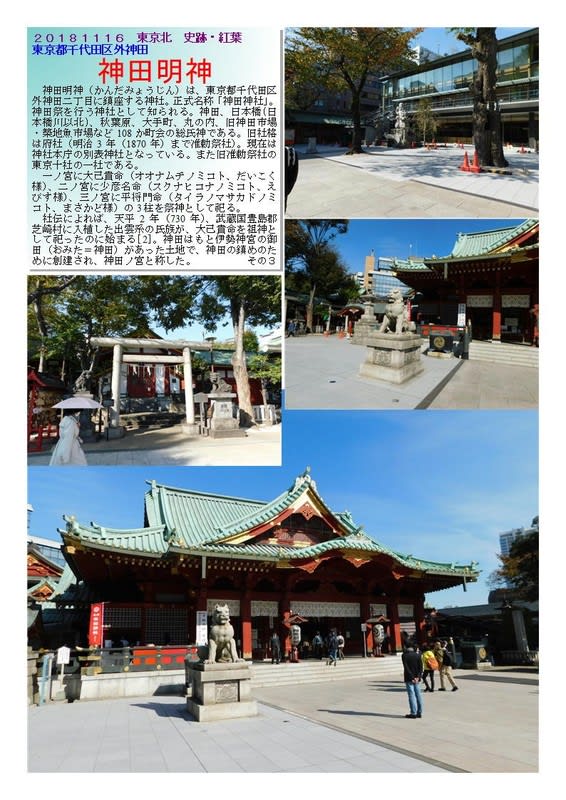

20181116 東京北 史跡・紅葉

東京都千代田区外神田

神田明神

神田明神(かんだみょうじん)は、東京都千代田区外神田二丁目に鎮座する神社。正式名称「神田神社」。神田祭を行う神社として知られる。神田、日本橋(日本橋川以北)、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場・築地魚市場など108か町会の総氏神である。旧社格は府社(明治3年(1870年)まで准勅祭社)。現在は神社本庁の別表神社となっている。また旧准勅祭社の東京十社の一社である。 一ノ宮に大己貴命(オオナムチノミコト、だいこく様)、二ノ宮に少彦名命(スクナヒコナノミコト、えびす様)、三ノ宮に平将門命(タイラノマサカドノミコト、まさかど様)の3柱を祭神として祀る。 社伝によれば、天平2年(730年)、武蔵国豊島郡芝崎村に入植した出雲系の氏族が、大己貴命を祖神として祀ったのに始まる[2]。神田はもと伊勢神宮の御田(おみた=神田)があった土地で、神田の鎮めのために創建され、神田ノ宮と称した。

20181116 東京北 塚 銭形平次の碑

東京都千代田区外神田 国学発祥の地

神田明神 小唄作詞塚

神田明神(かんだみょうじん)は、東京都千代田区外神田二丁目に鎮座する神社。正式名称「神田神社」。神田祭を行う神社として知られる。神田、日本橋(日本橋川以北)、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場・築地魚市場など108か町会の総氏神である。旧社格は府社(明治3年(1870年)まで准勅祭社)。現在は神社本庁の別表神社となっている。また旧准勅祭社の東京十社の一社である。

一ノ宮に大己貴命(オオナムチノミコト、だいこく様)、二ノ宮に少彦名命(スクナヒコナノミコト、えびす様)、三ノ宮に平将門命(タイラノマサカドノミコト、まさかど様)の3柱を祭神として祀る。

社伝によれば、天平2年(730年)、武蔵国豊島郡芝崎村に入植した出雲系の氏族が、大己貴命を祖神として祀ったのに始まる[2]。神田はもと伊勢神宮の御田(おみた=神田)があった土地で、神田の鎮めのために創建され、神田ノ宮と称した。

20180810 東京北 商店街

東京都千代田区外神田

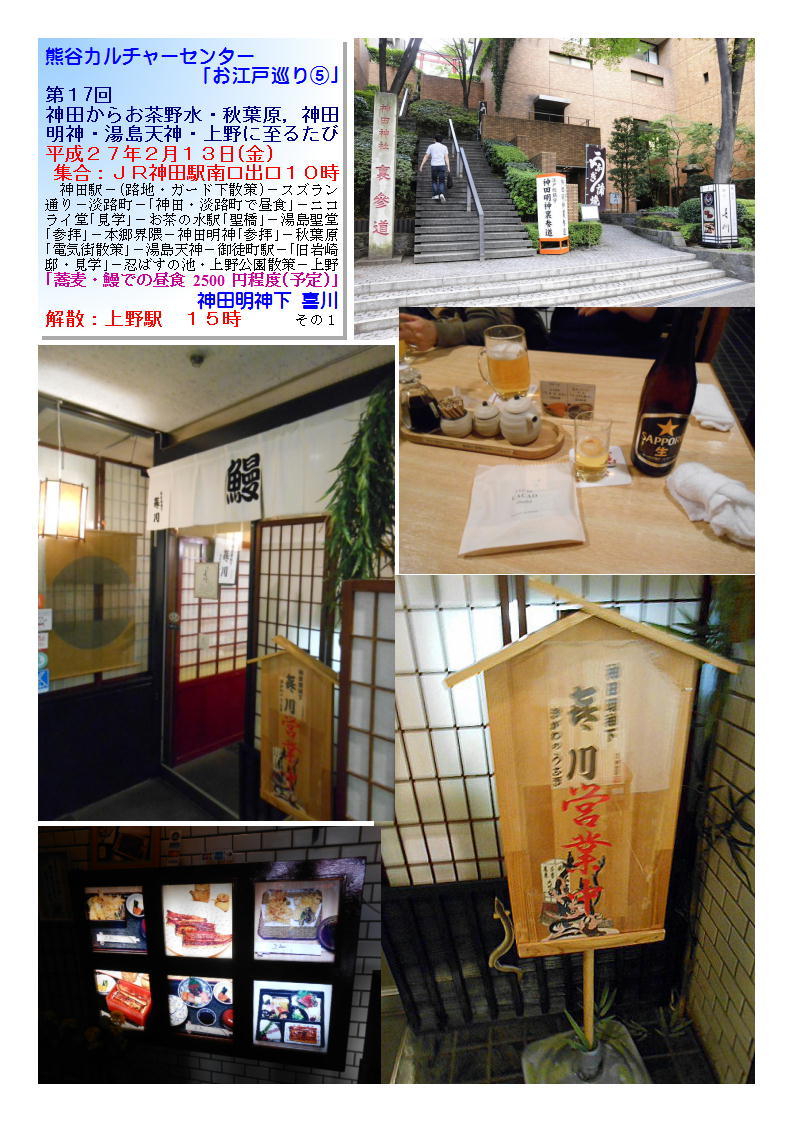

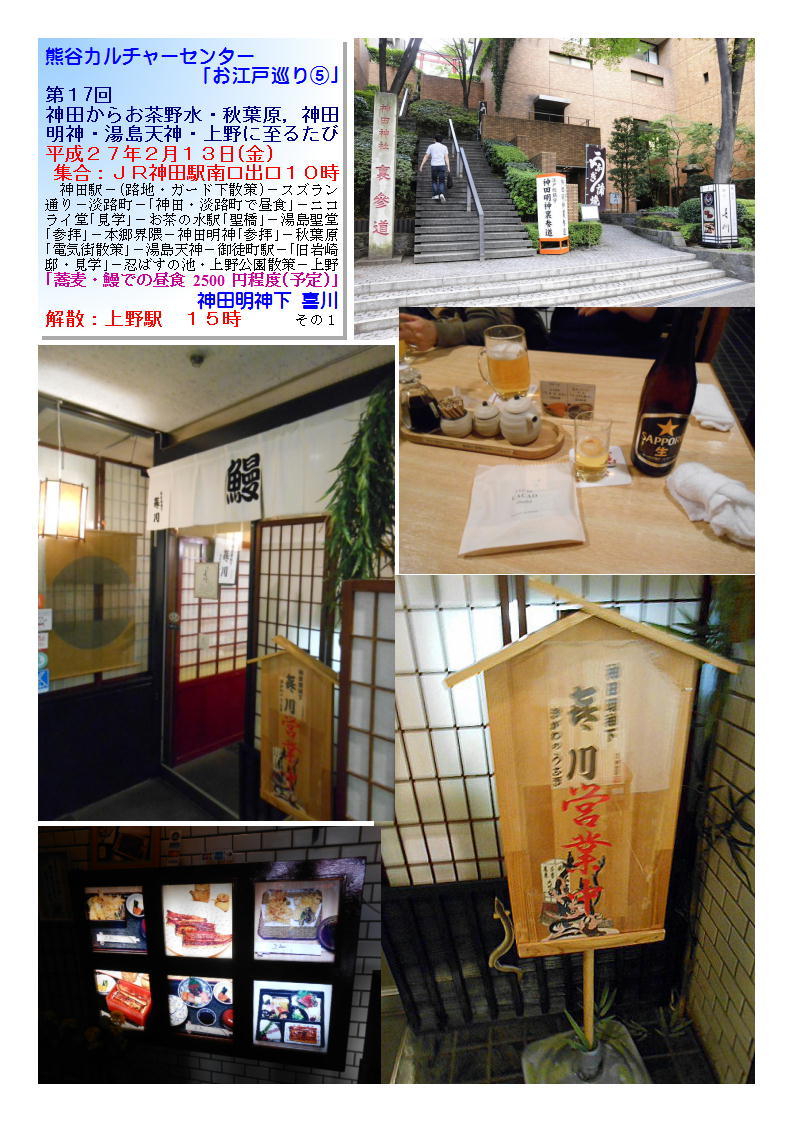

神田明神下 喜川

創業百二十余年。伝統の味、江戸の味。 神田明神の裏参道の階段を下りてすぐ横にある「神田明神下 喜川」。 明治29年(1896年)、東京有数の花街柳橋に開業し、 時代の流れとともに粋な通人の街、神田に店舗を移しました。 江戸前の味を守る鰻の名店として、地元のみならず、 多くのお客様にご愛顧いただいております。 木立に囲まれた落ち着いた雰囲気の中、 その日の朝に届いた国産鰻を、その日のうちに調理。 30分蒸したのち、伝統のタレと共に焼きを入れた自慢の鰻は、 余分な脂が落ちた、あっさりとした江戸前の蒲焼です。 「神田明神下 喜川」では、数々の鰻料理をはじめ、季節のコース料理、 お刺身、天婦羅、鍋、そのほかアラカルトもご用意しております。 皆様のお越しを心よりお待ちしております(hpより)

第17回 神田からお茶野水・秋葉原,神田明神・湯島天神・上野に至るたび

平成27年2月13日(金) 集合:JR神田駅南口出口10時

神田駅-(路地・ガード下散策)-スズラン通り-淡路町-「神田・淡路町で昼食」-ニコライ堂「見学」-お茶の水駅「聖橋」-湯島聖堂「参拝」-本郷界隈-神田明神「参拝」-秋葉原「電気街散策」-湯島天神-御徒町駅-「旧岩崎邸・見学」-忍ばすの池・上野公園散策-上野 「蕎麦・鰻での昼食2500円程度(予定)」 神田明神下 喜川 解散:上野駅 15時