私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。

何かご質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中華街は、中華街の魅力を、最近の中華街は中年おじさんの散策part2-ご覧ください。

私のもう一つの趣味、山登り(過去の記録をまとめています)。山好きおじさんの部屋 もご覧ください

名主の滝公園

江戸時代の安政年間(1854~1860)に王子村の名主「畑野孫八」が自邸に開いたのが始まりで、“名主の滝”の名前の由来もここから来ました。庭園として整備されたのは、明治の中頃で、垣内徳三郎という人の所有になってからでした。昭和13年には、株式会社精養軒が買収し、食堂やプールなどが作られ公開され続けてきましたが、昭和20年4月の空襲により焼失し、ようやく東京都によって再公開されるようになったのは昭和35年11月でした。

武蔵野台地の突端である王子近辺には滝が多く、かつて「王子七滝」と呼ばれる7つの滝がありました。このうち「名主の滝」だけが現存する唯一の滝となっています。「名主の滝」は、都内でも有数の8メートルの落差を有する男滝(おだき)を中心とする女滝(めだき)・独鈷の滝(どっこのたき)・湧玉の滝(ゆうぎょくのたき)の4つの滝からなります。

名主の滝公園は、これらの滝とケヤキ・エノキ・シイ、そして100本余りのヤマモミジが植えられた斜面を巧みに利用して自然の風景を取り入れた回遊式庭園です。

※現在は男滝のみ稼働しております。

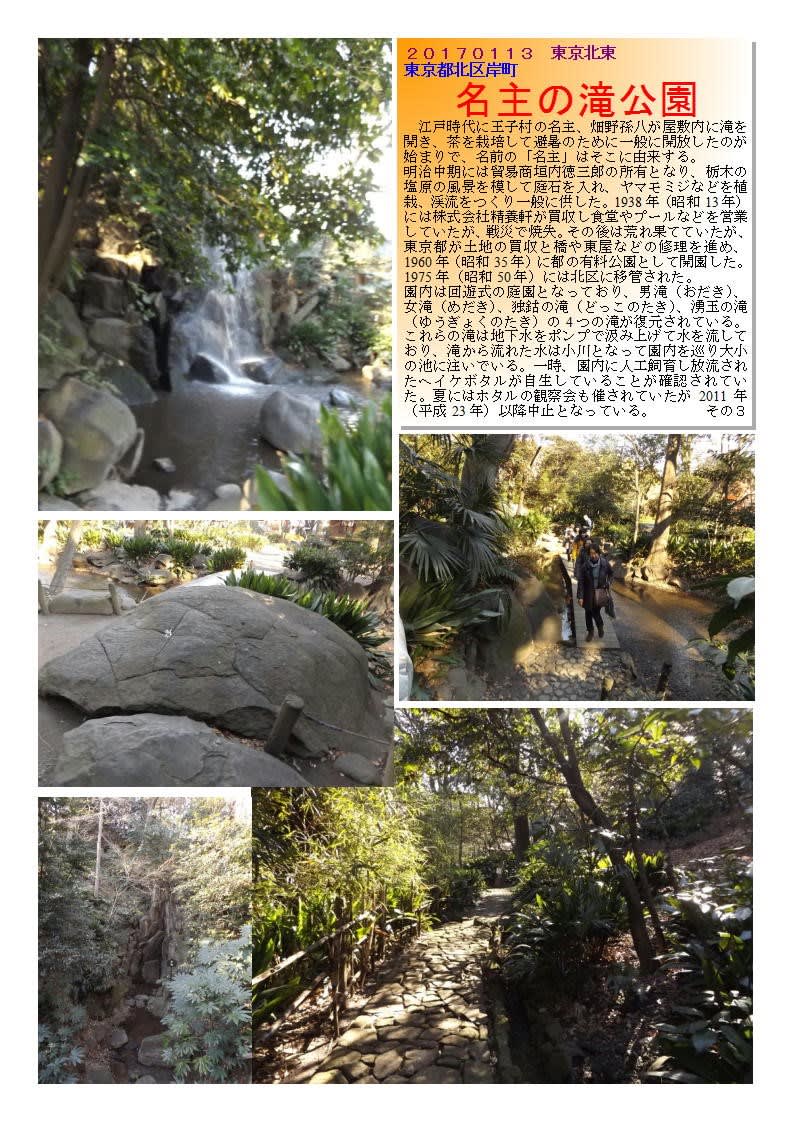

20170113 東京北東

東京都北区岸町

名主の滝公園

江戸時代に王子村の名主、畑野孫八が屋敷内に滝を開き、茶を栽培して避暑のために一般に開放したのが始まりで、名前の「名主」はそこに由来する。

明治中期には貿易商垣内徳三郎の所有となり、栃木の塩原の風景を模して庭石を入れ、ヤマモミジなどを植栽、渓流をつくり一般に供した。1938年(昭和13年)には株式会社精養軒が買収し食堂やプールなどを営業していたが、戦災で焼失。その後は荒れ果てていたが、東京都が土地の買収と橋や東屋などの修理を進め、1960年(昭和35年)に都の有料公園として開園した。1975年(昭和50年)には北区に移管された。

園内は回遊式の庭園となっており、男滝(おだき)、女滝(めだき)、独鈷の滝(どっこのたき)、湧玉の滝(ゆうぎょくのたき)の4つの滝が復元されている。これらの滝は地下水をポンプで汲み上げて水を流しており、滝から流れた水は小川となって園内を巡り大小の池に注いでいる。一時、園内に人工飼育し放流されたヘイケボタルが自生していることが確認されていた。夏にはホタルの観察会も催されていたが2011年(平成23年)以降中止となっている。

昼食はレトロな「半平」

ratuko00.exblog.jp

20161118 東京北 紅葉

東京都北区岸町

名主の滝公園

名主の滝公園(なぬしのたきこうえん)は、東京都北区岸町一丁目にある区立公園。

江戸時代に王子村の名主、畑野孫八が屋敷内に滝を開き、茶を栽培して避暑のために一般に開放したのが始まりで、名前の「名主」はそこに由来する。

明治中期には貿易商垣内徳三郎の所有となり、栃木の塩原の風景を模して庭石を入れ、ヤマモミジなどを植栽、渓流をつくり一般に供した。1938年(昭和13年)には株式会社精養軒が買収し食堂やプールなどを営業していたが、戦災で焼失。その後は荒れ果てていたが、東京都が土地の買収と橋や東屋などの修理を進め、1960年(昭和35年)に都の有料公園として開園した。1975年(昭和50年)には北区に移管された

第1回ディープな街、赤羽を散策後は、庶民の味方の路地の店「若大将」⑩ 東京散策(路地歩き)夕刻からのお誘い④

ratuko00.exblog.jp

-

最近気に入っている王子のフランス料理店「FURUKAWAYA」でサービスランチコース。

...王子方面の散策。ランチとして利用させてもらった。しかし、参加者は10名。以前のように貸しきりにはならないようである。今日は、インターネットを利用しての申し込み。乾杯ドリンクをサービスしてもらう。グレードもワンランクアップしてみた。 ①乾杯ド...中年夫婦の外食 2017/01/26 06:18:00ratuko00.exblog.jp -

まるよし(ワインのみ) 第7回ディープな街、赤羽を散策後は、庶民の味方の路地の店

...王子駅から上野駅まで,庭を巡るたび。セブンカルチャー「建築散策と東京散策」① ...赤羽での散策。シックで落ち着いた店内・カフェ ランドスケープ 2500円イタリアンコース...王子で「展望ラン...中年夫婦の外食 2017/01/23 05:09:00ratuko00.exblog.jp

20160526 東京北東 史跡・新緑

東京都北区岸町

名主の滝公園

江戸時代に王子村の名主、畑野孫八が屋敷内に滝を開き、茶を栽培して避暑のために一般に開放したのが始まりで、名前の「名主」はそこに由来する。

明治中期には貿易商垣内徳三郎の所有となり、栃木の塩原の風景を模して庭石を入れ、ヤマモミジなどを植栽、渓流をつくり一般に供した。1938年(昭和13年)には株式会社精養軒が買収し食堂やプールなどを営業していたが、戦災で焼失。その後は荒れ果てていたが、東京都が土地の買収と橋や東屋などの修理を進め、1960年(昭和35年)に都の有料公園として開園した。1975年(昭和50年)には北区に移管された。

園内は回遊式の庭園となっており、男滝(おだき)、女滝(めだき)、独鈷の滝(どっこのたき)、湧玉の滝(ゆうぎょくのたき)の4つの滝が復元されている。これらの滝は地下水をポンプで汲み上げて水を流しており、滝から流れた水は小川となって園内を巡り大小の池に注いでいる。一時、園内に人工飼育し放流されたヘイケボタルが自生していることが確認されていた。夏にはホタルの観察会も催されていたが2011年(平成23年)以降中止となっている。

20160112 東京北東

東京都北区岸町

名主の滝公園

名主の滝公園(なぬしのたきこうえん)は、東京都北区岸町一丁目にある区立公園。

江戸時代に王子村の名主、畑野孫八が屋敷内に滝を開き、茶を栽培して避暑のために一般に開放したのが始まりで、名前の「名主」はそこに由来する。

明治中期には貿易商垣内徳三郎の所有となり、栃木の塩原の風景を模して庭石を入れ、ヤマモミジなどを植栽、渓流をつくり一般に供した。1938年(昭和13年)には株式会社精養軒が買収し食堂やプールなどを営業していたが、戦災で焼失。その後は荒れ果てていたが、東京都が土地の買収と橋や東屋などの修理を進め、1960年(昭和35年)に都の有料公園として開園した。1975年(昭和50年)には北区に移管された

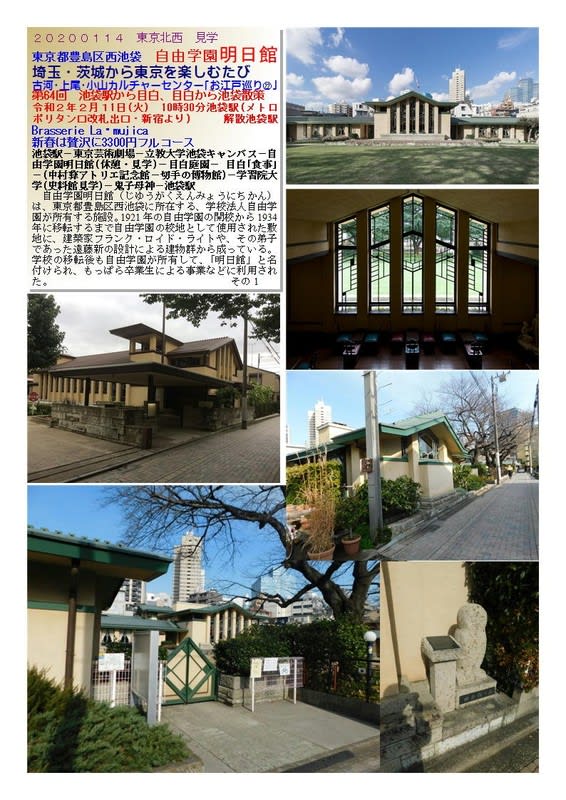

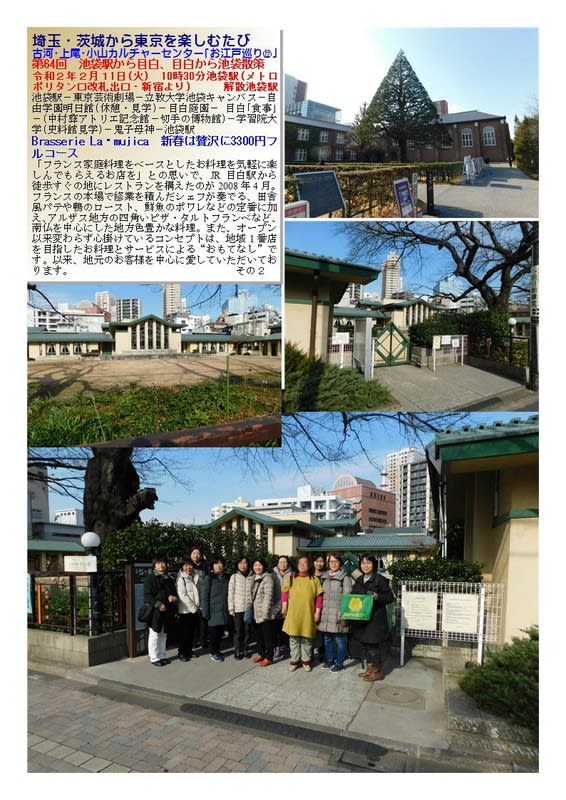

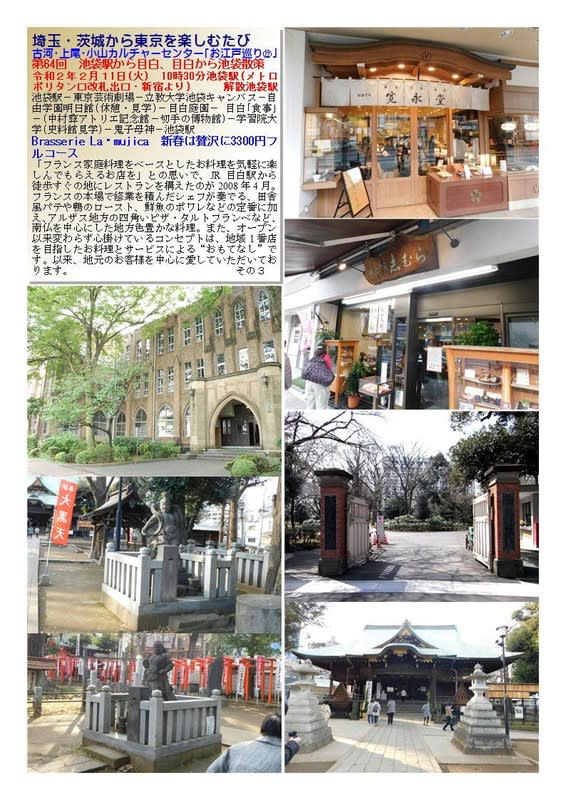

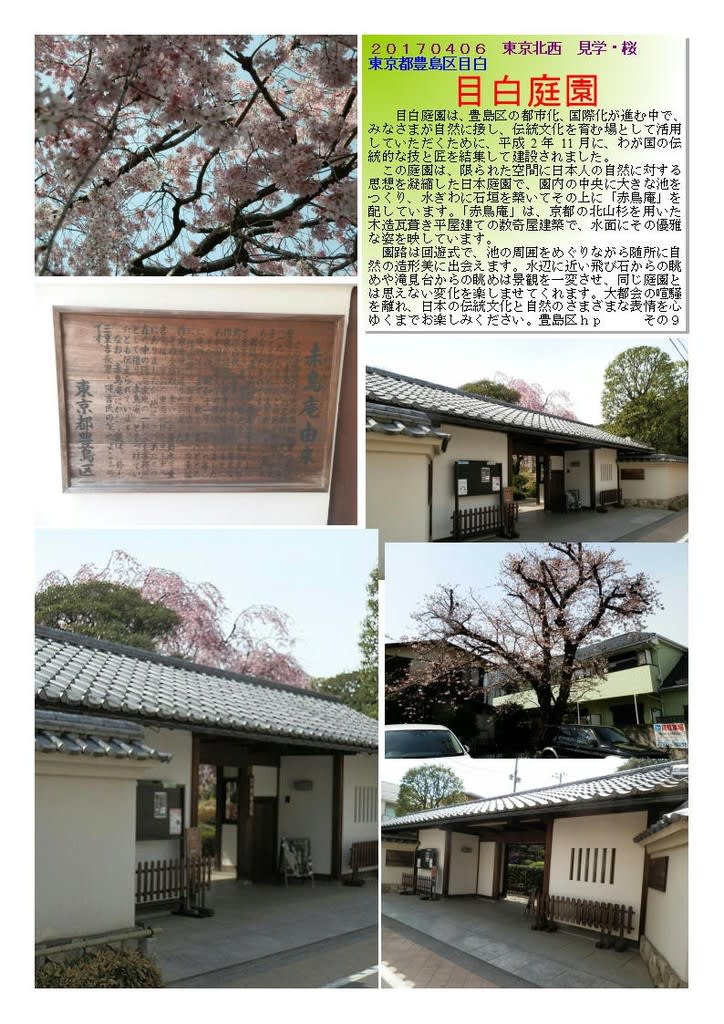

施設案内東京-354 「豊島区お散歩マップ」 目白・西池袋コース 歴史的建造物を巡る

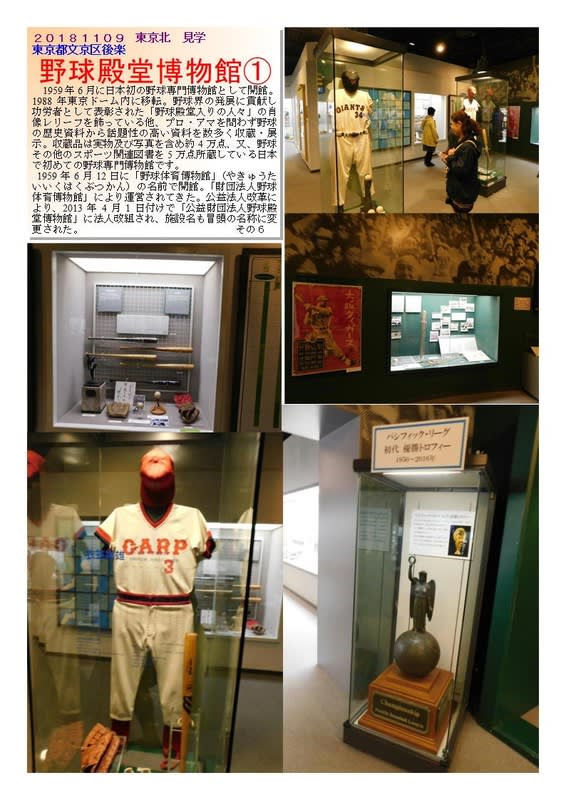

施設案内東京-353 野球殿堂博物館

施設案内東京-352 龍閑橋親柱

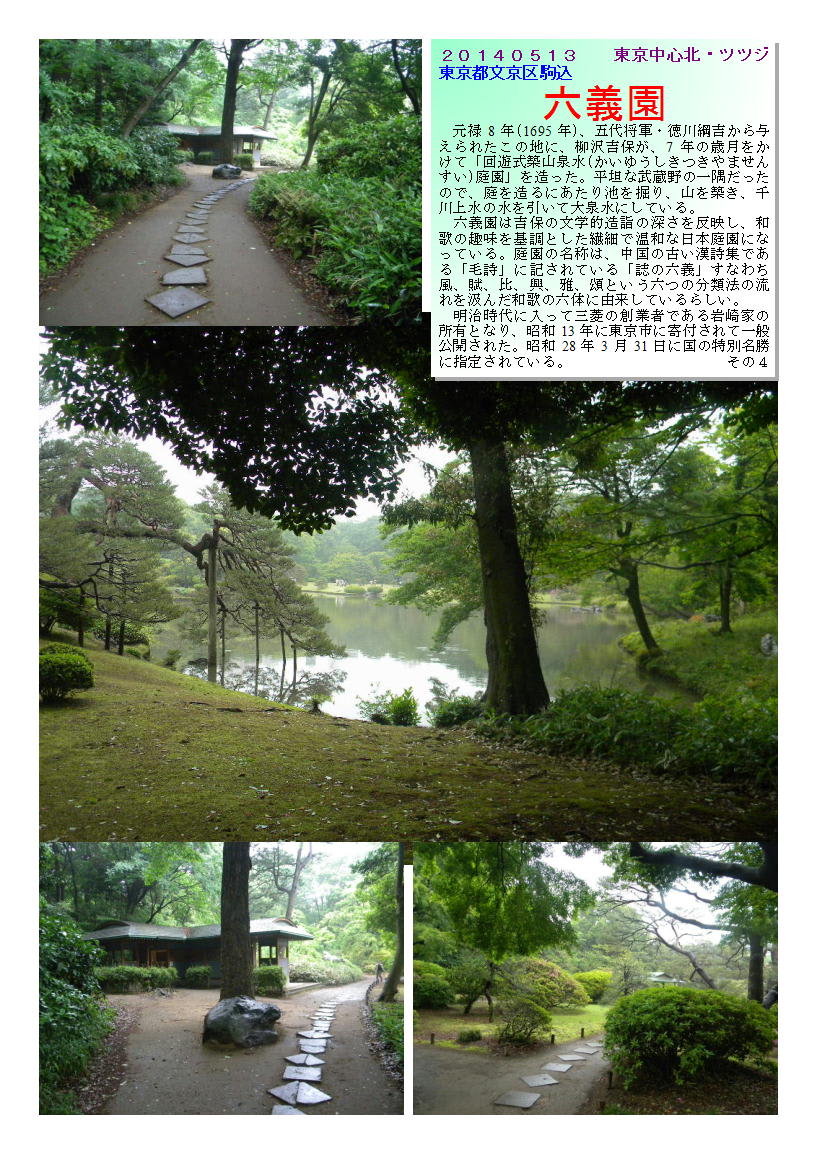

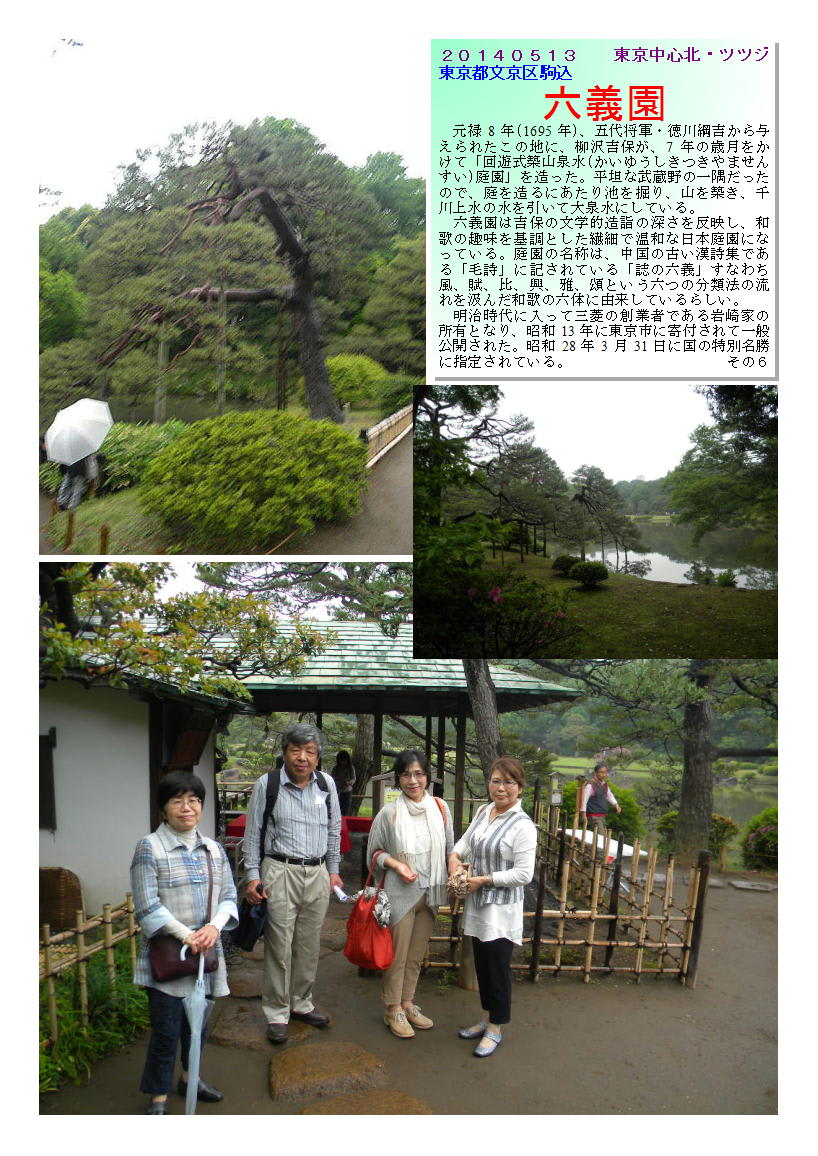

施設案内東京-351 六義園

「施設案内東京 301~350」

施設案内東京-350 「豆の専門店」

「施設案内東京 251~300」

施設案内東京-300 思い出横町

「施設案内東京 201~250」

案内東京-250 大勝庵 玉電と郷土の歴史館

「施設案内東京 151~200」

施設案内東京-200 龍子記念館

「施設案内東京 101~150」

施設案内東京-150 深川七福神

「東京施設案内 51~100」

施設案内東京-100 明治大学発祥の地

「東京施設案内 0~50」

施設案内東京-50 丸石ビルディング

案内東京-250 大勝庵 玉電と郷土の歴史館

「施設案内東京 151~200」

施設案内東京-200 龍子記念館

「施設案内東京 101~150」

施設案内東京-150 深川七福神

「東京施設案内 51~100」

施設案内東京-100 明治大学発祥の地

「東京施設案内 0~50」