今年も皆さんの熱演を聴かせて頂き幸せだった。

殊に同じ曲を二つの団体が演奏し、一方は子供の夢のような音楽、他方はキリッと引き締まった表現だったのは興味深かった。

今日演奏された曲の中には、優れたアレンジのものもあれば、効果の薄いアレンジもあった。

生徒が手掛けたものもあるのだろうか。それならまずそのことを称えよう。

その上での話だが…

同じ曲でも、同じ音しか使っていなくても、如実に演奏効果が変わり、演奏する喜びさえ沸き上がるのが、アレンジ。

一般的にアンサンブル作品に限って言えば、マンドリン・ギターの専門家による作・編曲作品よりも、第一級の作曲家によるものの方が優れた曲が多いように思えるのは、なぜだろう…

楽器が何であれ、根本的に重要なのは、作・編曲のセンスだからだろうか。

皆さんも、より優れた作品に取り組むことで、たくさん学び、感動し、人生が豊かになることだろう。

音楽やスポーツは、いつもこれが最後、次が無いからこそ感動的。けれど失敗するな、自分たちで編曲するな、と言うつもりはない。

むしろ失敗を恐れず、前例の無いこと・既成概念を打ち破ることにチャレンジし、失敗を次にどう改善するか、という姿に価値があるのだから。

そんな「持続的なときめき」を体験して欲しい。

(静岡県高等学校文化連盟「第20回演奏会:ギター・マンドリン部門」で私が述べた講評/掛川市生涯学習センター)![]()

![]()

最新の画像[もっと見る]

-

アルトフルートのための"The Salutation" 再演

8年前

アルトフルートのための"The Salutation" 再演

8年前

-

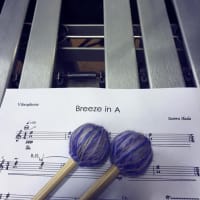

《Breeze in A》の指揮/YouTube

10年前

《Breeze in A》の指揮/YouTube

10年前

-

島村楽器ピアノフェスティバル語録(第8回~第10回)

13年前

島村楽器ピアノフェスティバル語録(第8回~第10回)

13年前

-

アルトサックスとピアノのための《詩篇》初演予定

13年前

アルトサックスとピアノのための《詩篇》初演予定

13年前

-

ユーロミュージックから「ショパンのノクターン」楽譜出版

14年前

ユーロミュージックから「ショパンのノクターン」楽譜出版

14年前

-

6手のための「ショパンのノクターン」編曲/初演予定

14年前

6手のための「ショパンのノクターン」編曲/初演予定

14年前

-

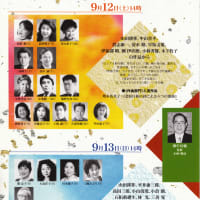

バリトン歌曲《月》再演/奏楽堂

15年前

バリトン歌曲《月》再演/奏楽堂

15年前

-

初見課題曲

17年前

初見課題曲

17年前

-

ウィンドオーケストラ作品の委嘱

19年前

ウィンドオーケストラ作品の委嘱

19年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます