今回も私事多しでお許しください。

我が家だけの家宝?となっている日蓮さんの軸がボロボロになっていますので、廣悦堂さんに仕立て直しをお願いいたしました。

修復にかなりご苦労されたとのことです。

しかし、お安くやっていただきました。

昭和14年に模写された日蓮さんの姿です。

お姿をお経で表しています。

先代は功徳を積む方で、熱心な仏信徒のようでした。それにまつわる話です。

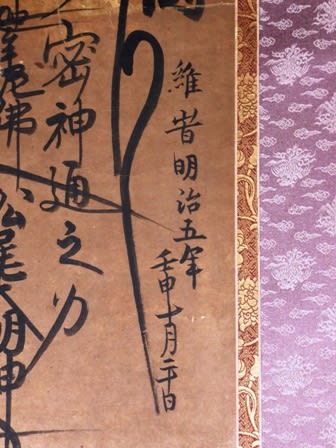

そして、この曼荼羅は、慶応3年(1867年)の記されています。

実に今から147年前のもので、先代の「市右衛門」との書かれています。

幕末から明治 初期の武士(幕臣)、勝海舟が( 1823~1899)の時代です。

へぇ~ なんでこんなものが我が家にあるの?です。

つぎに、明治5年と記されています。

142年前のものです。

ちょうど、比田井天来先生がお生まれになった年です。

みなさまご存知の比田井天来先生は、1872年(明治5年1月23日) - 1939年1月4日) 長野県出身の書道家で、近代書道家の父と言われています。

意外と存じ上げないのが、奥様である比田井 小琴(ひだい しょうきん)先生は1885年(明治18年) -1948年(昭和23年5月3日)です。

私の生まれた年に奥様はお亡くなりになたのです。

1900年、15歳で書道を志してかなを学び、翌年に天来先生と結婚した後は法帖の臨書に努めたとのことです。という事は16歳でご結婚されたのでしょう。

お若いご結婚だったんですね。

巡り合いと言うのか、縁と言うのでしょうか、不思議なものです。

もう一幅は明治15年と記されています。

桑原翠邦先生は明治39年(1906年)9月20日に北海道帯広にお生まれになりました。

いずれも明治時代です。

桑原翠邦先生においては、みなさまご存知のとおりです。

明治22年の話をさせてください。

この年は、4つの村および飛地が合併して武蔵野村となった年でもあります。

人口3,000人。

この年、甲武鉄道(現在のJR中央線)が開通し、境停車場(現在の武蔵境駅)が誕生いたしました。

新宿・中野・武蔵境・国分寺・立川の停車場だけです。

甲武鉄道とは、甲州と武州をつなぐ鉄道のことです。

余談ですが、武蔵境の地名も、武蔵の国と相模の国の境にあったので、その地名がついたようです。

事実、旧家の表札に神奈川県武蔵野村と書かれたものがあったのを記憶しています。

ここで言いたいのは、年号との関わりです。

我が家では慶応3年以前からの記録がありますが、私の知っている年号との関わりは明治からです。

祖父母が明治生まれでした。

父母は大正生まれです。

私たちや子供たちは昭和生まれです。

今は平成26年です。

平成生まれの方々も立派な成人になっております。

慶応の時代(今から約150年前)

勝海舟や坂本龍馬などが活躍した時代です。

坂本龍馬だったかな?黒船時代です「日本は限りなく明るく、明日への希望に満ち、そして……」との言があります。

あまり現在の状況は言いたくありませんが、個人的には来年の平成27年こそ、明るく、明日への希望に満ちた年になって欲しいと思っています。

雑談ぽくなりました。

お許しを!

(萬 鶴)