6月も下旬になりました。

今日も東京地方は雨が降っています。

水滴の写真を撮りましたので、ご紹介いたします。

少し筆を休めてご覧になっていただければ幸いです。

何も変哲もない草花や葉っぱでも、水滴があるだけで絵になりますね。

何故でしょうか?

この水滴が次の動きを予測させるからでしょうか?

まんまるの不思議さもあります。

ついでに、プランターで育てているキュウリもご紹介いたします。

可愛いでしょ。

あと4~5日すれば収穫できます。

雨の日に、ビニール傘をさしてパチリしました。

気持ちが安らぐ画像かも知れません。

自作の蚊取り線香立て(外用)です。

家用もすでに活用していますよ。

梅雨明けはいつになるのでしょうか?

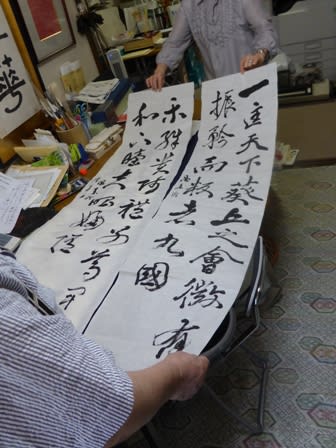

書道の紙もかなり湿り気を含んでいます。

この湿り気を利用するのも良いのでしょうね。

(萬 鶴)