久しぶりに吉野大巨先生のところへお稽古に...。

丁度その場で、話のタネにと

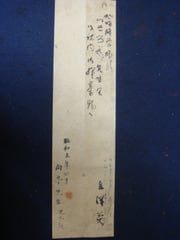

吉野先生が新たに軸装をし直して求められた

川谷尚亭先生の掛け軸が開封されました。

(相当高額?な買い物のようでした...というのも、

一緒に入っていた請求書はただちに奥様に...)

丁度その場で、話のタネにと

吉野先生が新たに軸装をし直して求められた

川谷尚亭先生の掛け軸が開封されました。

(相当高額?な買い物のようでした...というのも、

一緒に入っていた請求書はただちに奥様に...)

もともと廣田岳洋先生が所有されていたもので

廣田先生の添え書きが...

昭和5年、廣田先生が旭川師範学校の修学旅行で大阪に行った時

その当時大阪にお住まいだった川谷尚亭先生を訪問。

その時45歳だった川谷先生が眼前で揮毫してくださったものだそうです。

「倚樹或聴流水韵、看書時坐古松陰」

だそうです。

樹によりかかり、あるときは流水のひびきに耳を傾け、

書を熟視するときは、古い松の陰にすわる、というような意味でしょうか?

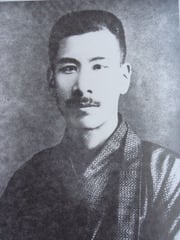

川谷尚亭先生(明治19年~昭和8年)のお姿

(「川谷尚亭作品集」平成15年2月より)

川谷先生は明治19年(1886年)3月1日に高知県安芸郡川北村に生まれました。

川谷先生の25歳のころは一日で五合の墨を使われたそうです。

確か、もともと左利きだったのを、書は右で書くものと矯正された、と以前、吉野先生から

お聞きしたように思います。(違ったら教えてください。)

このころ、日下部鳴鶴先生からも注目されていたようです。

比田井天来先生が大正3年(1914年)に土佐に来遊された時、その人と才を認められ、

そののち日下部鳴鶴、丹羽海鶴、比田井天来、松田南溟先生などの大家から指導を受けられ

大正10年(1921年)には南画の研究も始められました。

昭和6年(1931年)慢性気管支カタルを発症...

昭和8年(1933年)1月29日大阪市東区味原町に48歳の若さで逝去されました。

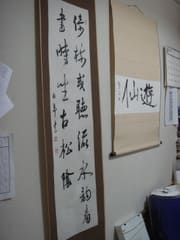

川谷尚亭先生の作品は、しばらく「墨華」の月例競書の半切課題に

取り上げられていたため、吉野先生にいただいた「川谷尚亭作品集」を片手に

私も何度も何度も練習いたしました...。

いまだに、あの華麗な力強さには到底近づくことはできません。

看る者を引きつける独特の洗練の美は見あきることがありません。

皆さんもぜひ吉野先生のおけいこ場で実物をご覧になってください。

(水分(アルコール)不足?のため...真面目モードが治らない東鶴がお送りいたしました。)

いやぁ~、気が付きませんでした!

東鶴さんの後に私が入りましたが、正式には今年最後(あと一回あったかな?)のお稽古日でしたので、多くの方々がいらっしゃいっていました。

東鶴さんの書かれた半切で、先生は唸っていましたね。

“暴れる筆を使いこなすのも面白い!”

私にはよく分からない表現ですが、東鶴さんは普段から暴れる部下を使いこなしているから、できるのでしょうか?

私も暴れる一人で、使いこなされているのでしょう。

我が家に帰っても同じで、お釈迦さ(女房)の手のひらで動き回っている孫悟空(私)のようです。

追伸:神楽坂へ行って見たい!

今度ぜひお稽古の時、川谷尚亭先生の軸を見てください。

あばれる筆は、確かにじゃじゃ馬のようです。

「きくや」で作っている「超妙雙暢」の大です。

名前からしてとっつきにくそうですよね。

神楽坂はちなみにお小遣いをたっぷり用意!

「味扇」というお店です。

ネットで検索してみてください。

ちなみに我が家のそばの「味仙」は、おじさん

おばさんはまだ住んでいますが、廃業しました。

あらためて写真に見入ってしまいました。

白い部分が 作品をよりいっそうひきたてているというのか・・・

実物を見ると作品集では感じられないものが伝わってきました。

確かに白い部分が生きていますよね。

白い・黒い、広い・狭い、太い・細い....。

吉野先生に入門したての頃、反対の言葉を集めるよう言われたことを思い出します。

ウィスキー・チェイサー、酒・ビール、

赤ワイン・白ワイン....

しつこいのでもうやめにします。