2015年 10月 11日 (日曜日) 福岡県糟屋郡久山町久山採石場跡地で開催された福岡フロンティアトレーナーズクラブアジリティー競技会に私とハリーのペアーで出走しましたが、今回は?成績がぱっとしませんでした。

(久山町久山採石場跡地の岩壁)

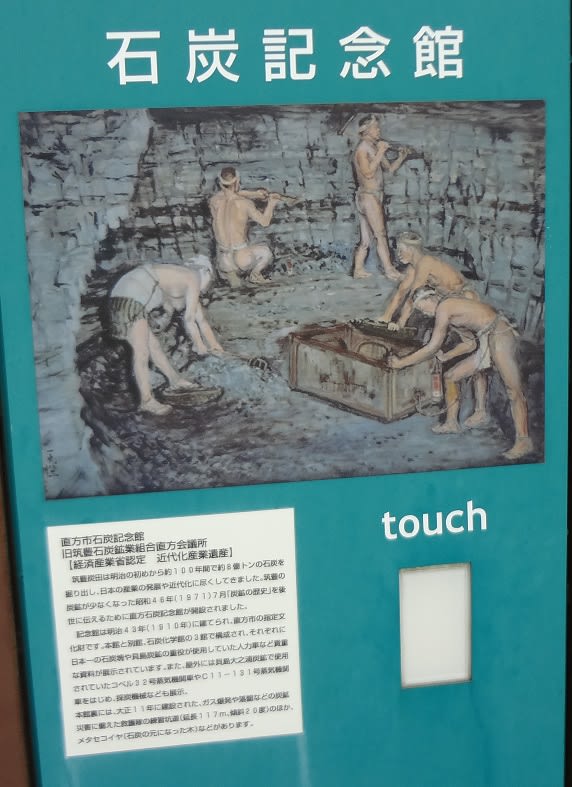

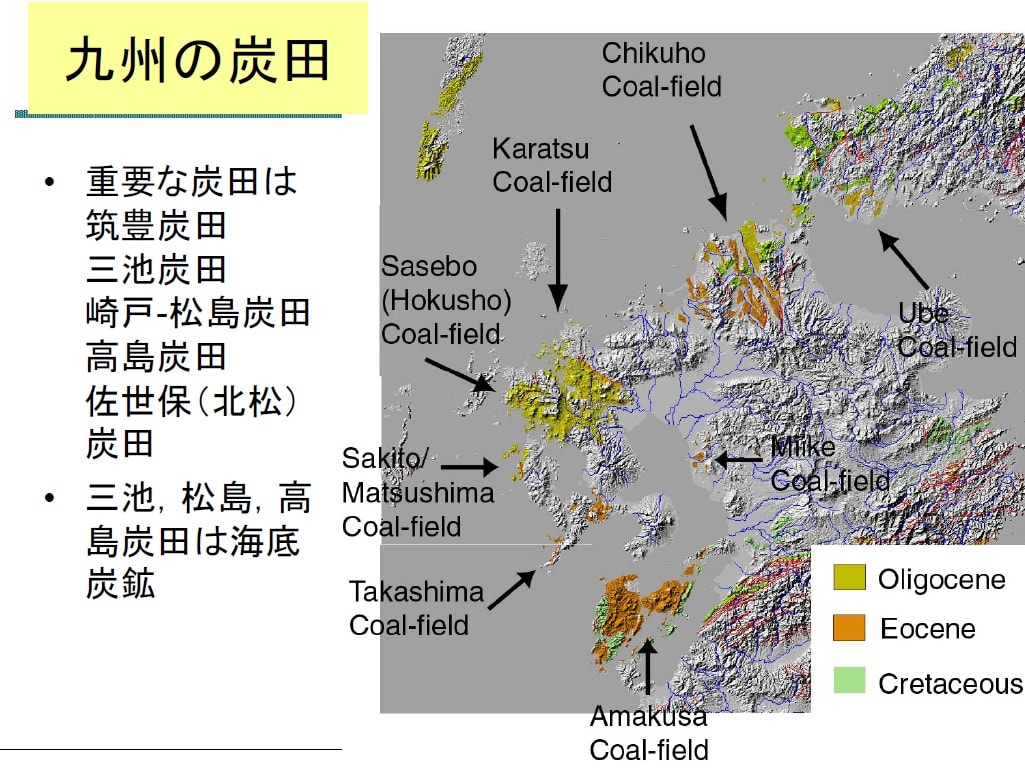

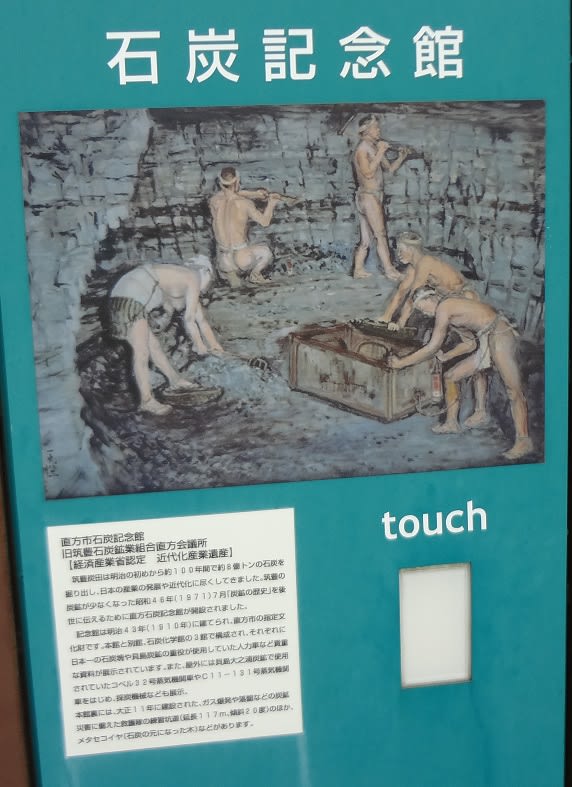

日曜日の夜は旅籠屋北九州店に家族で一泊し、翌12日(今日)月曜日は、明治の初めから昭和51年までの約100年間に約8億トンの石炭を産出し、日本の産業発展と近代化に貢献してきた筑豊炭田地域を観光しました。

「筑豊」の一角直方市には、かつて「筑豊石炭鉱業組合直方会議所」であった直方市石炭記念館が、また、飯塚市には、NHK朝の連続テレビ小説「花子とアン」の劇中に登場する石炭王「嘉納伝助」のモデルとなった伊藤伝右衛門の旧邸宅などがあります。

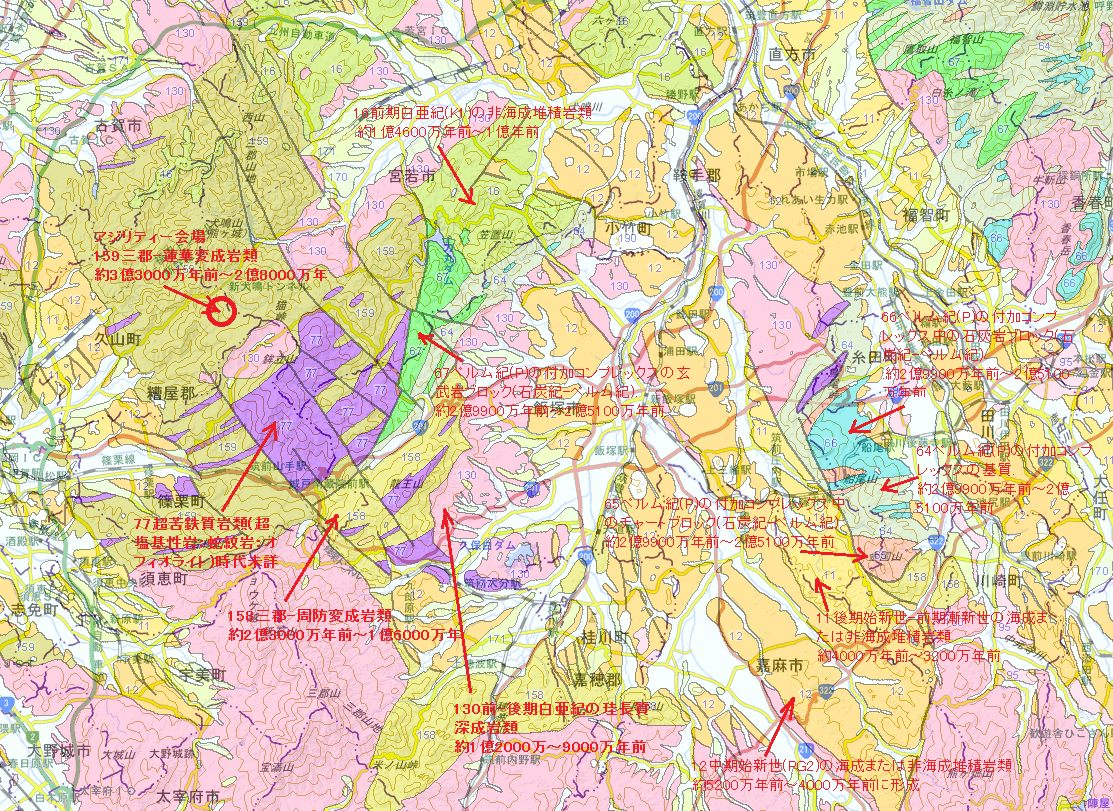

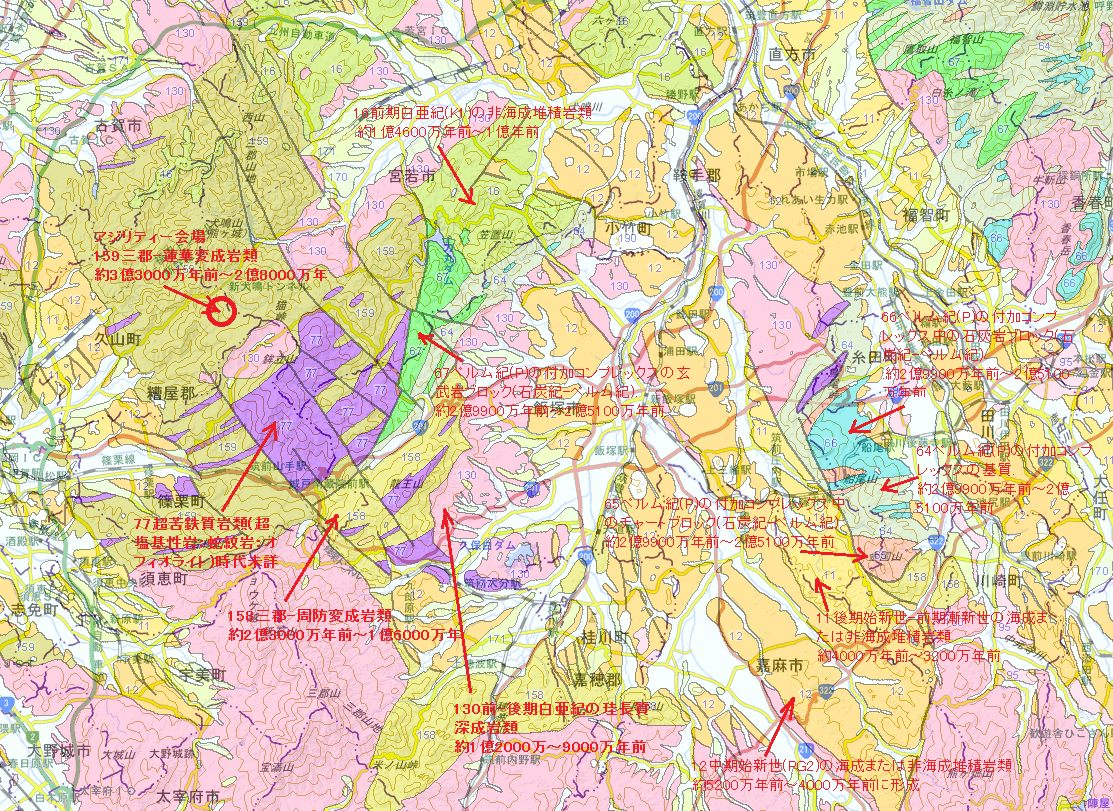

今回のアジリティー競技会会場の久山採石場跡地には、採り残された三郡蓮華変成帯の結晶片岩の断崖があって、この変成帯の東側には筑豊炭田地域が隣接しています。この辺りの地層はどうなっているのか興味が尽きず、このたびの筑豊炭田地帯観光旅行は北九州の地質について思いを巡らせる旅となりました。…ン、ハリーが黒犬だから、石炭に興味を持った?…テナわけじゃないでしょ。

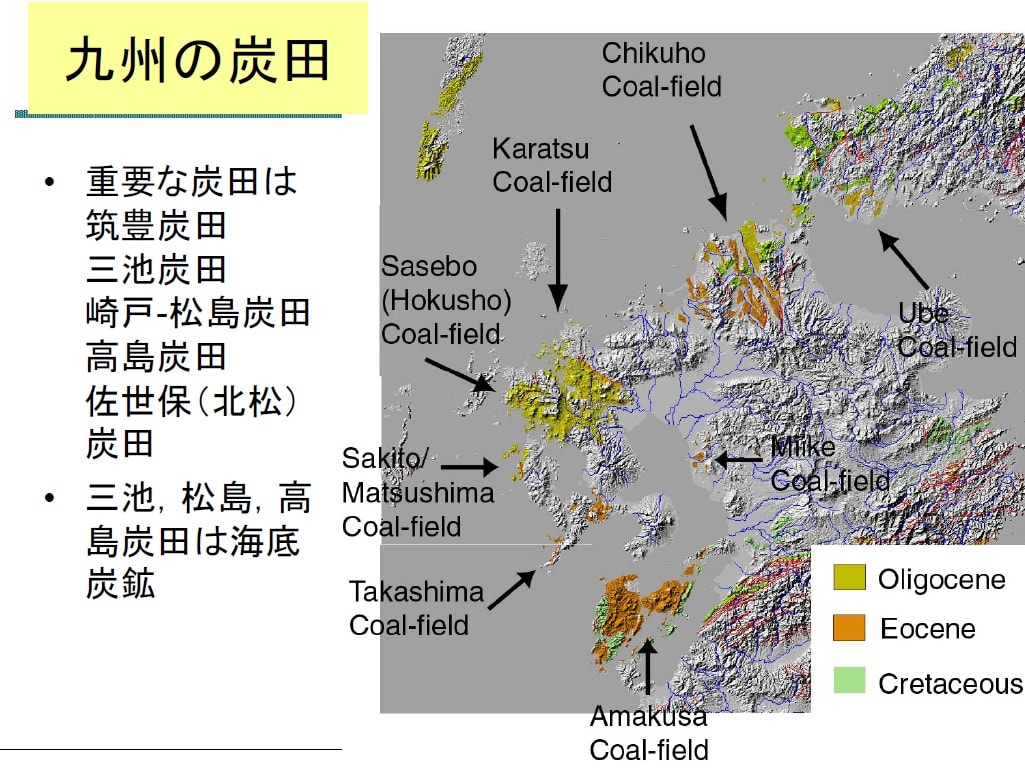

始めは三郡蓮華変成帯が3億数千万年前に形成されたものなので、「石炭紀」と「ほぼ同じ時代じゃないか?何か関係あるのかな?」と思ったのですが、浅学でした。その地質時代は関係なかった。筑豊炭田をはじめとして日本のほとんどの炭田は古第三紀(6,600万年前〜2,300万年前)に形成されたものでした。そもそも「石炭紀(3億5,900万年前〜2億9,900万年前)」という紀は、イギリスのイングランドやウェールズにある石炭の地層をもとに定められた地質年代であって、必ずしも世界中の石炭が石炭紀に形成されたものとは限らないということを知りました。

◎ 石炭は、どのように存在しているか → 地層中に挟まれて存在する

• 砂岩層や泥岩層と互層を形成

• 基本的に堆積岩の地質の一部

• 石炭は連続して分布

ということですが、筑豊炭田地帯の地質を調べてみたら、色んな時代の堆積岩があるので、石炭は多分これらの堆積岩の地層に挟まれて存在していたのでしょう。我が国の地層は断裂したり、褶曲したりして大変複雑になっているので、探査・採炭するのは困難を極めたのではなかろうかと思いました。

石炭の堆積環境についての学説は、従来は流木説・サイクロセム説が主流だったが矛盾が多いので、今ではピートドーム説が主流となっているようです。例えば現代の日本でいうなら、尾瀬ヶ原の高層泥炭地(ピートドーム)のようなものが、地下で長い時を経て石炭になったのでしょうか。

◎直方市石炭記念館 直方市大字直方692-4

筑豊炭鉱が閉山によって少なくなった昭和46年7月「炭鉱の歴史」を後世伝えるために、直方市は筑豊炭田の記念館を設置しています。このような記念館は田川市にもあってそちらの方が観光施設としてはよく整備されているそうですが、あまり知られていないけど、直方市のものが歴的資料として最も重要なようです。

(ボランティアガイドの方が説明してくださいました)

本館は明治43年に「筑豊石炭鉱業組合」の会議所として建てられた建築物で、現在は筑豊炭田の歴史を伝える資料館として活用されています(直方市有形文化財)。施設内には、写真や絵画、模型などのほか、実際に使用されていた蒸気機関車や掘削用大型機械など貴重な資料を多数展示されています。

また、「筑豊石炭鉱業組合」(明治43年創設)が炭坑災害発生時に罹災者救出並びに復旧作業を行うための目的で作った救護隊の練習坑道(明治45年~大正11年にかけて作られた)が筑豊100年の炭坑の歴史を伝えるために残っています。炭鉱の労働安全のための設備が、これほどの規模で存在していたという史実に驚嘆します。

(焼成した、又は焼成されたボタ)

(ボタ山が自然発火して焼成した岩石 片理又は片麻状の縮緬皺が認められる)

かつて、安川、麻生、伊藤らが会合を行っていた「筑豊石炭鉱業組合直方会議所」が、現在、直方市石炭記念館の本館になっています。木造2階建ての洋風建築で、入口のアーチ、室内の天井や階段の手すりなど往時の姿がそのまま残され、館内では、筑豊炭田の歴史、炭鉱の安全のための様々な取り組みなどについての展示が行われています。

◎旧伊藤伝右衛門邸 福岡県飯塚市幸袋300

「筑豊の炭鉱王」と呼ばれた伊藤伝右衛門の本邸として、明治時代後半に建造され、大正期・昭和初期に増築された近代和風建築物で、歌人の柳原白蓮が伝右衛門の妻として約10年間を過ごしたゆかりの場所です。和洋折衷の調和のとれた豪邸は繊細で優美な装飾が随所に見られ、池を配した広大な回遊式庭園と共に楽しめます。

(邸から見た庭園)

(白蓮がお気に入りの東屋から見た邸)

◎巻き上げ機台座/三菱飯塚炭鉱 飯塚市平恒460-8 平恒郵便局(電話0948-22-0984)より南へ約700メートル

巻き上げ機台座は幅13.5m高さ12m、筑豊地方で最大級の巻き上げ機台座で、大正時代に作られ蒸気の力で稼動したと言われています。

今はただ稲田が広がるあたりに、往時は、国鉄上山田線が通っており、炭鉱全盛期には蒸気機関車2連、3連が引く列車に、石炭の積み込みが盛んに行われていたようです。

炭鉱の坑内に資材などを送ったり、掘り出した石炭を地上に搬出したりするトロッコを引っ張るために、ロープを巻き上げる機械があり、その台座として使用されていました。

一台は、ネットフェンスで囲って、何とか保存しようとしているようですが、もう一台は荒れるに任せて、勝手に駐車場として使っている方もいますが責められません。別な産業史跡が世界遺産に登録されても、これほどの歴史的史跡が放置されている現状に驚きます。

実はこの史跡や付近の個人住宅も、ボタ山が自然火災で焼けた後に残る焼成石で石垣を築いています。石炭に混じっている不燃性の鉱物が捨てられて、付着していた石炭が自然発火してボタ山の中の深いところで高温に長期間曝され、変成して縮緬ジワの片理(又は片麻)のような文様が見られるが、軽石のようでもあります。このような石はいったい何岩に分類したらよいのでしょうか。

(付近民家の石垣)

(台座の石垣)

(なお、この記事に貼り付けた地質図、地質時代及び石炭に関するスライドは、(独法)産業技術総合研究所のHPから入手したものです。)