5月6日の寒い日に、友人と待ち合わせして、

国立競技場で行われる最後の「Jリーグラストマッチ(甲府vs浦和戦)」を観戦に行きました。

その前に、国立競技場に併設している「スポーツ博物館」に訪れてみます。

ここも今日で閉館です。

入口の裏に「青山門の石碑」が、無造作に置いてあります。

どこに使われていたのでしょうか?

前回の見学ツアーで貰ったチケットを受付に渡します。

係の方も寂しそうです。

国立競技場の55年間の足跡をたどります。

〈1964年東京オリンピック〉 デレゲーションユニホーム・表彰台・開会式閉会式のチケット

銀・金・銅メダル

当時の国立競技場、左上が信濃町駅、下が千駄ヶ谷駅

公式試合用のサッカーボール、革の張り方は、バレーボールみたいでしたね。

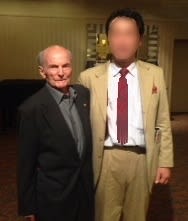

日本サッカーの父「デットマールクラマー氏」(2014年現在89歳)です。2015年9月17日(90歳没)

外国人コーチを日本に呼ぶ経験もなかった時代に

日本サッカー界初の外国人コーチとしてドイツから招聘した方です。

東京オリンピックが終了するまでの間、日本サッカーの基礎を築き上げ

基本の基本から徹底的に教え

サッカーの哲学」を日本へ植え込んだ人なのです。

今も、ことあるごとに日本サッカーを見つめてくれる「大恩人」です。

今年の1月も福岡に来られ、 写メールが届きました。

なんと偉大な方と片を組んでるとは、羨ましいやら驚きで声を上げました。

「スキルアップ フットサルパーク」Home Pageはこちらをクリック。

勿論、当時の私のサッカーの教科書は、

「デットマールクラマー氏」の技術理論の教本

毎日眺め、壁に当てたボールを額で止める練習を良くしたものです。

※参考に「クラマーの5つの提言」を紹介します。

1.国際試合の経験を数多く積むこと。

2.高校から日本代表チームまで、それぞれ2名のコーチを置くこと。

3.コーチ制度を導入すること。

4.リーグ戦を開催すること。

5.芝生のグラウンドを数多くつくること。

今では当たり前のことですが、当時は画期的な提言でした。

この提唱により、1965年に日本サッカーリーグ(JSL)が創設され

1968年メキシコ大会銅メダルの栄光につながっていきました。

教本に書いてあった、練習の初めに選手に言った言葉が思い出されます。

「サッカーには人生のすべてがある。特に男にとって必要なすべてがある」

「グラウンドはサッカーだけをやる所ではない。人間としての修練の場である」

「タイムアップの笛は 次の試合への キックオフの笛である」

「サッカーの上達に 近道はない。不断の努力 だけである」

「ボールをもっと可愛がれ。ボールをきらえば ボールも君をきらう。ボールになじみ ボールから自由になれ」

いい言葉です。

思った通りの道はなく、ひとつひとつを乗り越えながら、

サッカーそのものを人生に置き換えて、生きてきたように思います。

長くなりました。先に進みます。

次は憧れのペレ、中学生の時にはペレのサインを意味も無く何度も書いてました。

ディエゴ・マラドーナ、昭和54年のワールドユースでのテクニックには驚かされました。

高校サッカー優勝旗

1時間ぐらいいたでしょうか、昔に酔いしれました。

そろそろ、ラストゲームを見に競技場へ

入場口で、ヴァンフォーレ甲府カラーの「FINAL GAMEキャップ」を配っています。

それと来場者全員に「SAYONARA国立競技場オリジナルハンドタオル」もプレゼント。

ゲーム開始の90分前、北千住 宇豆基野の「なつかしの18品目弁当」で、遅めのお昼。

今日はラスト、聖火台に火がともります。

オーロラビジョンにも「2014.5.6 国立競技場LAST GAME」の表示が

甲府サポーターと新宿の高層ビル群

今日の観客は、37000人。

グランドレベルに「エキサイティングシート」の席が、間近にあります。

日本サッカー協会最高顧問、川渕三郎氏の国立の回想が終わり

ゲームが始まります。

赤い浦和レッズの怒涛の応援が始まります。

負けじと青い甲府も動きます。

スタジアムが揺れ、歓声がこだまします。

スタジアムの上は、冷たい風が吹き抜け

雲はどんより

90分のゲーム

まばたきも忘れ

国立最後の公式ゲームを見続けます。

最後までの お付き合い ありがとうございました。