続いては、台北弁護士会を訪問しました。

台北弁護士会は、首都である台北市の弁護士会です。

日本の日弁連同様に、台湾にも、全国をエリアとする台湾弁護士会があるのですが、台湾の弁護士の7割くらいは台北弁護士会の会員であるため、実際には台北弁護士会の力が一番強いようです。

また、日本では、京都弁護士会に登録すれば、日本全国どこででも弁護士として活動ができますが、台湾では各地域の弁護士会に登録しないと、その地域で弁護士として活動できないそうです。

そのため、台北弁護士会所属の弁護士は、同時に、台南、高雄など他の弁護士会にも所属するので、結構、会費の負担が大変ということでした。

さて、話がそれましたが、台北弁護士会の訪問です。

台北弁護士会では、以前から、死刑を廃止すべきという立場を表明しているということです。

決して台湾内のすべての弁護士会が死刑廃止という立場を明らかにしているわけではなく、台北弁護士会が他会に先んじて死刑廃止を明らかにしたということでした。

まずは、登場人物のご紹介です。

右側が対応していただいた尤伯祥弁護士(左側は、我らが視察団の堀和幸団長です。)

後ろに「台北律師公会」(台北弁護士会)のプレートが掲げられています。

尤弁護士、風貌も、語り口も、刑事弁護への熱意と実績も、まるで、大阪弁護士会の後藤貞人弁護士のようです。

名刺には、「台湾刑事弁護律師協会」の理事長とありました。台北弁護士会、台湾弁護士会とは別に「台湾刑事弁護弁護士会」というのがあるようです。

尤弁護士が、弁護人を務めておられた死刑求刑事件で、2013年に最高裁で画期的な判決がなされています。

初めて最高裁で死刑事件の口頭弁論が行われ、判決では死刑に関する厳格な量刑基準が示されました。

その判決以後、死刑求刑、死刑判決は極めて慎重になされるようになったようです。

また、いくつもの再審無罪事件にもかかわられており、その中には死刑判決確定後に再審無罪となった事件もあります。

訪問時には、尤弁護士のほかにも、台北で刑事弁護に熱心に取り組んでいる弁護士さんたちが対応してくださいました。

私たちも負けてはいられない!と刺激を受けました。

台北弁護士会常務理事の林俊宏弁護士です。

台北弁護士会理事の翁國彦弁護士です。

下の方は、日本留学経験があるという洪維徳弁護士です。

日本語ペラペラ、とてもナチュラルな日本語でした。

しかも、日本の刑事司法の実情にもとても詳しい。

刑事弁護をあまりやらない日本の弁護士よりもよく実情を知っておられました。

女性弁護士ももちろんいます。刑事法委員会主任委員の王怡婷弁護士です!

きりっとした表情をしておられますが、スマホケースがぴよちゃん!

黄色いぴよちゃんをかたどった大きなスマホケースでした。

ぜひ写真に収めたいとシャッターチャンスを狙っていたのですが、私の不審な気配に気付かれてしまいました...

台湾での死刑廃止についての状況について、率直なところを教えていただけました。

一番の障壁は「世論」だということです。

死刑が想定されるような大きな事件が発生すると、大きく報道され、注目が集まる。

世論・国民は死刑を求めるし、マスコミも死刑を支持する報道をしてしまう。

そうなると、政治家は世論・国民を怒らせることを恐れて、どうしても保守的意見になってしまう。

死刑は人権問題で、本来は政策として決定すべき課題で、アンケートで決めるようなものではないが、世論を意識してしまう。

政治家には法学部出身者が多く、死刑廃止と考えている人も多いと思うが、支持率低下を恐れて死刑廃止を主張することができない。

そういう状況なので、死刑廃止を楽観視することはできない。

台湾には一万数千人の弁護士がいるが、弁護士にアンケートをとっても廃止派は多くないだろうと思うということでした。

(このあたりの情勢は、日本ととてもよく似ています。)

・日本と台湾での大きな違いに、台湾では国民の司法システムに対する信頼度が極めて低いという点がある。

・国民に、一番信用できない職業は?とアンケートをとると、政治家、新聞に続いて、裁判官が出てくる。

日本と違って、司法制度に対する不信感が強く、裁判官・検察官も信用されていないそうです。

・死刑廃止の立場からすれば、どうして、そんなに信用できない司法システムに、死刑という命を預ける刑罰を任せることが出来るのかが不思議だ。

誤判のリスクは、日本以上に台湾の方が大きな問題なのに、それでも世論やマスコミは死刑を支持しているという矛盾した状況があるということでした。

話してくださった弁護士自身も、もともと学生時代は死刑廃止には反対だったが、弁護士になって実際に法廷に立って見て、こんな品質の低い法廷で死刑はあってはならないと思ったそうです。

私も弁護士になって3年目、初めての殺人事件弁護で死刑を求刑されました。

その時、あまりにも恣意的な検察官の立証・訴訟活動を見て、被害者・加害者の命を扱う法廷がこんないい加減なことをしていていいのか!と思ったのが、刑事弁護に真剣に取り組み、死刑廃止を確信するようになったきっかけでした。

どこの国でも、刑事弁護には共通するものがあります。

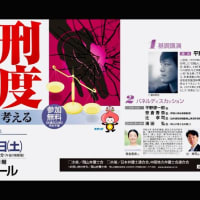

そして、台湾での死刑廃止に向けて何が必要かという話題に進みました。

・世論は確かに死刑を支持しているが、代替刑として終身刑を入れたら?という質問を加えると、結果は変わる。

・仮釈放のない終身刑を取り入れるというのも死刑廃止の一つの方法と思われる。

・死刑事件の弁論では、被告人の人生を語らないといけない、その人の人生を紹介することで、その人・事件に対する考え方は変わる。

・最近は、ごく少数のマスコミだが、良い報道をしてくれている。死刑囚を紹介して、その人の背景や心理的問題を報道してくれている。

そういう報道によって、死刑囚の人生、なぜ、こんな事件を起こしたのかを理解することによって、国民の意見も変わっている。

・最高裁長官も、死刑囚の人生も理解してほしいと言い出した。

・国として、本当に死刑を維持する必要があるのか?を考える時に来ている。

・死刑廃止連盟などの市民団体も、死刑のこと、死刑囚のこといろいろ伝える活動をしている。

・ただ他方で、被害者遺族や家族にとっては死刑は必要、死刑を執行しなかったら遺族が可哀想、悪いことしたやつは殺すべき、死刑がなくて安全を守れるのかという意見も根強い。

・死刑廃止は法律の中でも一番難しい問題で、冷静な考え方だけでなく、感情も納得させないといけない。

台湾と日本、国が違い、法律が違い、政治や文化・歴史が違い、いろいろ違いはたくさんあります。

しかし、

弁護士は刑事弁護に取り組まなければならないという思いを持つこと、

被疑者・被告人のために何とかしようと弁護活動に創意工夫すること、

裁判官・検察官にひるまず挑むこと、

そして、死刑廃止のために取り組むべきこと…

日本と台湾には多くの共通点がありました。

というより、ほとんど同じことを考えていました。

刑事弁護に取り組む弁護士が行きつくところは、結局、一緒なのですね。

訪問の記念品をいただいてしまいました。

最後に記念写真です。ここでは決めポーズはなかったなあ。

とても立派な玄関ホールです。

台湾では「弁護士」のことを「律師」といいます。

法律を扱う人、法律専門家という意味ですかね。

名札には、「辻孝司律師」(辻孝司弁護士)「京都律師公会」(京都弁護士会)と記載されていました。

ところで、「辻」は中国語にはない漢字です。それなのにきちんと印刷して名札を作ってくださっていたことに、一人でこっそり感動していました。