Jacob Collier - Witness Me (with Tori Kelly) - Jimmy Kimmel Live 2024

氷雨月のスケッチーはっぴいえんど

Everything But The Girl - The Only Living Boy In New York (Official Music Video)

赤と青 / Red and Blue - ROTH BART BARON (Official Video)

#14 -Kurdish Dance(作曲:山下洋輔/Yosuke Yamashita)~ヤヒロトモヒロ(Tomohiro Yahiro) 還暦記念 特別企画~

Chris Cornell - The Promise (Official Video)

石破政権が「左派」?

一体何をとちくるったことを言っているのだと思って署名を見たら高橋洋一先生であったか。

「左派」というから実質的左派なのかと思ったら「経済左派」という意味ね。

知っての通り石破総理は政治的にはタカ派である。

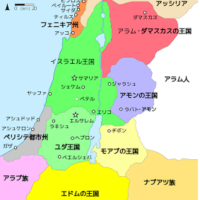

アジア版NATO設立とか何とか言ってるわけだから、歴然とした右派であろう。

しかし、それについて米国では嘲笑されているそうだ。「そんなの理想論に過ぎない」とね。

理想論?

高橋先生は「理念ありきで、リアルな具体的な手順のない典型的な左派」と言っているのだが、じゃあ、理想論に過ぎないアジア版NATO設立は左派の政策なのだろうか?そんなわきゃないよな。

それはともかく、疑問がひとつ。

「インフレ率と失業率の関係を示すフィリップス関係の簡単な応用問題」というところでカチンときた。

これは、「短期的」にインフレ率が高い状況では失業率が低下し、逆に失業率が高いときはインフレ率が低下することを意味する(物価上昇と失業のトレードオフ関係)ーウィキペディアよりーフィリップ曲線のことをいっているのいだろうけど、「短期的」にはそうでも、「長期的」にはどうなのだろうか?

ウィキペディアによると「ミルトン・フリードマンはフィリップス曲線に期待(予想)の概念を導入し、インフレ率の水準に関わらず「長期的」には一定の失業率に落ち着くとし、この失業率を自然失業率(natural rate of unemployment)と呼んだ」とあるのだが、高橋先生の論には「短期的」だとか「長期的」などの記述がないのはどうしたことだろう。結構重要なところだと思うのだけれど。

また、「物価上昇と失業のトレードオフ関係」のことを取り上げたことはいいのだけれど、何故「インフレ率を5年連続で2桁以上にしないと無理である」となるのか分からない。

まあ、インフレ率=物価上昇率なのだから基本的には間違いないのだろうが、日本の場合はややイレギュラーな面がある。

つまり、インフレ率=物価上昇率でその上昇とともに「賃金の上昇」が伴うはずだが、日本の場合はついこの間最低賃金が上がったが、それまで物価が上昇した中でそれに合わせて賃金が上がってきたのだろうか?賃金が物価に追い付いていないのだから、そうじゃないよな。上場企業の中にはかなりの内部留保があるみたいだが。

そう考えると問題なのはインフレ率=物価上昇率が二桁とか失業云々ではなくて、インフレ率=物価上昇率を抑えつつ、最低賃金を1500円にするのにはどうしたら出来るのか、でありこれは絶対無理だと思うのならその理由を論ずるべきだと思うのだがどうなのだろうか。

まあ、インフレ率を5年連続で2桁以上にするのか、インフレ率を抑えつつ最低賃金を1500円にするのかどちらも理想論に過ぎないかもしれないが、すくなくとも後者の方が出来る可能性が高いのではないかと思う。

キーとなるのは海外の人件費の高騰と日本企業の海外拠点の問題(円安の今、拠点を日本に)、ベンチャー企業積極的支援、各種企業団体の緊密化・連携の強化、下請け企業との適正取引価格の徹底、公共事業資金の適切なところへの投入、外資企業との連携・規模のバランス(要するにうまく利用せよということ)等など、考えてみれば沢山思いつくのだが、これらを可能にするのはバランス。資源のない我が国としては余りに円安であっても駄目であるし、かといって円高により特に製造業、作ったものが適正な価値をもって売れなければ意味がない。そのバランスを考えなければならないと思う。

要するにインフレにもデフレにも、円安にしても円高にしても、さほど左右されないような日本独自の経済体系が必要なのだと思う。

ただ、結局は米国が………となってしまうのがなさけないところ。

氷雨月のスケッチーはっぴいえんど

Everything But The Girl - The Only Living Boy In New York (Official Music Video)

赤と青 / Red and Blue - ROTH BART BARON (Official Video)

#14 -Kurdish Dance(作曲:山下洋輔/Yosuke Yamashita)~ヤヒロトモヒロ(Tomohiro Yahiro) 還暦記念 特別企画~

Chris Cornell - The Promise (Official Video)

石破政権が「左派」?

一体何をとちくるったことを言っているのだと思って署名を見たら高橋洋一先生であったか。

「左派」というから実質的左派なのかと思ったら「経済左派」という意味ね。

知っての通り石破総理は政治的にはタカ派である。

アジア版NATO設立とか何とか言ってるわけだから、歴然とした右派であろう。

しかし、それについて米国では嘲笑されているそうだ。「そんなの理想論に過ぎない」とね。

理想論?

高橋先生は「理念ありきで、リアルな具体的な手順のない典型的な左派」と言っているのだが、じゃあ、理想論に過ぎないアジア版NATO設立は左派の政策なのだろうか?そんなわきゃないよな。

それはともかく、疑問がひとつ。

「インフレ率と失業率の関係を示すフィリップス関係の簡単な応用問題」というところでカチンときた。

これは、「短期的」にインフレ率が高い状況では失業率が低下し、逆に失業率が高いときはインフレ率が低下することを意味する(物価上昇と失業のトレードオフ関係)ーウィキペディアよりーフィリップ曲線のことをいっているのいだろうけど、「短期的」にはそうでも、「長期的」にはどうなのだろうか?

ウィキペディアによると「ミルトン・フリードマンはフィリップス曲線に期待(予想)の概念を導入し、インフレ率の水準に関わらず「長期的」には一定の失業率に落ち着くとし、この失業率を自然失業率(natural rate of unemployment)と呼んだ」とあるのだが、高橋先生の論には「短期的」だとか「長期的」などの記述がないのはどうしたことだろう。結構重要なところだと思うのだけれど。

また、「物価上昇と失業のトレードオフ関係」のことを取り上げたことはいいのだけれど、何故「インフレ率を5年連続で2桁以上にしないと無理である」となるのか分からない。

まあ、インフレ率=物価上昇率なのだから基本的には間違いないのだろうが、日本の場合はややイレギュラーな面がある。

つまり、インフレ率=物価上昇率でその上昇とともに「賃金の上昇」が伴うはずだが、日本の場合はついこの間最低賃金が上がったが、それまで物価が上昇した中でそれに合わせて賃金が上がってきたのだろうか?賃金が物価に追い付いていないのだから、そうじゃないよな。上場企業の中にはかなりの内部留保があるみたいだが。

そう考えると問題なのはインフレ率=物価上昇率が二桁とか失業云々ではなくて、インフレ率=物価上昇率を抑えつつ、最低賃金を1500円にするのにはどうしたら出来るのか、でありこれは絶対無理だと思うのならその理由を論ずるべきだと思うのだがどうなのだろうか。

まあ、インフレ率を5年連続で2桁以上にするのか、インフレ率を抑えつつ最低賃金を1500円にするのかどちらも理想論に過ぎないかもしれないが、すくなくとも後者の方が出来る可能性が高いのではないかと思う。

キーとなるのは海外の人件費の高騰と日本企業の海外拠点の問題(円安の今、拠点を日本に)、ベンチャー企業積極的支援、各種企業団体の緊密化・連携の強化、下請け企業との適正取引価格の徹底、公共事業資金の適切なところへの投入、外資企業との連携・規模のバランス(要するにうまく利用せよということ)等など、考えてみれば沢山思いつくのだが、これらを可能にするのはバランス。資源のない我が国としては余りに円安であっても駄目であるし、かといって円高により特に製造業、作ったものが適正な価値をもって売れなければ意味がない。そのバランスを考えなければならないと思う。

要するにインフレにもデフレにも、円安にしても円高にしても、さほど左右されないような日本独自の経済体系が必要なのだと思う。

ただ、結局は米国が………となってしまうのがなさけないところ。

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/AHWEPR464FMLDDR53OJG6732VY.jpg)

![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)

![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます