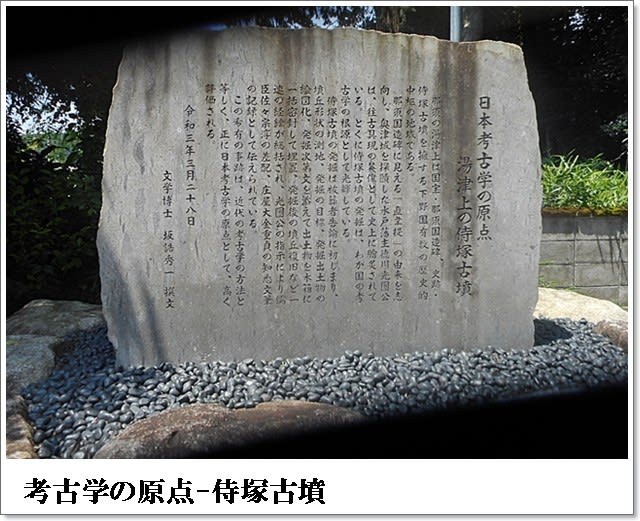

かねて 訪れたいと 思っていましたが

案内役の先輩が 地元の 関係者でしたので

時間をかけて 見学出来ました。

侍塚古墳の 在る地区に

湯津上資料館があり

此処を まず 見学し 資料を 入手できます。

傍の 侍塚古墳を 見学してから

至近の 笠石神社を 訪れたのは 初めてでした。

此処には

此処で 笠石とは なんぞや?

「那須国造碑」ともいい

碑文のある 石碑の 上に

笠石が 載っています。

此のいわれの 説明は

手前の 東にある 宮司宅で

見学者は 手前の 戸外に 設置された

ベンチに 座ります。

それから

大鳥居を くぐり

社務所の 前を通り

普段は 閉門されて

木製の柵の間から

本殿を 垣間見るだけですが

宮司さんが 開門して 後に続き

石段を 登って 結界の中へ 進みます。

此処で 笠石の 石碑に ついては こちら

昭和27年 国宝指定

本殿の 扉の高さは 低いので

拝観するには

中腰の この姿勢になります。

お堂の内部に 陣取った 宮司さんが

説明してくれます。

本殿は 周囲よりは 高い所に在り

足場は狭いので 旋回して 退出する際は

落ちないように 注意されました。

本殿は 周囲を 屋根を 巡らせた

木柵の中に 在ります。

長年 期待した 貴重な 体験でした。

十数人で 拝観しました。

あまり 出会わないのは 夜に 咲くから、、、

上は お借りした 拡大写真ですが

上の 右は 最近 友人 Yちゃんが 撮影です。

注目は 葉の形が はっきりと

撮影されていることです。

秋には 赤い実ばかり 目立つので

葉の形に 注目して 撮影しませんでしたが

此の ハート型の 葉を 注目。

此の葉で 蔓性の 植物が

カラスウリだと 識別できますね!!

詳しくは こちら

暑い日でしたが

周囲の 杉の並木の 樹高が高く 涼しい木陰の参道です。

山門は 茅葺で

大きい額が 掲げられています。

珍しい 形状の 山門です。

詳しくは こちら

前回 風鈴が 飾られていたのは

大日堂です。

斑入り葉植物を 長年栽培してはいますが

ギボウシ等の 草本は

株分けできるので 殖やしてはいますが

木本は 殖やしてみようとは

挑戦は してはみなかった。

並のものよりは 弱い株の はずですし.......と 思い。

鉢植えにして 殖やせば

お分け 可能だし

それほど 保管場所に 限界があるというほどでもない。

と.....思い至り 始めました。

挿し木も 多少は 成功しましたが

ものは 試しと

ペットボトルに 挿しておいたところ

右側が 成功しました。

長く 多くの根が 延びています。

頂芽が 育っています。

早速 鉢に 植えました。

成長して 下の 親株の様に

ピンクの 花も 見られるか?

元は 2019年に

斑入りハナイカダ等 数種と共に

購入したものでした。

キスゲ咲く 園地の レストハウスは

標高1345M

此処から 登り始め

頑張りました。

途中からは 霧の中

つまりは 雲の中です。

1601Mの 小丸山の 頂上です。

標高差256Mを 登りました。

此処は 赤薙山 女峰山への 登山口でもあります。

80歳以上の 4人組は 今日はここまで。

此処で お昼を食べて 休息しました。

キスゲ平ら園地は

鹿よけの ネットで 囲まれています。

頂上の 鹿よけ回転ゲートと ネット

鹿の食害から 貴重な 植物を 保護するために

上のような ネットで 覆われて

管理されているのです。

......以下は 思い出.......

60年前 1962年の4月初めには

男体山の 山間の

志津小屋に 1泊して

女峰山 赤薙山を 縦走して

此の 小丸山頂上を 通過して

下山しました。

この一帯迄は 積雪の中でした。

此処迄 来られて うれしいです。

会えなくなった 友人たちの

ご冥福を お祈りします。

宇都宮市の 中心部を 流れる 田川 タガワ。

ネムの花 高い角度から 撮影すると 一段と 素敵。

なんと 早くも オミナエシ

いつも ワンちゃんと 散歩しながら

観察している

友人が 撮影してくれました。

せめて 爽やかな 写真を 載せましょう!!

広範囲に 地植えにしています。

湿度が 高い方が 繁殖するようです。

来年は プランターにも 分けて植えないと

お分けできませんね。

霧と ニッコウキスゲが 主役

撮影に 夢中です。

現在は 大階段が 主役ですが

此処が 階段の 登り始めです。

冬は スキー場を 説明する看板も 傍に設置

階段を 全部登って 小丸山へ

キスゲ平から 小丸山迄の 一帯は

貴重な 高山植物の 宝庫です。

霧の中で 出会った植物も沢山あり

友人 I さんが 撮影してくれました。

更には 赤薙山 アカナギサンを 経由して

女峰山 ニョホウサン へ

登山経路は 伸びています。

詳しくは こちら