今年の春は 当地方は

降雨が無かった期間が 長かったので

機嫌よく 咲いています。

乾燥に強く こぼれ種から 生えたので

抜かないで おいたものです。

ベンケイソウ科の 多年草。

極東地方 全体の 岩場に 繁殖するそうで

我が家では 雑草同然ですが

今年の春は 当地方は

降雨が無かった期間が 長かったので

機嫌よく 咲いています。

乾燥に強く こぼれ種から 生えたので

抜かないで おいたものです。

ベンケイソウ科の 多年草。

極東地方 全体の 岩場に 繁殖するそうで

我が家では 雑草同然ですが

5月に入ってから 咲いていましたが

満開になり 晴天に 映えています。

2013年にも 写真をアップしています。

近年は 蔦が 絡まって 弱っていたのですが

昨年 大規模に 蔦を 除去したので

すっきりしています。

ユーチューブにアップしました。

下から ご覧ください。

2019 05 22 天神平残雪 pptDEE4

天神峠から リフトで 下りてくる途中に

稜線から 残雪の中を 歩いて下りる人を 発見。

天神平に 着いてから 近寄って この人に

声を掛けました。

女性で 6本爪の アイゼンを付けていました。

残雪の中 登山中に 足をひねって

大事をとって 仲間と別れて

単独 下山してきた のでした。

早期に 下山の 判断をして 賢明です。

なかなか 出来難いです。

後半の 部分に 写っています。

見覚えが ありました。

肩の部分が 黒い模様の 黄色いアゲハ蝶。

2018年9月に 里山の 頂上で 撮影して

ブログに あげていました。

こちらを ご覧ください。

これは キアゲハで 普通の ナミアゲハとは

違うのです。

興味ある方は 上をクリック。

利根川の最上流 水上市 上越線の 土合駅近くの

ロープウェイの基地から 乗車。

天神平駅まで わずかに 7分。

標高1319Mの 天神平に 到着。

スキー場の 営業は 5月の連休までで

春の 営業については こちらから。

ここから 詳しい情報と 写真が 見られます。

安定した 快晴に 恵まれました ラッキー!

更に リフトに 乗り継ぎ 天神峠へ。

標高1502Mで このリフトの 周囲が

冬季は 初級者用の スキー場ですが

雪が消えると 高山植物の お花畑になります。

参考までに

由来の 天神様を 祀る 神社は

さすがに 山頂の 神社としては 大きいです。

大きい石鳥居は 3基あります。

狛犬さんも おおきいこと!

鳥居の 後ろの建物は 社殿ではありません。

天神峠リフトの 終着駅です。

山頂の 池には ミズバショウの 群生

さすがに 20センチほどの 草丈で 満開でした。

葉は これから 大きく茂ります。

水面には ミズバショウが 映っていますが

それだけではない!

よく見ると

水中に 白く 大きい卵嚢(らんのう)を 発見。

クロイモリ だそうです。

よく 写ってくれました!

長年の 山歩きは 無駄ではなかった。

友人と 自分の 観察眼の 成果でしょうか ?

残雪を踏んで 展望台にも 行ってみました。

つづく

前日の 降雨量は 今年で 最も多かったが

一夜経過して 大当たりの 快晴です。

残雪の 谷川岳が 素晴らしい。

今日は 登山ではないのですが

滑らないように 残雪を踏み占めて

この大展望を 楽しみました !

長年栽培していると

あちらこちらに 群れ咲いています。

咲く期間は 長いのですが

色によっては 開花時期に 違いがあるようで

三色揃ってから

作成したものが 下です。

ピンクが 咲くのが 遅れて

無くなってしまったの だろうか?

と 心配していました。

草丈が 10センチ程と 低いので

他の植物が 繁りすぎた場所の 場合には

日光不足や 生育不足が 原因か

秋に 咲いたことも 在りました。

栃木県内の 里山登山で 見かけた事が

在りましたが その時に

「うちにあるものとは 違う」

「うちのは これと同じだ」と

数人で 論議になった 事が在った。

タツナミソウに ついては こちらから。

追加

上では コバノタツナミソウの写真が 見られましたが

群馬県 赤城自然園で タツナミソウを 撮影。

我が家の とは 異なり

コバノタツナミソウ

母の死後に 年長の 従姉妹が

探して 持参してくれたのです。

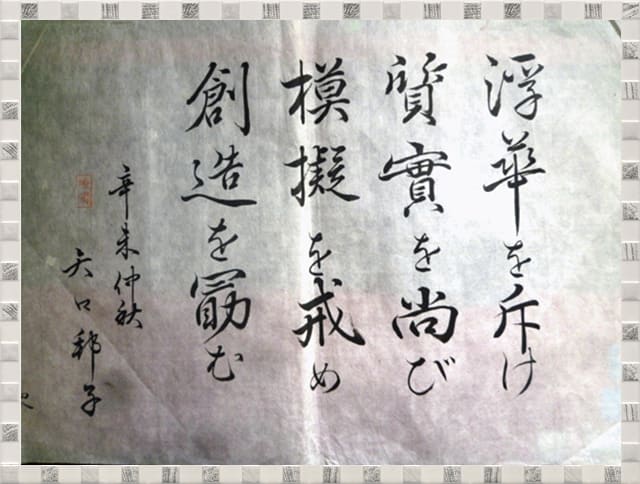

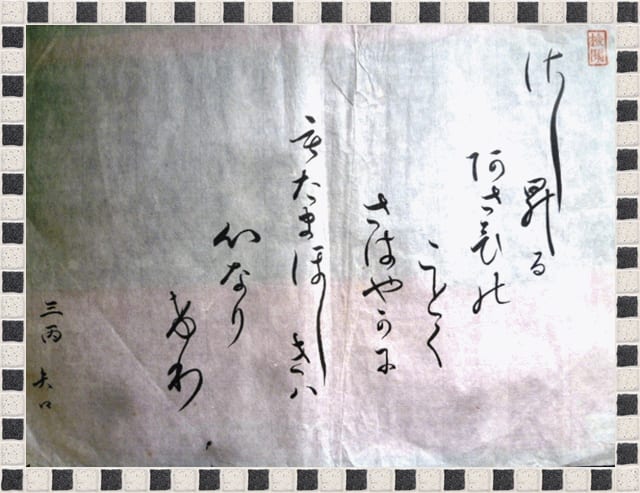

この 習字の お手本の 由来

どこから出たか は 判りませんが

令和になっても 通用しそうでは ありませんか ?

最後の方の ワ冠の 文字の 読み方は

本人に 聞いておきたかった。

検索しても 調べられません。

書いた年号は 辛未年 とは 昭和6年の 事です。

この年に 生まれた方は 86歳 だそうです。

お寺さんから 毎年郵送されてくる

「天台こよみ」 で 調べました。

水戸高等女学校 時代

14歳~15歳の 時に

実家に 帰省するたびに 持ち帰っていたものです。

習字に 限らず 工作物 手芸品の 完成度は

受け継げるレベルでは 無かったです。

職人芸 集中力だけは 天性のものだったのでしょうか。

他は ? でした。

鉢植えで 半日陰で 育てて 数年です。

斑入り葉が きれいに 継続しています。

鉢を 大きく 替えるのは

次の 冬かな。

環境は 適合しています。

繁殖旺盛な シラユキゲシを 抜いて

競合しないように しています。

チゴユリのようには

ユリの花 状態には 開花しません。

この グリーンの 微妙なグラデーションが 素敵です。

宝鐸とは

寺院建築などで 庇の 四隅に

下がっている 飾りで 風鐸(ふうたく)のこと、

ホウチャクソウについては こちらから

大きい葉で 鮮やかなVマークが 一面に茂った。

草丈が高くなり 繁殖力が すごいです。

日陰に 移動しておいた

クリスマスローズの 鉢の中まで

繁殖中です。

日陰でも 繁殖するので

日陰のグランドカバーには 見ごたえがあります。

山野で 見かける場合は

このV型の 斑入りは 見かけないので

園芸用に 広まったのでしょうか?

これに 白いまだらの 斑入りになったものも

在ったのですが

今年は 未だ 見かけません。

芽出しの時期も 早いので

草丈が高くなり 葉が 大きく茂ると

芽出しの 遅い 他の植物に

影響がありそうです。

葉の影に 不要な雑草が 出てきても

見過ごしてしまいがちなので

これも 悩みです。

そこで 年に数回 丈を詰める

ピンチを しています。

花が咲く時期は 初秋なので それまでは

草丈を 摘めて 栽培しています。

斑入りの ミズヒキについては こちら。