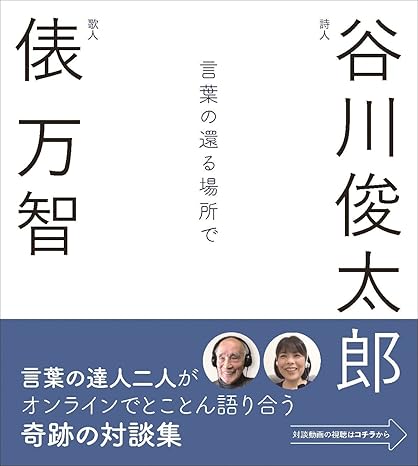

コロナ禍の時にオンラインで行われた対談を書籍化したもの。

本の初めにある、俵万智さんについて谷川さんが書かれた「俵の中身」が秀逸でした。

俵さんから「精」を引き出して、そこに漢和辞典を登場させて、「ティンカーベル」までも登場させてしまう。

長所、短所、見方によってはそれが裏返るように、それを感じられるように書く。

それでいて、それも「詩」に感じられるのです。

本のタイトルは「言葉の還る場所」。

このタイトルに対して本の内容は?と読後、初めは疑問に思っていました。

そもそも言葉の還る場所は、どこなのか?

還る場所があるとしたら、生れ出たところしかないんじゃないか?

ということに至って、このタイトルの意味を理解しました。

結局、言葉を奏でたその人に還るしかない。

言葉の還る場所を探すなら、その言葉を奏でた人を知るしかない。

でも、谷川俊太郎さんの詩や俵万智さんの短歌の還る場所を、私はわかる必要があるのか?と言ったら、わからないくてもいいな…と思ったり。

音楽と一緒です。

ベートーヴェンをよく知らなくても、ベートーヴェンの音楽を楽しむことは出来ます。それを聴く人がそれぞれ楽しんでそれぞれ感じればいい。

楽しみ方も感じ方も「みんなちがってみんないい」、です。

なので、ふたりの相反する思いや生き方や言葉の紡ぎ方や、ふたりのこの対談の嚙み合わなさが「みんなちがってみんないい」に思えるかどうか。

本の最後は、俵万智さんが対談後に書く「豊かな時間のあとに」。

その最後に、谷川俊太郎は「言葉は疑うに値する」ということを信じている、と書いています。

なので、最初の「俵の中身」はどうなのか?と疑ってみると面白いと思ったりしました。

言葉だけじゃなく、いろいろな情報も「疑うに値する」で見てみると良いのかも…。

それでも、私は結局は「好きか嫌いか」の判断になってしまうような。

…言葉の還る場所は「好きか嫌いか」なのでしょうか?????

うーーーん…(-_-;)