『玉超陰符経』という兵法書の古文書が島の本家に保管されていることは以前に何度か書きました。そしてこの古文書と同じものが、大阪の泉佐野市大木という山間の地区に保管されていることも以前の記事で書きました。

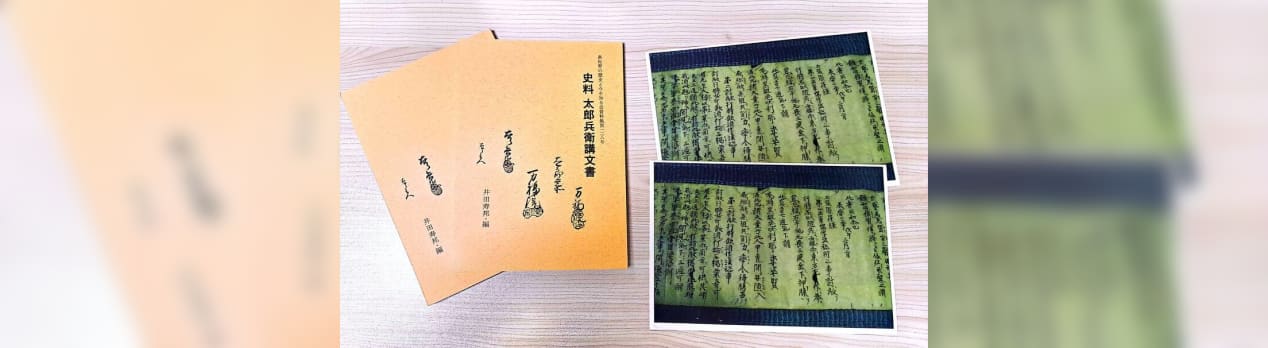

今回その大木地区の方からご連絡を頂きまして、その古文書などが活字で収録されている『史料 太郎兵衛講文書』という本を頂戴することになり、はるばる行ってまいりました。

このブログからの御縁で、何度もやりとりさせてもらっているKさん。実際にお会いするのは今回が初めてです。少し体調を崩されていらしたのですが、私たちのためににこやかに対応してくださり、集落の中を少し案内してくださいました。

大木地区は緑豊で旧家が残る、空気がとても美味しく感じるのどかな場所でした。

現在この地区には150世帯ほどがお住いのようですが、一人暮らしの高齢者の世帯も多く、過疎化が進んだ限界集落になっているようです。

ログハウスみたいな素敵な建物の小学校もありますが、児童は5名ほど。幼稚園もありましたが、こちらは対象の園児がおらず閉園中でした。幼稚園の建物の横には、綺麗なトイレが作られていて、奥には駐車場もあります。古いお寺もいくつかあるそうで、観光客がトイレや駐車場を無料で利用できるようになっていました。

Kさんはこの地区で観光案内の資格を取得されボランティアをされていらっしゃいますが、この限界集落の行く末を心配されていました。

村としての歴史は古く、兵法書以外の古文書や古物なども数点保管されているようですが、これからもこれらの物を永久的に保存していくことができるのか?

古文書や古物の保管に関しては、とても難しい問題があります。

それは、これらの物が行政機関の指定文化財になった場合はまだ良いのですが、個人所有のままであった場合は、その家の後継者が興味がなければゴミとなってしまう可能性があるのです。歴史に興味があったり、代々伝わる物として大事に保存してくれたら良いのですが、これから先もずっと何百年も保管できるのか?といった不安もあります。

古文書は紙ですから劣化していきますし、文字も薄くなって読めなくなっていきます。これらを個人所有のまま今後半永久的に保管となると、大変難しいのです。

では、行政機関が保管してくれるのか?それも簡単ではないようで、古文書だからといって必ず引き取ってくれるわけではないようです。

こういった系は、教育委員会が主となって対応するようですが、文化財としての価値などが認められたらということのようです。

これは私の個人的な見解ですが、価値が認められる過程としては、例えば教育委員会の担当者や資料館の学芸員の方などの専門や興味にも大きく影響されるのではないかと思うのです。それとか、観光の目玉としての戦力になる品であるかとかね。

そんなこんなで、この大木地区の歴史が忘れ去られないように、同じ古文書を持つ沖永良部島と、そして兵法書のことで出会った私のもとで永久保管をしてほしいということで、活字化された『史料 太郎兵衛講文書』2冊がたくされたのです。

大変重要な任務を引き受けてしまった気がしますが、これも大きなご縁です。

これから100年200年、1000年後の子孫に、この時代に兵法書のことで繋がりを持った沖永良部島と大木村のことを記録して一緒に保管していこうと思います。

ご先祖調査をしている私ですが、子孫に自分のことを書き残すのも嬉しく思います。

そして大木村から車で約30分ほど山越すれば、大木村が兵法書を入手したという紀州の根来寺があります。

せっかくここまで来て、、、もちろん行ってきました!

次回に書きます。