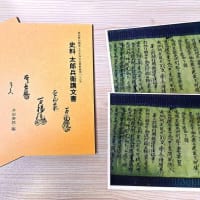

泉佐野市大木村の太郎兵衛講(窪堀講)に大切に保管されている玉帳陰符経。

その講を構成する家々が、紀州(現在の和歌山県岩出市)の根来寺(ねごろじ)に行人方(ぎょうにんがた)として奉公に出ていたそうです。

行人方とは、古代・中世日本の寺院内における僧侶の身分の1つで、本来は修行者の意味があり、山伏などの修験者も含まれているが、寺院内部においては施設の管理や花・灯りの準備、炊事・給仕など専ら世俗的あるいは実務的な業務にあたる身分を指したのだそうです。現代でいう事務方ですね。

また、行人方の中には実務の一環として寺領からの年貢徴収や寺院の警備にあたるものもいて、その中から僧兵などの武装をする者も現れるようになったそうです。

この根来寺ですが、Wikipediaによると以下のように説明されています。

平安時代後期の高野山の僧で空海以来の学僧といわれた覚鑁が、大治5(1130)年に高野山内に一堂を建て、伝法院と称したことに始まる。鳥羽上皇は覚鑁に帰依し、荘園を寄進するなど手厚く保護した。2年後の長承元(1132)年、覚鑁は鳥羽上皇の院宣を得て、高野山に大伝法院と密厳院(みつごんいん)を建立した。さらに2年後の長承3(1134)年に覚鑁は金剛峯寺座主に就任し、高野山全体を統轄する強大な勢力をもつに至る。覚鑁は当時堕落していた高野山の信仰を建て直し、宗祖・空海の教義を復興しようと努めたが、高野山内の衆徒はこれに反発し、覚鑁一門と反対派は対立しあうようになった。

保延6(1140)年には、覚鑁の住房・密厳院を含む覚鑁一門の寺院が高野山内の反対勢力により焼き討ちされるという事件(錐もみの乱)が発生し、覚鑁一門は高野山を下りて大伝法院の荘園の一つである弘田荘内にあった豊福寺(ぶふくじ)に拠点を移した。さらに新たに円明寺を建てて伝法会道場とする。こうして豊福寺・円明寺を中心として院家が建てられ、一山総称としての根来寺が形成される。覚鑁は3年後の康治2年(1143年年)12月12日、49歳のとき円明寺で没する。それから1世紀以上後の正応元(1288)年、大伝法院の学頭であった頼瑜は大伝法院の寺籍を根来寺に移し、この頃から大伝法院の本拠地は高野山から根来寺に移った。

室町時代末期の最盛期には坊舎450(一説には2,700とも)を数え一大宗教都市を形成し、寺領72万石を数え、1万余の根来衆とよばれる僧兵軍団を擁した。また、根来寺僧によって種子島から伝来したばかりの火縄銃一挺が持ち帰られ、僧兵による鉄砲隊が作られた。織田信長とは石山合戦に協力するなど友好関係を築いたが、信長没後、羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄の戦い(小牧・長久手の戦い)においては徳川方に通じ、留守であった秀吉方の岸和田城を襲ったほか、南摂津への侵攻を図ったことで秀吉の雑賀攻め(紀州征伐)を招くこととなった。

根来寺は、鉄砲の生産地であった近在の雑賀荘の鉄砲隊とともに秀吉方に抵抗するが各地で敗れ、天正13年(1585年)、秀吉軍は根来寺に到達。大師堂、大塔など数棟を残して寺は焼け落ちた。

保延6(1140)年には、覚鑁の住房・密厳院を含む覚鑁一門の寺院が高野山内の反対勢力により焼き討ちされるという事件(錐もみの乱)が発生し、覚鑁一門は高野山を下りて大伝法院の荘園の一つである弘田荘内にあった豊福寺(ぶふくじ)に拠点を移した。さらに新たに円明寺を建てて伝法会道場とする。こうして豊福寺・円明寺を中心として院家が建てられ、一山総称としての根来寺が形成される。覚鑁は3年後の康治2年(1143年年)12月12日、49歳のとき円明寺で没する。それから1世紀以上後の正応元(1288)年、大伝法院の学頭であった頼瑜は大伝法院の寺籍を根来寺に移し、この頃から大伝法院の本拠地は高野山から根来寺に移った。

室町時代末期の最盛期には坊舎450(一説には2,700とも)を数え一大宗教都市を形成し、寺領72万石を数え、1万余の根来衆とよばれる僧兵軍団を擁した。また、根来寺僧によって種子島から伝来したばかりの火縄銃一挺が持ち帰られ、僧兵による鉄砲隊が作られた。織田信長とは石山合戦に協力するなど友好関係を築いたが、信長没後、羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄の戦い(小牧・長久手の戦い)においては徳川方に通じ、留守であった秀吉方の岸和田城を襲ったほか、南摂津への侵攻を図ったことで秀吉の雑賀攻め(紀州征伐)を招くこととなった。

根来寺は、鉄砲の生産地であった近在の雑賀荘の鉄砲隊とともに秀吉方に抵抗するが各地で敗れ、天正13年(1585年)、秀吉軍は根来寺に到達。大師堂、大塔など数棟を残して寺は焼け落ちた。

このような経緯を持つ五根来寺ですが、大木村の玉帳陰符経は根来寺の小院であった萬福院からだったようです。それは秀吉の雑賀攻め(紀州征伐)の時のようです。この争いによる村への影響を恐れ、万が一に備えて薩摩に鉄砲を仕入れに行き、そして萬福院から兵法書を入手していたのではないかと考えられているそうです。

根来寺がキーのようですが、沖永良部島の当家の場合はこの遠く離れた紀州の根来寺とつながるのか?

次回に続きます。