昨日、7月生まれの娘夫婦のお祝い会でつくば市にランチに行ってきました。

店は「みずほの村市場」の敷地内にあり「蕎舎(そばや)」と言います。

建物は20年前、約150年前の農家住宅を移築したそうです。

食い気が先行して、またしても食事の写真を撮り忘れました。メニューの名前どおりのものですが。

因みに「鴨汁そば」、「天もりそば」などをいただきました。写真は入口の照明です。

昨日、7月生まれの娘夫婦のお祝い会でつくば市にランチに行ってきました。

店は「みずほの村市場」の敷地内にあり「蕎舎(そばや)」と言います。

建物は20年前、約150年前の農家住宅を移築したそうです。

食い気が先行して、またしても食事の写真を撮り忘れました。メニューの名前どおりのものですが。

因みに「鴨汁そば」、「天もりそば」などをいただきました。写真は入口の照明です。

18日(金)、BOSOのフルハウスに行く途中、遠回りをして昼食に立ち寄りました。

場所は茨城県稲敷郡河内町長竿(かわちまちながさお)。

千葉県側からは成田市から利根川を挟んで反対側。

旧家「長竿邸」は、空家になって10年後に河内町に寄付され、再生後、まちの小さな拠点「長竿亭」として誕生。

家主であった長竿家はこの地域の名主だったそうです。薬医門でしょうか?

この建物は、大正時代に建てられ、土間と田の字の平面構成など伝統的な民家スタイルを残しています。

改修前に台所だった土間の客席

「長竿亭」では、昼は北海道旭川江丹別産の蕎麦粉を使った手打ち蕎麦が頂けます。

もりそばを大盛りにしても200円増しの700円と大変リーズナブル。私は舞茸の天ぷら200円をトッピングしました。

皿にはかみさん注文の野菜かき揚げ、竹輪も盛られています。

夜は予約制で店主おまかせの懐石料理が頂けます。

8畳2間の続き間。一番奥は書院(付書院、床、床脇)のある座敷。

オジギソウやツリバナなどが植栽された庭。建物にマッチし、落ち着く空間になっています。

左側が元来客用玄関。右側が和室8畳。大量の「こけし」を展示。現在、収蔵・展示用の離れを建築中です。

欄間も渋いですね。

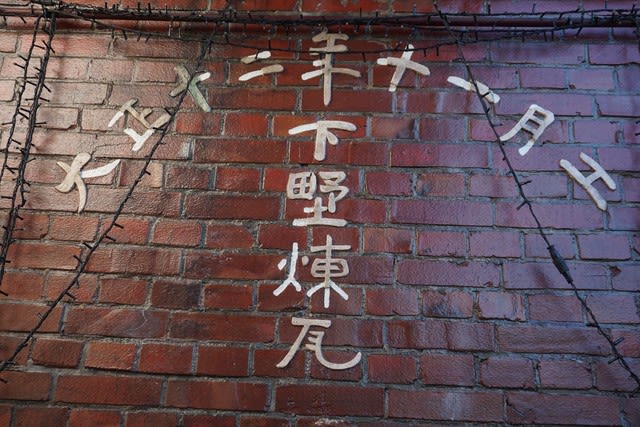

同じ敷地にある築200年以上の土蔵。

中には入りませんでしたが、蔵カフェ「S-Garage Coffee」として営業中。

昨日、久しぶりに江戸川区の「一之江名主屋敷」(都指定史跡、区登録史跡)を訪れました。

前回訪れたのは、昨年の8月17日、真夏でした。(詳細は前回のblogをご覧ください)

入口脇に咲いていた「ボケ」の花。

この屋敷は、江戸時代のはじめに一之江新田を開発した「田島家」の住居で、元禄時代(以降、一之江新田の名主を務めていました。

敷地平面図と間取り(区HPより)。敷地面積は約2000坪(公園部分除く)。

田島家は名主として村の民政を行い、武士のような「門構え」と「玄関」を許され、自宅を役所として公務を行いました。

門構えを許された農家では、好んで「長屋門」を造ったようです。建築年代は不明ですが江戸後期頃と推定されています。(約52㎡)

長屋門の閂金具の飾りになっている釘隠し(乳鋲、饅頭金物、乳金物などと言う)

内側から見た、長屋門。

主屋は、1774年(築240年)に再建されたもので、面積は約270㎡(約84坪)。天保年間(1830~1844)に土間の部分が増築され「曲がり家」となりました。

土間部分。妻側(東)の入口。入母屋造り。三角の部分は「破風」

経年による損傷が目立ってきたことから、平成元年度から4年度にかけ、主屋、長屋門、蔵のすべてを一度解体してから江戸時代末期から明治時代にかけての状態に復元しています。

主屋の茅葺屋根は野鳥による引き抜きや樹木からの滴りによる腐朽が目立ち、雨漏りも見られるようになり、

平成18年に全面葺き替え(材料は静岡県御殿場のススキ)を実施。葺き替えにはなんと5000束、約30tもの茅を使用したそうです。

「出桁(せがい)造り」の軒

平成23年に田島家から建物と土地の一部が寄贈(一部は区が購入)され、区の所有となり、平成28年には隣接する「春江二丁目公園」を取り込み、歴史公園として整備。こちらに「展示棟」を設け、田島家の民具を移動しました。

「ダイドコロとカマド」。

土間の「マス(穀物の収納庫)」。

主屋(曲がり家)は、住まい部分と土間部分に分けられますが、土間は脱穀などの農作業をしたり、用具の置き場に使っていました。

住まい部分は、畳の部屋と板の間があり、玄関に面した座敷は名主を務めている時は公用の場所でした。

畳の部屋の天井は「棹縁天井」。土間は「根太(踏板)天井(上の写真)」で、この上に水害時の救難用の舟が乗っているそうです。

土間の大黒柱。

「イタノマ」。「イロリ」が復元され「自在鉤」、「火棚(ほだな)」を設置。毎日、囲炉裏で茅を燻しているそうです。

「ナンド」、「ホトケノマ」。仏壇、神棚は移動が可能。

「欄間」も質素。

仏壇(左)、右側の下が稲荷神社の神棚(屋外に屋敷神のお稲荷さまを祀った神社があります)。上には一般的な神棚があります。

また、板の間の内、「ダイドコロ・女中部屋」が梁組のままで天井がありません。

「ツギノマ」、「ナカノマ」、「イタノマ」。右側が「ゲンカン」

「槍掛け」

「オクザシキ」。こちらも質素な造りの「床」。何故か天井の棹縁が「床差し(挿し)」になっています。

主屋の「シキダイ付ゲンカン」は、名主の格式を表したもので幕末から明治に造られたものです。

二間間口の「ゲンカン」を正面から。

「イリカワ(入側)」は座敷と濡れ縁の間の通路で、外部から矢を射られたときに畳を立てて防衛した場合もあるそうです。

「濡れ縁」

外側から見た主屋の「濡れ縁」、「イリカワ」

江戸時代末期の様子に復元された「南庭」

屋敷畑跡から見た主屋(北面)

北側の広大な屋敷林(防風など)