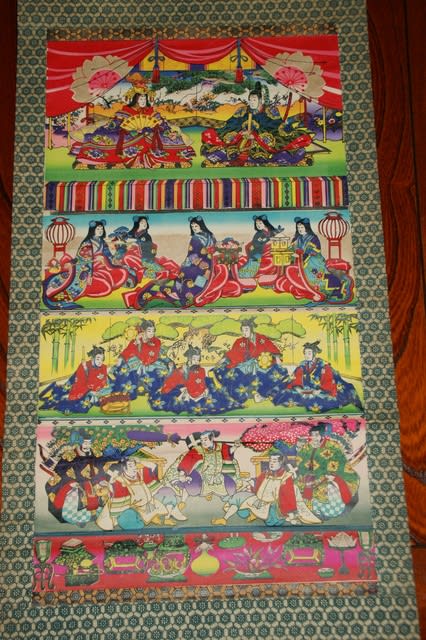

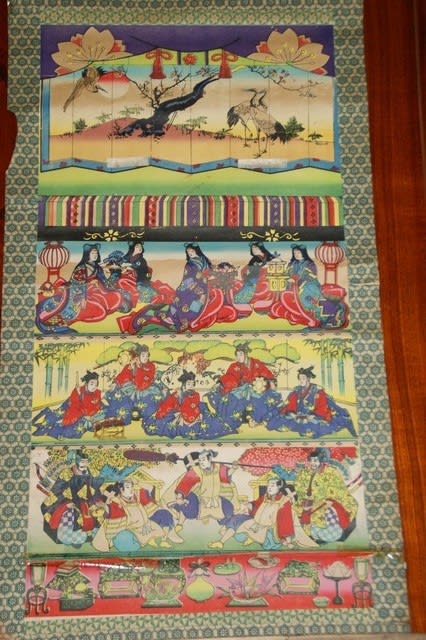

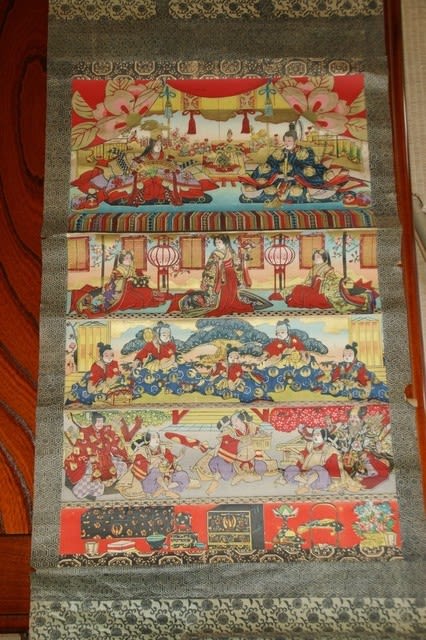

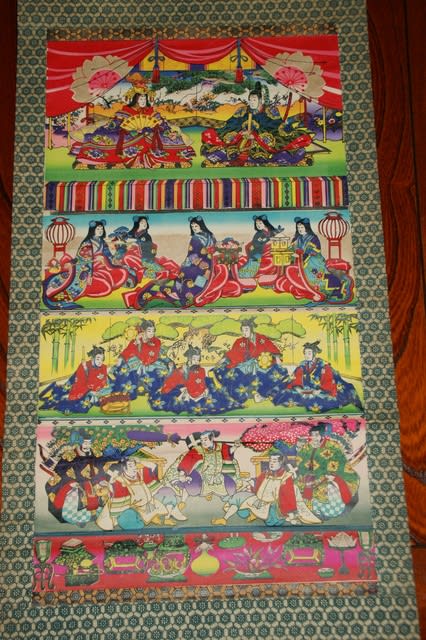

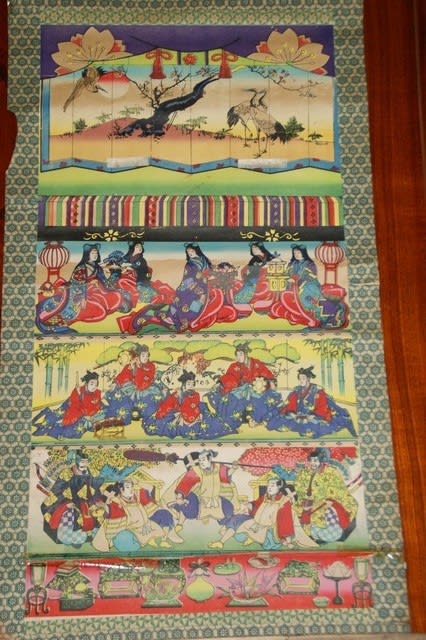

我が家には昭和初期のものと思われる「雛段図掛け軸」が4点あります。

我が家の元の持ち主様は4人姉妹なので「七五三」の時に購入又は親戚等から頂いたものではないでしょうか?

どれも経年によるスレ・傷み・破れが進んでいますが状態は比較的よいと勝手に思っています。

珍しいものなのでとってあり、女の子の孫が生まれたら飾ってみたいと思います。

「雛段図掛け軸」については「𠮷徳大光」のHPに少し解説がありましたので引用させて頂きました。

「雛祭には、雛人形を飾るだけではなく、床の間にも節句にふさわしい掛軸を掛けました。その多くは「立雛」の図で、江戸時代以来、有名無名さまざまな画家たちが描いています。

著名画家に特別注文して描かせた雛掛軸は高価なものですから、一部の富裕層に限られますが、庶民もそうしたものに倣って、質素な掛軸を飾ることがありました。それらの多くは町絵師による木版摺や泥絵具の素朴な絵画で、のちには印刷で大量に作られました。

豪華な衣裳を着た雛人形が高嶺の花であった庶民にとって、雛掛軸はそれに代わる品でもありました。土焼彩色の土人形とともに、親戚・知人から贈られたいくつもの雛掛軸を部屋いっぱいに飾る風景も昭和30年代までは各地に見られたものです。

床の間が少なくなった今日では、雛掛軸もほとんど見かけませんが、この多色印刷の雛段図は何とも「レトロ」で、いかにも華やかで楽しい雛祭の雰囲気があふれています。」

こちらは「寿屋本家」(一宮町)に展示されていた雛人形です。

こちらは「茂木佐邸」(野田市)の大玄関に展示されていた雛人形です。

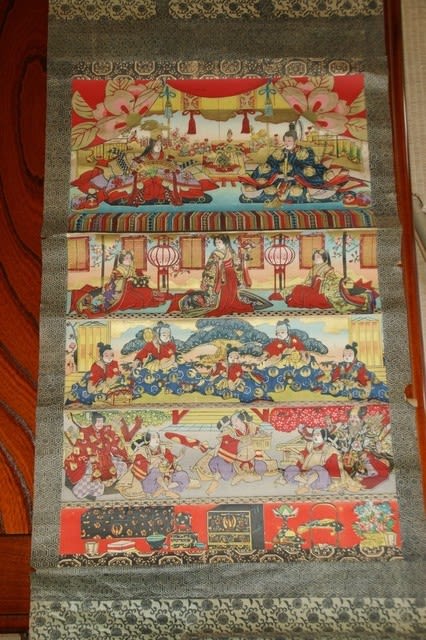

我が家の元の持ち主様は4人姉妹なので「七五三」の時に購入又は親戚等から頂いたものではないでしょうか?

どれも経年によるスレ・傷み・破れが進んでいますが状態は比較的よいと勝手に思っています。

珍しいものなのでとってあり、女の子の孫が生まれたら飾ってみたいと思います。

「雛段図掛け軸」については「𠮷徳大光」のHPに少し解説がありましたので引用させて頂きました。

「雛祭には、雛人形を飾るだけではなく、床の間にも節句にふさわしい掛軸を掛けました。その多くは「立雛」の図で、江戸時代以来、有名無名さまざまな画家たちが描いています。

著名画家に特別注文して描かせた雛掛軸は高価なものですから、一部の富裕層に限られますが、庶民もそうしたものに倣って、質素な掛軸を飾ることがありました。それらの多くは町絵師による木版摺や泥絵具の素朴な絵画で、のちには印刷で大量に作られました。

豪華な衣裳を着た雛人形が高嶺の花であった庶民にとって、雛掛軸はそれに代わる品でもありました。土焼彩色の土人形とともに、親戚・知人から贈られたいくつもの雛掛軸を部屋いっぱいに飾る風景も昭和30年代までは各地に見られたものです。

床の間が少なくなった今日では、雛掛軸もほとんど見かけませんが、この多色印刷の雛段図は何とも「レトロ」で、いかにも華やかで楽しい雛祭の雰囲気があふれています。」

こちらは「寿屋本家」(一宮町)に展示されていた雛人形です。

こちらは「茂木佐邸」(野田市)の大玄関に展示されていた雛人形です。