今日も朝から暑く、最高気温は30℃とのこと。湿度が高く、パソコンの前に座っているとじっとりと汗を掻きます。

今日は花に関するものをいくつか紹介します。

これはあまり出来の良くない造花。

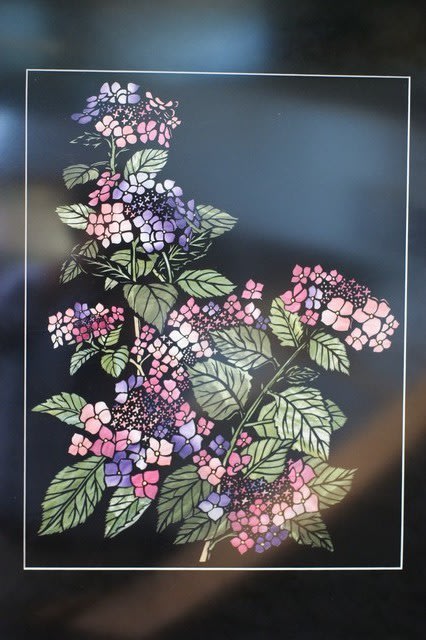

花の切り絵?① 繊細で素晴らしいですね。(撮影:2010年5月8日:水戸市立植物公園)

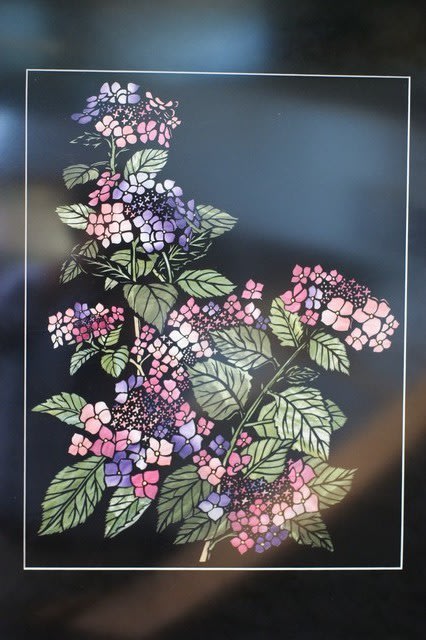

花の切り絵?②

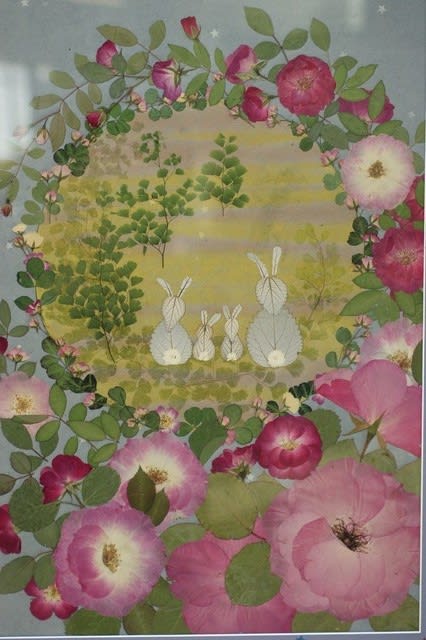

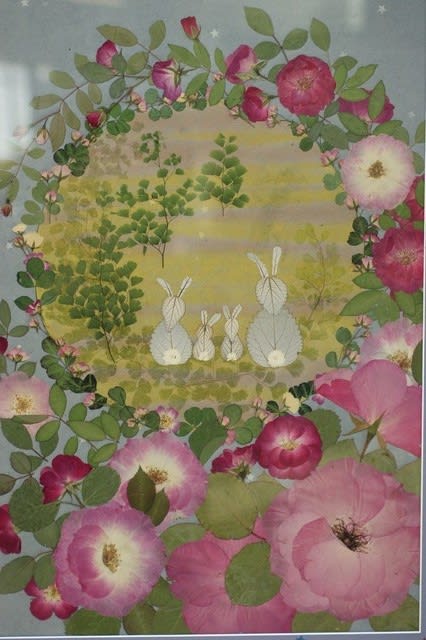

押し花① こちらも素晴らしいですね。(撮影:2009年4月11日:水戸市立植物公園)

押し花②

プリザーブドフラワー(Preserved flowers)。生花や葉を特殊液の中に沈めて、水分を抜いた素材のことで、 生きた植物と比べても遜色のない、瑞々しい質感と柔らかさがあります。

ハーバリウム(herbarium)。あーちゃんが母の日に娘からプレゼントしてもらったもの。

最近、よく見かけるようになりました。ガラス瓶の中に乾燥処理をした植物を入れ、アルコールや防腐剤などに浸して保存したもの。

やはり本物が一番きれいですね。

どれも写真の写りが悪くてすみません。

今日は花に関するものをいくつか紹介します。

これはあまり出来の良くない造花。

花の切り絵?① 繊細で素晴らしいですね。(撮影:2010年5月8日:水戸市立植物公園)

花の切り絵?②

押し花① こちらも素晴らしいですね。(撮影:2009年4月11日:水戸市立植物公園)

押し花②

プリザーブドフラワー(Preserved flowers)。生花や葉を特殊液の中に沈めて、水分を抜いた素材のことで、 生きた植物と比べても遜色のない、瑞々しい質感と柔らかさがあります。

ハーバリウム(herbarium)。あーちゃんが母の日に娘からプレゼントしてもらったもの。

最近、よく見かけるようになりました。ガラス瓶の中に乾燥処理をした植物を入れ、アルコールや防腐剤などに浸して保存したもの。

やはり本物が一番きれいですね。

どれも写真の写りが悪くてすみません。