【連載】藤原雄介のちょっと寄り道(52)

混浴で楽しむ欧州サウナ

ヘルシンキ(フィンランド)、ウイーン(オーストリア)

前回はロシア版サウナのバーニャで繰り広げられる怪しい政治的駆け引きや、性的接触とは少しニュアンスの異なるロシア独特のスキンシップについて書いた。

ちょっと寄り道ではなくて、ちょっと脱線するが、スキンシップとは堂々たる和製英語である。英和辞典で'skinship'を調べても見つからない。

Skinshipに近い英語はというと、 Physical intimacy(身体的親密さ)だが、これだと何のことだかピンとこないだろう。ただ「スキンシップ」は、なかなか優れた造語かもしれない。

さて日本では、近年サウナを愛する人のことを「サウナー」と呼んだりする。因みに、これも和製英語だ。私はサウナ好きではあるものの、さほどサウナについて詳しい訳ではない。そこで、自分のわずかばかりの経験とその経験を基に好奇心の赴くまま調べてみた。

サウナの起源は2000年以上前(6000年以上前との説もある)のフィンランドである。元々は食料を貯蔵したり燻製を作ったりするための小屋(テントという説もある)の熱を利用して、暗く、長く、厳しい冬を乗り切るための沐浴の場へと変化していったらしい。

そもそもサウナとは、フィンランド語で「煙の出る小屋」という意味だ。フィンランドのサウナ文化は、2020年に、ユネスコの無形文化遺産に登録された。英国のジメジメと薄暗い冬も鬱陶しいが、殆ど太陽を見ることのできない極寒の日が続くスカンジナビアの冬と比べれば、まだましと言うものだ。

「ご飯食べた?」がアジアの挨拶なら、スカンジナビアの冬の挨拶は、「ずっと太陽が見えませんね」や「今日は太陽が出て素晴らしい日ですね!」が定番である。

人間は、陽の光を浴びないと、ビタミンDが不足するし、鬱病になる危険性が高まる。これは、北欧の人たちのとって切実な問題で、夏休みに子供たちを南の国に連れて行かないと、虐待行為として、学校から叱責されることもあるという。そのため、例えばノルウェーでは最低でも3週間は連続した夏休みを取る事が義務化されている。

スカンジナビアでは、鬱病の予防策は3つある。まず、スペイン、イタリア、ギリシャなどの南の国に行って太陽を浴びることだ。次は、日焼けマシンで紫外線を浴びること。そして、もう一つは、サウナだ。

フィンランドの人口は、約550万人だが、公私合わせて300万ものサウナがある。先日、面白いニュース見た。フィンランドの公共放送で、「まるで天然の麻薬のような、サウナがもたらす多幸感やリフレッシュした気分」を意味する言葉として、日本語の 'TOTONOU' が紹介されたと言うのだ。フィンランド語で「ととのう」に該当する言葉はあるのだろうか。

サウナが大好きで知られる慶應義塾大学医学部特任助教の加藤容崇氏によると、「ととのう」とは「血中には興奮状態の時に出るアドレナリンが残っているのに、自律神経はリラックス状態の副交感神経優位になっている状態」であるという。

この状態は、サウナ室で「熱い!」、水風呂で「冷たい!」、外気浴で「ほっとする」という環境の変化にさらされることで、アドレナリンが残っているけどリラックスもしているという稀有な状態になる」ことらしい。明日にでも近所のスーパー銭湯のサウナに行ってととのってみたくなった。

▲湖畔のサウナ小屋(フィンランド)

▲湖畔のサウナ小屋(フィンランド)

ヨーロッパで私がサウナを経験したのは、フィンランド(ヘルシンキ)、オーストリア(ウイーン)、オランダ(アムステルダム)、それに英国(ロンドン)の4カ所だけだ。

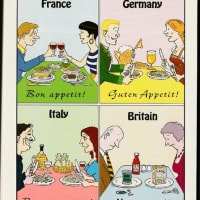

それぞれに、特有のサウナ文化がある。例えばドレスコードならぬ「混浴・裸コード」があり、とても興味深い。では、他の国々も含めて、「混浴・裸コード」を紹介しよう。

まず、全裸で混浴なのが、ドイツ、オーストリア、スイス、オランダだ。サウナ発祥の地フィンランドでは、男女別々に入浴するときは全裸、混浴の時は水着を借用する。英国もフィンランドとほぼ同じだ。

オーストリアのウイーンでは、常宿だったANAグランドホテルウイーン(2002年に英国のホテル投資・運営会社に売却された)の地下にあるサウナにしばしば通った。そこでは混浴でしかも全裸である。

日によって、美しく若い女性達と遭遇し、目のやり場に困ることも

あれば、全身毛むくじゃらのおっさん達に囲まれて、しょんぼりすることも多かった。

年代物のエレベーターの蛇腹状の手動ドアを閉めながら、同行の出張者と「さて、今日は天国か、それとも地獄か?」と夕食前に軽口を叩きながら、地下に降りて行くのはそれなりに楽しかった。

▲混浴サウナ

不思議なのは、男女混浴スッポンポンで平気な、ドイツ人やオランダ人が日本の温泉に裸で入るのは恥ずかしいと感じていることだ。サウナであろうが温泉であろうが、裸であることに違いは無いはずなのに…。

しかも日本の混浴文化は、今や伝説と化していて、現在は、基本的に男女別々に入浴するのが普通である。彼ら自身も恥ずかしさの理由をうまく説明できないようだ。

私が知る限り、真っ裸で温泉に入るのは、日本だけだろう。ヨーロッパにも台湾にもタイにも温泉は沢山あるが、どこでも水着を着て入るのが普通だ。

文化や習慣の違いをすんなり許容するのは、案外難しいものである。だが、最近は、全裸でのびのびと温泉に浸かる日本式入浴の開放感と爽快さに目覚めてしまった外国人がドンドン増えているらしい。

▲台湾の烏来温泉

▲台湾の烏来温泉

▲江戸時代初期の寛永年間(1624~43)頃の江戸を描いた『江戸名所図屏風』の一部

▲江戸時代初期の寛永年間(1624~43)頃の江戸を描いた『江戸名所図屏風』の一部

サウナは、何処の国でも「ととのう」ための明るくて健全な場所である。しかし、フランスにはゲイ専用サウナやLGBTサウナなど怪しげなサウナがあって、怪しげなことも行われているらしい。やはり、サウナは健全に愉しみたいものだ。

【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】

昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。