今日(5月22日)那須の「八幡のツツジ」に行  ってきました。

ってきました。

ネットで八幡のツツジの開花情報を求めながら行きましたが。

悪い予感もしました。

八幡のツツジの現在の開花情報をネットで調べれも検索できず。

開花しましたとの情報は沢山出てくるのですが。( ;∀;)

↑ 今日は家を出るときも、失敗しました。

カメラのバッテリーの確認を夕べの内にしておかなかった。

カメラに取り付けてあるバッテリーを確認したら。

残量があとわずか、予備のバッテリーを確認したら。

残量は0に近い。

急いで家でバッテリーの充電をした。

そんなことで、出発が1時間遅れの8時に家を出ました。

国道4号線じゃなく、裏街道の県道55号線を矢吹方面へ。

距離は遠回りになるが、信号の数が少ないので白河市に早く着きました。

↑ 途中で国道294号線に合流し。

白河では国道4号線に合流し。

↑ 国道4号線を東京方面へ進み、白河市内で右に曲がり県道68号線で那須方面へ。

いよいよ栃木県を目指して。

↑ 突き当りを、県道21号線に曲がり那須湯本方面へ。

↑ 県道17号線に右に曲がり、すぐ左の県道266号線。

↑ 左に曲がり県道266号線。

ペニーレインを目指して。

ペニーレインに着いたのは午前9時過ぎ。

急いでパンを購入して那須の八幡のツツジの駐車場へ。

↑ 那須の駐車場に着いたのは、午前10時頃。

那須高原駐車場に車を駐車させ。

ツツジの見頃の頃は、早く行かないと駐車場に車を駐車させるのに一苦労。

↑ ほどほどには車が駐車していましたが、見頃の頃はこんなもんじゃないです。

車の台数は。

↑ でも今日は、駐車場はガラガラ?。

↑ カメラを片手に八幡のツツジ群生地を一回り。

↑ 案の定ツツジの見頃は過ぎていました。

↑ 中央展望台からの眺め。

ツツジの見頃はかなり過ぎていました。

残念。

ところどころにツツジの花は残っていましたが。

↓ ここからは、過去の写真と今日(5月22日)の写真との合作。

↑ 最初のポイントに着く途中に咲いていた花木の花。

写真を撮影したら、通りすがりのご婦人たちに、何のお花と聞かれましたが。

小生答えられず。

ご婦人たちの、一人の方がフローしてくれました。

綺麗な花だから、カメラ  で写真をと。

で写真をと。

↑ 木道を中央展望台まで、ひたすら歩く。

ツツジが見ごろの頃に来るとこんな感じの光景が目に飛び込んできます。

でも今回 (5月22日) は葉桜でした。

↑ 木道の脇には。

↑ 人が居ないことを確認して  。

。

↑ ツツジの花が綺麗に咲いていました。

↑ なかなか、花の開花と家の都合のいい日が合わないのですが今回は。☺

↑ 雨上がりだったら、みずみずしいツツジの花が撮れたんだろうけど。

↑ 中央展望台からの那須連山方面を眺める。

山ツツジが見事に咲いていました。

この日は残念ながらこの光景を観ることは出来ず。

↑ 中央展望台からの那須連山方面の反対側を眺める。

↑ 美しいの一言。

↑ 中央展望台。

人を入れないで撮影するのは不可能。

↑ 木道脇に咲く花。

↑ 木漏れ日とツツジのコントラストがたまらない。

↑ 紅いドウダンツツジ。

今回(5月22日)この日は赤いドウダンツツジは見事に咲いていました。

↑ 紅いドウダンツツジ。

他の方のブログを拝見したら(サラサドウダンツツジ)と言う名前のようです。

↑ 今日は、まばらに咲いていた山ツツジを探しながら。

↑ 今日(5月22日)は、まばらに咲いていた山ツツジを探しながら。

↑ 今日は、まばらに咲いていた山ツツジを探しながら。

↑ 今日は、まばらに咲いていた山ツツジを探しながら。

↑ 木道を一回り。

↑ 那須高原駐車場へ一回りして戻る事に。

↑ 那須高原駐車場へ戻ってきました。

こちらからも目的地へ行く方もいる様です。

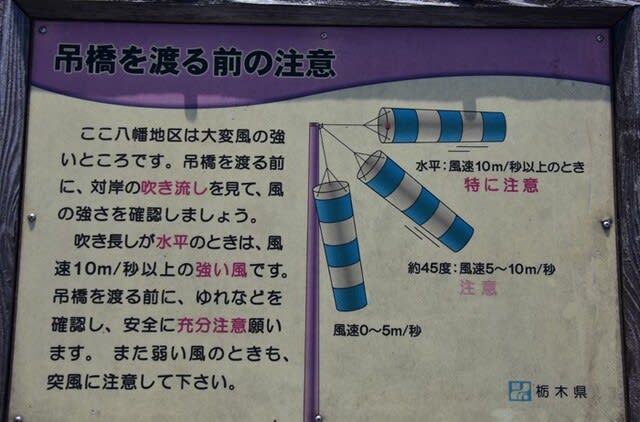

↑ こちらは吊り橋方面。

私は車で移動しました。

↑ 強風の時は渡れず。

↑ 私は高いとこが苦手なので、一人で訪れた時は渡ることは無いが。

友達と一度来たときは意を決っして渡ったことがありましたが。

↑ 吊り橋を支えるアンカー。

↑ 吊り橋駐車場に戻る事にしました。

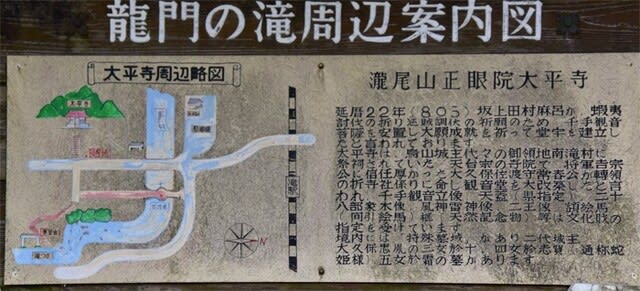

↓ もう一つの目的地、駒止めの滝方面へ。

ここからの写真は今日(5月22日)に訪れた時の写真です。

↑ 大丸温泉方面へ。

↑ 北温泉方面へ、右に曲がり。

↑ しばらく行くと、駒止めの滝駐車場に。

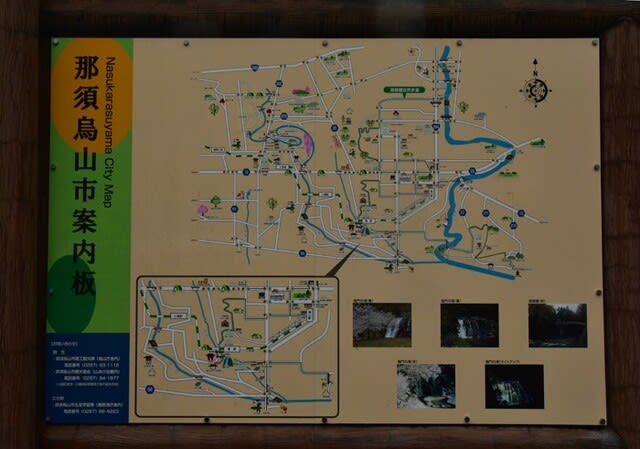

↑ 那須平成の森案内図。

↑ 駒止めの滝、上流。

↑ 滝展望台から望遠レンズを使って。 ↑ PLフィルターを使用しシャッタスピードを遅くして。

カメラの手振れを抑えるのはかなり困難でしたが。

↑ 400㎜の望遠レンズ  を使用して。 ↑ 水の色が何とも言えない美しさでした。

を使用して。 ↑ 水の色が何とも言えない美しさでした。

↑ 滝展望台。

↑ 滝ともお別れ。

↑ こちらの写真は、秋の駒止めの滝。

↑ 茶臼岳。

私は登った事はないが、友達は登った事があるような事を言っていたことを思い出す。

来た道を帰ることに。

↑ 途中白河の「英(はなぶさ)」でワンタンメンを美味しく食べてきました。

く距離を抑えるために会場近くの有料駐車場へ。

く距離を抑えるために会場近くの有料駐車場へ。

で鎌倉へ行った時の思い出。

で鎌倉へ行った時の思い出。

ホーム 。

ホーム 。

が。

が。