今回もプロフィア…

26年式の型式はQPG-SH1E。

この車は1週間前にチェックランプが点いたのとエアー漏れがヒドイ…という事で入庫しており、調べるとあちこち修理が必要で見積りを出してたんですが…

O.Kが出た為、再入庫。

やる事が多くて大変です…

実質1日半しか預かれないので段取り良く進めないと間に合いません…

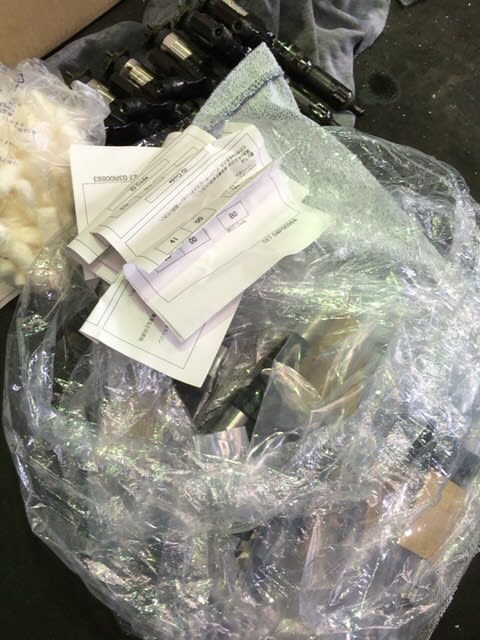

交換する部品達…

内容は、まずチェックランプの方はSCR系統のトラブルで調べるとNOxセンサーの不良の為、要交換。

エアー漏れはABSのモジュレーターからだったんですが、コレがまた原因はエアドライヤーの…

もっと言えばコンプレッサーという事で、モジュレータ交換に加え、ドライヤーとコンプレッサーのO/Hをする事に…

どこから作業するか迷いますが…

まずはドライヤーから。

プロテクションバルブやらチャージパイプを取り外して…

本体取り外し。

本体とドライヤーO/Hキット…

で、中にはリビルトドライヤーに交換すればいいじゃん‼︎…て思う方もいるかと思いますが、このリビルトドライヤーの値段…20万以上と超高額なんですよ。

それだったらO/Hした方が断然金額を抑えられるんです…

ガバナーやチェックバルブ等各部のOリングやシール関係を交換していきます。

このタイプはガバナーの取り外しはスプリングが効いているのでプレス等で軽く押さえる必要があります。

各部品を洗浄してシールを交換していきます。

このピストンも動く方向がそれぞれ違うのでシールの向きにも注意が必要です…

次はエキゾースト部を…

Oリングやらバルブを交換。

乾燥剤も交換します…

見積もりを出した時点でオイルの排出がかなり酷かったので、その時にカートリッジの乾燥剤だけは交換したんですよ…

1週間ほど前なんですが、もうこんなに汚れてるんです。

このように乾燥剤がオイルを吸っちゃうとドライヤーとしての機能が著しく低下するんです。

シートやフィルターを交換して乾燥剤の入れ替え。

組みあがり…

車両に取り付け。

ドライヤーは完成。

次はNOxセンサーを…

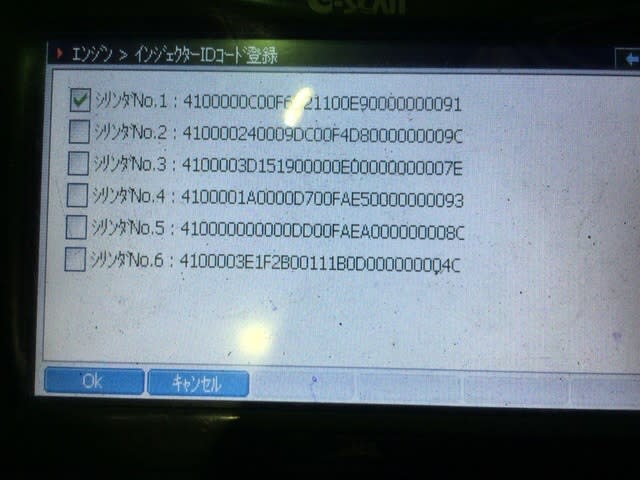

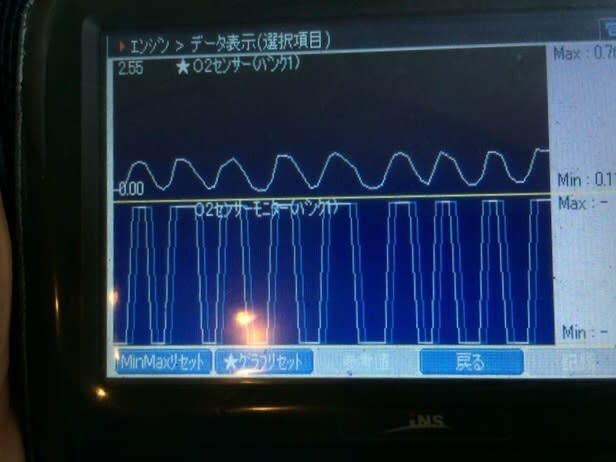

NOxとは窒素酸化物の事で主に排ガスに含まれており、最近のトラックは環境対策の関係で尿素SCRという機構で排気ガス中のNOxを還元する装置が付いてます。

尿素SCR…というの名の通り還元剤として尿素(AdBlue)を使用しており、NOxセンサーはSCR触媒上流と下流に2つ付いてます。

上流側はエンジンの排ガスに含まれるNOx濃度を検知してECUに入力…その数値をもとにECUが最適な尿素の噴射量などを決定します。

その他にも排気温度やエンジンの負荷状況によって制御は変わるのでNOxセンサーだけで噴射量が決まる訳ではありませんが…

で、下流側のセンサーはNOxが計算通りにきちんと低減されたかをモニターしたり、触媒劣化判定などに使用されます。

あるメーカーの方の話によると、機能的にはNOxセンサーは1つで事足りるそうなんですが、理論上ではなく、実測値でNOxが低減した事を証明する必要があるそうで…

そういう理由もあって2つなんだそうです…

このNOxセンサーも精度が命の部品でジルコニウムなどのレアアースを使用してるので見た目とは裏腹に高額です…

他の車でもNOxセンサーはよく壊れるので今後は耐久性に課題がありそうですね…

コレが前側…

コレが後ろ側…

で、外すのにO2センサーソケットが使えた…

まあ普通のコンビネーションでも緩むんですけどね…笑

取り外したNOxセンサー。

新品を取り付けて完成…

更に次はABSのモジュレータを交換。

この車両はカプラー裏に取り付けられてます。

カプラー周辺での作業はツナギにグリスが付かないように気を使います…

グリスが付くとめっちゃテンション下がるので…

で、取り外し…

エアーのポート内部には水分が…

これはドライヤーで除去出来なかった水分がエア経路に混入してる証拠です…

今回のエキゾースト部からのエア漏れも水分が混入したせいでしょう…

ドライヤーの整備を怠るとその他のエアー系統にも不具合が起こす危険性があります。

新品のモジュレータ。

ジョイント類を付け替えて車両に取り付け。

完成。

まだあります…

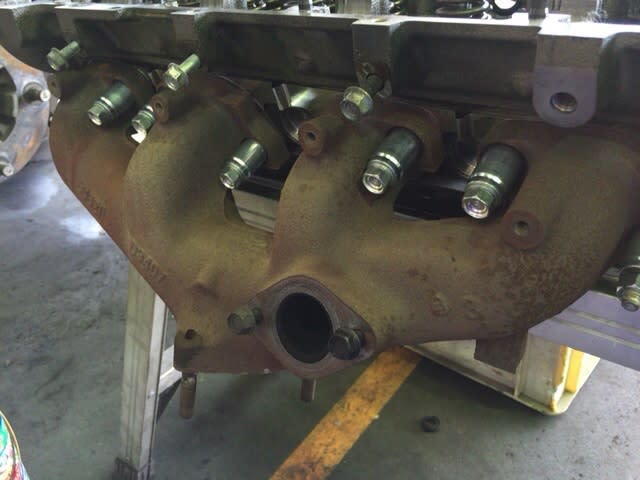

このエア漏れの元凶である…エアコンプレッサー。

というかこのプロフィアになってからエアコンプレッサーやドライヤーのトラブル多すぎですね…

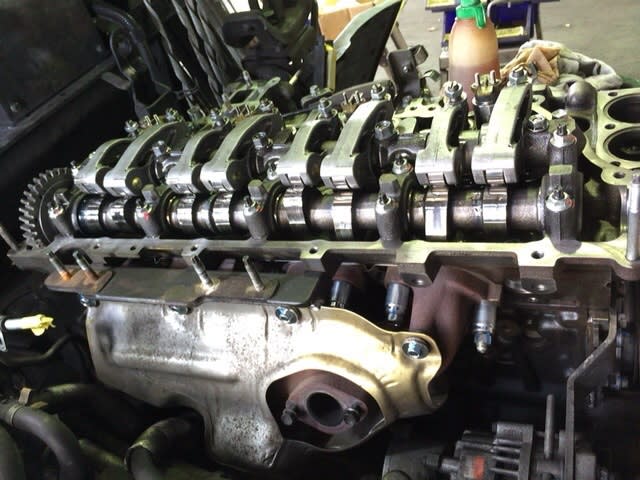

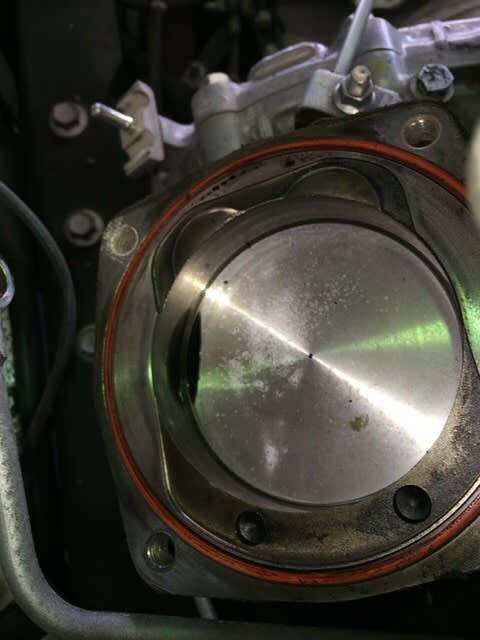

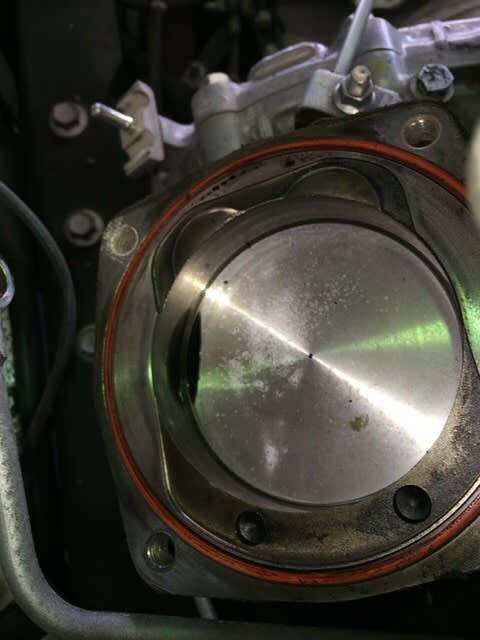

ピストンは再使用でヘッド、ライナー、ピストンリングを交換していきます。

チャージパイプのボルトを外すとオイルがベッタリ…

更にヘッドを外すと…

オイルが溜まってます…

結論としては…エアコンプレッサーからオイルが上がりエアドライヤーにまわりドライヤー機能が低下…除去出来なかった水分がエア経路に混入…その結果ABSモジュレータがエア漏れを起こした…という事です。

それはさておき…

ピストンを上死点にして…

ライナーを抜き、ピストンを取り外します…

新品ライナー…

ピストンは再使用します。

ピストンリングを交換しようと思ったら…

ちっちゃいし…

部品出し間違えてやがる…泣

急いで再配達をお願いしてその間に出来る事を…

しばらくしてピストンリングも届きライナーに組んでいきます。

エアコンプレッサーのピストンはライナーに半差しの状態で組んでいきます。

ピストンピンも入れてヘッドも組み付け…

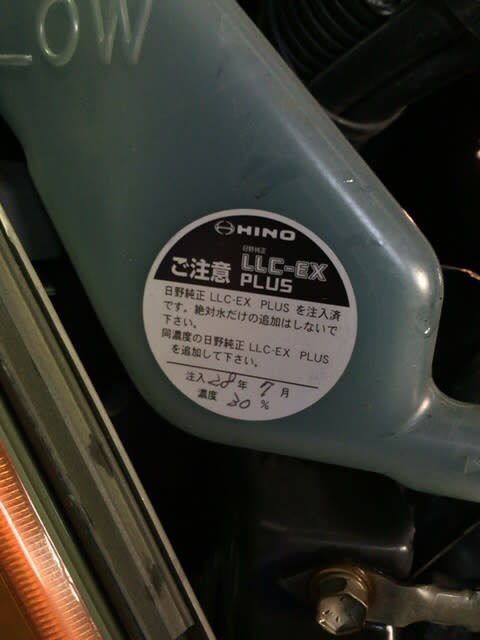

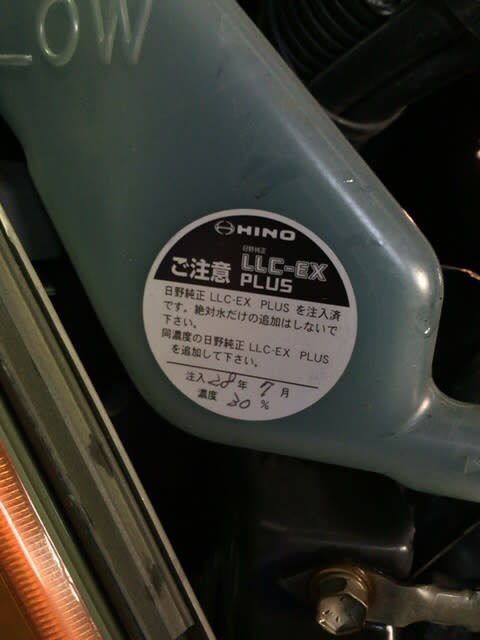

後は冷却水を交換。

本来なら補充でいいんですが、以前整備してた所が色違いを混ぜたのか妙な色になってます…

その為全交換する事にしました。

この年式のプロフィアは本来なら青いLLCなんです。

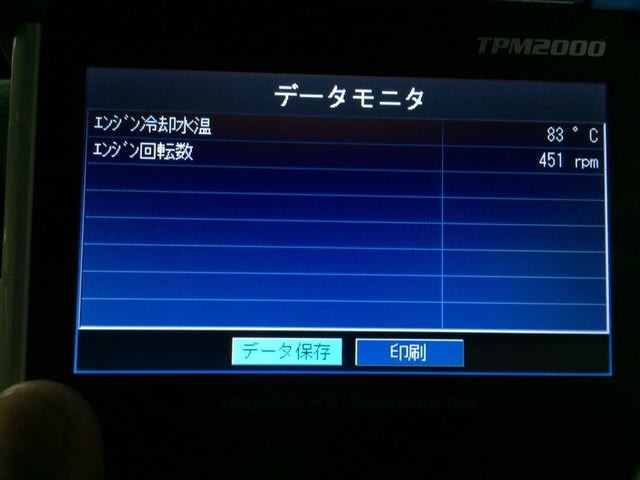

で抜き替えてエア抜き…

この時期のエア抜きは車内では苦痛です…

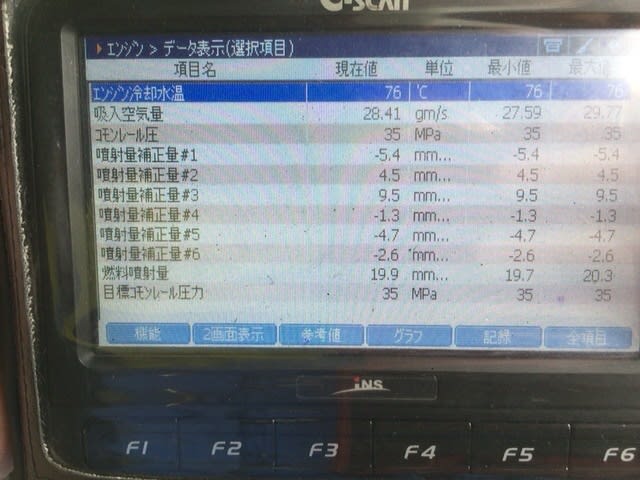

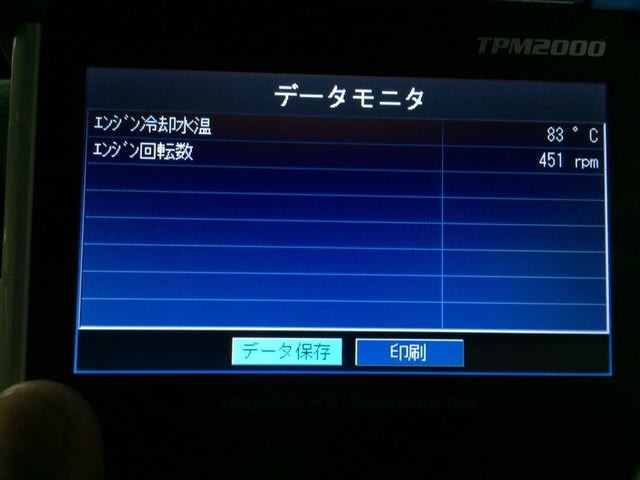

水温も安定してます…

本来このプロフィアはラジエターの下側に給水コネクタがありポンプで圧送すればエア抜きは劇的に早く終わります…

が…現在ポンプが壊れてるので従来の方法でエア抜きです。

後は得体の知れないLLCを混ぜられないように…

コレが本来の色ですね…

後は試運転をして各部を再度点検して納車です…

なんとか間に合いました…

26年式の型式はQPG-SH1E。

この車は1週間前にチェックランプが点いたのとエアー漏れがヒドイ…という事で入庫しており、調べるとあちこち修理が必要で見積りを出してたんですが…

O.Kが出た為、再入庫。

やる事が多くて大変です…

実質1日半しか預かれないので段取り良く進めないと間に合いません…

交換する部品達…

内容は、まずチェックランプの方はSCR系統のトラブルで調べるとNOxセンサーの不良の為、要交換。

エアー漏れはABSのモジュレーターからだったんですが、コレがまた原因はエアドライヤーの…

もっと言えばコンプレッサーという事で、モジュレータ交換に加え、ドライヤーとコンプレッサーのO/Hをする事に…

どこから作業するか迷いますが…

まずはドライヤーから。

プロテクションバルブやらチャージパイプを取り外して…

本体取り外し。

本体とドライヤーO/Hキット…

で、中にはリビルトドライヤーに交換すればいいじゃん‼︎…て思う方もいるかと思いますが、このリビルトドライヤーの値段…20万以上と超高額なんですよ。

それだったらO/Hした方が断然金額を抑えられるんです…

ガバナーやチェックバルブ等各部のOリングやシール関係を交換していきます。

このタイプはガバナーの取り外しはスプリングが効いているのでプレス等で軽く押さえる必要があります。

各部品を洗浄してシールを交換していきます。

このピストンも動く方向がそれぞれ違うのでシールの向きにも注意が必要です…

次はエキゾースト部を…

Oリングやらバルブを交換。

乾燥剤も交換します…

見積もりを出した時点でオイルの排出がかなり酷かったので、その時にカートリッジの乾燥剤だけは交換したんですよ…

1週間ほど前なんですが、もうこんなに汚れてるんです。

このように乾燥剤がオイルを吸っちゃうとドライヤーとしての機能が著しく低下するんです。

シートやフィルターを交換して乾燥剤の入れ替え。

組みあがり…

車両に取り付け。

ドライヤーは完成。

次はNOxセンサーを…

NOxとは窒素酸化物の事で主に排ガスに含まれており、最近のトラックは環境対策の関係で尿素SCRという機構で排気ガス中のNOxを還元する装置が付いてます。

尿素SCR…というの名の通り還元剤として尿素(AdBlue)を使用しており、NOxセンサーはSCR触媒上流と下流に2つ付いてます。

上流側はエンジンの排ガスに含まれるNOx濃度を検知してECUに入力…その数値をもとにECUが最適な尿素の噴射量などを決定します。

その他にも排気温度やエンジンの負荷状況によって制御は変わるのでNOxセンサーだけで噴射量が決まる訳ではありませんが…

で、下流側のセンサーはNOxが計算通りにきちんと低減されたかをモニターしたり、触媒劣化判定などに使用されます。

あるメーカーの方の話によると、機能的にはNOxセンサーは1つで事足りるそうなんですが、理論上ではなく、実測値でNOxが低減した事を証明する必要があるそうで…

そういう理由もあって2つなんだそうです…

このNOxセンサーも精度が命の部品でジルコニウムなどのレアアースを使用してるので見た目とは裏腹に高額です…

他の車でもNOxセンサーはよく壊れるので今後は耐久性に課題がありそうですね…

コレが前側…

コレが後ろ側…

で、外すのにO2センサーソケットが使えた…

まあ普通のコンビネーションでも緩むんですけどね…笑

取り外したNOxセンサー。

新品を取り付けて完成…

更に次はABSのモジュレータを交換。

この車両はカプラー裏に取り付けられてます。

カプラー周辺での作業はツナギにグリスが付かないように気を使います…

グリスが付くとめっちゃテンション下がるので…

で、取り外し…

エアーのポート内部には水分が…

これはドライヤーで除去出来なかった水分がエア経路に混入してる証拠です…

今回のエキゾースト部からのエア漏れも水分が混入したせいでしょう…

ドライヤーの整備を怠るとその他のエアー系統にも不具合が起こす危険性があります。

新品のモジュレータ。

ジョイント類を付け替えて車両に取り付け。

完成。

まだあります…

このエア漏れの元凶である…エアコンプレッサー。

というかこのプロフィアになってからエアコンプレッサーやドライヤーのトラブル多すぎですね…

ピストンは再使用でヘッド、ライナー、ピストンリングを交換していきます。

チャージパイプのボルトを外すとオイルがベッタリ…

更にヘッドを外すと…

オイルが溜まってます…

結論としては…エアコンプレッサーからオイルが上がりエアドライヤーにまわりドライヤー機能が低下…除去出来なかった水分がエア経路に混入…その結果ABSモジュレータがエア漏れを起こした…という事です。

それはさておき…

ピストンを上死点にして…

ライナーを抜き、ピストンを取り外します…

新品ライナー…

ピストンは再使用します。

ピストンリングを交換しようと思ったら…

ちっちゃいし…

部品出し間違えてやがる…泣

急いで再配達をお願いしてその間に出来る事を…

しばらくしてピストンリングも届きライナーに組んでいきます。

エアコンプレッサーのピストンはライナーに半差しの状態で組んでいきます。

ピストンピンも入れてヘッドも組み付け…

後は冷却水を交換。

本来なら補充でいいんですが、以前整備してた所が色違いを混ぜたのか妙な色になってます…

その為全交換する事にしました。

この年式のプロフィアは本来なら青いLLCなんです。

で抜き替えてエア抜き…

この時期のエア抜きは車内では苦痛です…

水温も安定してます…

本来このプロフィアはラジエターの下側に給水コネクタがありポンプで圧送すればエア抜きは劇的に早く終わります…

が…現在ポンプが壊れてるので従来の方法でエア抜きです。

後は得体の知れないLLCを混ぜられないように…

コレが本来の色ですね…

後は試運転をして各部を再度点検して納車です…

なんとか間に合いました…