題名はさておき、まずは近況です…

申請から審査まで本当に1ヶ月かかりました…

我々民間の業者からするとなかなか理解しがたいですが、色んな業種の方と話してるとお役所はそんなもんらしいです…

知り合いの方も飲食店を開業する時に苦労したと言ってましたが…

1日でも早く営業したい側からすると1ヶ月営業出来ない場合の損失がどれほどのものなるのかは到底理解してもらえないんでしょうかね…

実際には審査に来てから認証が下りるまでにも更に日数がかかりますから…

まあ、とにかくこれで少しは前に進めそうです。

そんなこんなで悶々とした日々が続いておりますが…

まずはFP54スーパーグレート。

たまにエアーが全然たまらない時があるという事でお預かりしたんですが…

車両を引取回送中に見事に症状が発生。

エンジン回転を中速まで上げレーシングさせても4kg/㎤にも満たない状態が続き、走行不能になりました。

話を聞いた時点でおおよそ予想はついてましたが…

点検ハンマーでプロテクションバルブを軽くコンコンしてあげると、シューンという音と共にエアがたまりました。

コレ、どこのメーカーの車両でもこの手の不具合は発生しますが…

原因はマルチプロテクションバルブ内部のバルブ固着や摺動不良。

で、そのバルブ固着や摺動不良の原因となるのがドライヤーの機能低下によるもの。

更にそのドライヤーの機能低下の原因となっているのがエンジンオイルなんですが…

まあこの話は後で詳しく書くとして…

とりあえずマルチプロテクションバルブの交換とエアドライヤーのオーバーホールを行う事に。

プロテクションバルブのリビルトもあるらしいのですが値段的にはあまりメリットを感じないので、プロテクションバルブは新品交換、エアドライヤーはオーバーホールという形をとりました。

ゴソゴソしてドライヤー&プロテクションバルブを取り外し…

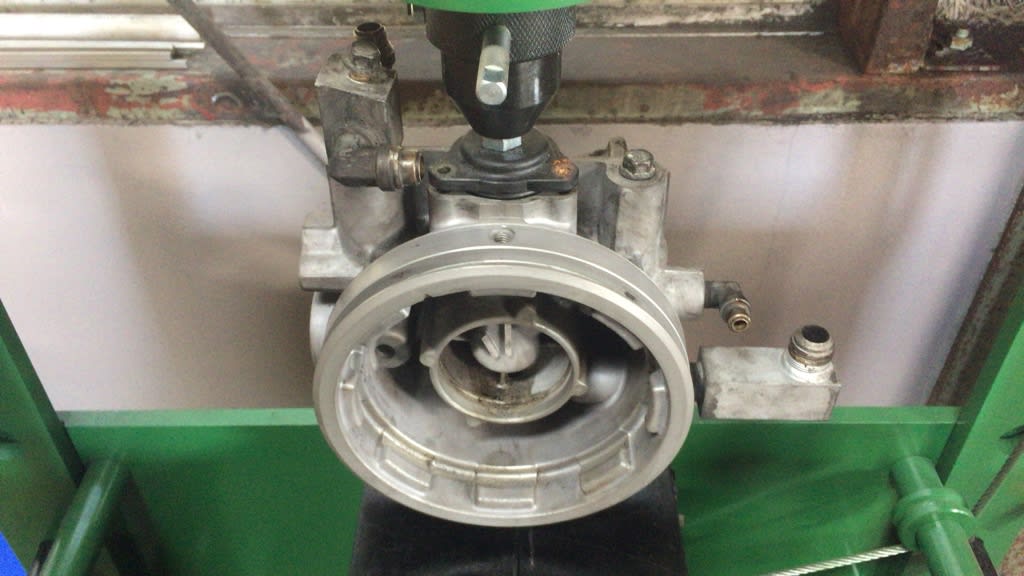

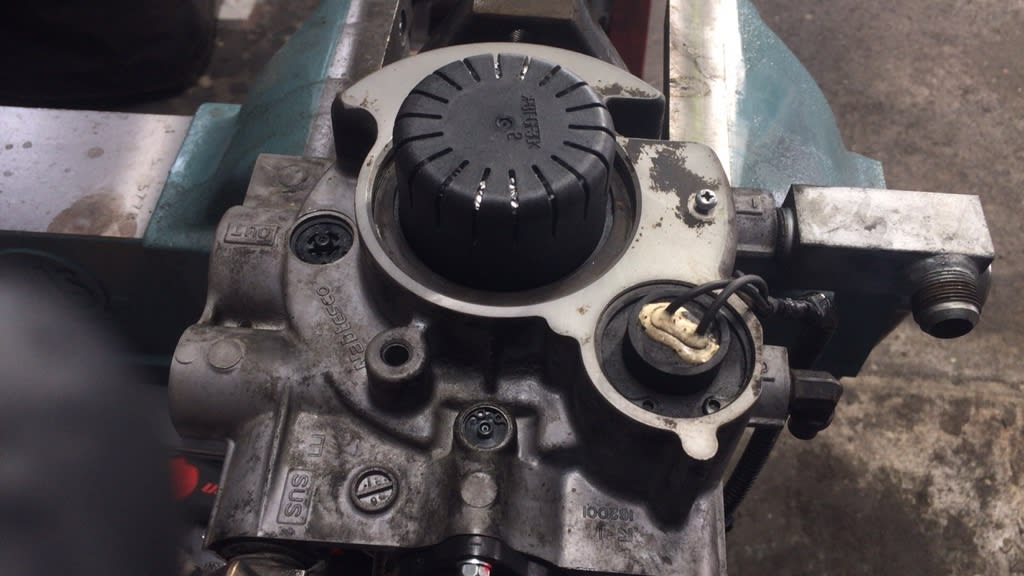

取り外したエアドライヤー&プロテクションバルブ。

エアードライヤーはコンプレッサーで圧縮されたエアー中に含まれる水分や油分を除去するための機構で、プロテクションバルブはそのドライヤーから出た乾燥した空気を各機構に分配します…

更にプロテクションという名の通り、万が一、分配先の機構でエアが急激に減るような事態が起きても他の機構(ブレーキ用のエアなど…)に与える影響を最小限に抑える役目を持っています。

つまり、このプロテクションバルブがエアーで制御される各機構への分岐点という事になります。

よくある症状で特定のタンクにだけエアがたまらない…なんてトラブルはプロテクションバルブ不良によるものがほとんどです。

まずはドライヤーのバルブボディーからオーバーホールする事に…

開けてすぐにこのオイルの量ですよ…

更にエアーコンプレッサーからの導入口はスラッジが蓄積しています…

エキゾーストバルブはこんな状態だし…

フィルターはこんな状態…

というより詰まってます。

フィルターが詰まっているためOリングを押しのけてエアーを排出していたようです…

妙な形に変形してます。

エキゾーストバルブを抜き取るとゴテゴテ…

チェックバルブを取り外し…

ガバナーも分解。

ちなみに今回のオーバーホールキットにはガバナーのアジャスターボルトとキャップもキットに入っている為に交換するんですが、元のアジャスターボルトの突き出し量を測定しておいた方がいいです…

画像の赤丸の部分がアジャスターボルト。

このボルトの突き出し量を測定しておきます…

で、測定した数値と同じ寸法になるよう新品のボルトを組む時に調整しておきます。

スプリングは再使用なので取り外す前の突き出し量に合わせておけばパージ圧の調整はまず必要ありません。

もちろん車両取付後の確認は必須ですが…

再使用する部品は洗浄、ゴム関係は交換して…

バルブボディー側の内部も洗浄して…

各部を組み付けていきます。

ガバナーキャップの取付ボルトは1.5Nm…

エキゾーストバルブのフィルターの新旧比較…

詰まっているのがよく分かると思います。

組み付けてバルブボディー側は完了。

今度は乾燥剤側の作業を…

もう中の状態は想像に難くないですね…

フタを開けてみると案の定オイルでベッタリ。

こちらもケースの洗浄やゴム関係の部品を交換して組み付け…

新品の乾燥剤を入れてカバーを取り付け。

カバーのボルトは6.9Nm…

更に新品のプロテクションバルブを取り付けて…

後は車両に取り付けて、パージ圧を確認して作業は完了です。

残ったプロテクションバルブを分解すると、中はオイルやスラッジでゴテゴテの状態…

シートが張り付いて取れなかった箇所もありました。

これではトラブルになるはずですね…

ここから題名のエンジンオイルの重要性の話。

エンジンオイルの重要性なんて分かってるぜ!今更何言ってんだ?…と思うかもしれませんが…

以前どこかの記事にも書いたんですが、今回のエアドライヤーのトラブルに限らずインジェクター、DPF、EGR、ターボなどのトラブルは突き詰めていくとエンジンオイルに原因がある事が分かってきています…

もちろん100%ではありませんが、多くのケースでエンジンオイルに起因しています。

どういう事かと言うと…

エンジンオイルのベースオイルはAPIによって大きく分けて5つのグループに分類されており…

今、国内に出回っているディーゼル用のエンジンオイルのほとんどがグループ1というカテゴリに属するエンジンオイルで…

このグループ1のオイルは鉱物油ベースの精製方法も簡単ないわゆる一番安価でグレードの低いオイルになります。

(ちなみに大型トラック4社の純正指定オイルは全てグループ1のオイルです)

グレードが低いとはいえ、エンジンを保護する為の役割は果たしており、定期的に交換する事で今までのディーゼルエンジンには特に問題はありませんでした。

ところが、排ガス規制がだんだんと厳しくなりEGR、ブローバイガス還元装置、高精度インジェクター、高効率ターボ、DPF、SCRなどの環境対策の為の機構が採用されるようになってからはディーゼルエンジンのトラブルは激増しました。

これは以前にも書きましたが上記のトラブルがディーゼルエンジン全体のトラブルの約7割を占めています。

そのトラブルを起こす原因の中の1つにエンジンオイルがある…という事なんです。

そもそもエンジンオイルには必ず代表性状というものがあり、これはエンジンオイルを精製販売する上で必ず必要になるもので、いわゆるスペック表みたいなもの。

その中の数ある項目の中の1つにNoack(ノアック)と呼ばれる項目があるんですが、これはエンジンオイルの蒸発性を示すもので、ある一定の条件下でエンジンオイルの蒸発量を測定したものです。

で、メーカー純正品も含めグループ1のエンジンオイルのNoackは基準こそ満たしてはいるものの、どれも高い数値でそれは言い換えると蒸発しやすいエンジンオイルと言えます。

この蒸発したエンジンオイルの成分が各機構に入り込みトラブルを起こしているわけです…

蒸発したエンジンオイルがブローバイガスと一緒に吸気側やシリンダーにまわりインジェクターの先端に付着、熱で焼かれる事で固着…

結果インジェクターの噴霧不良に繋がり…

他にもシリンダーで燃えきらなかったエンジンオイルの成分が排気ガスと一緒にEGRクーラー内部やバルブに付着する事でこれまた固着…

オイルとススですから…

どうなるかはディーゼルエンジンを整備してる方ならEGRクーラーやバルブ、更にはインマニ内部がどんな状態なのかは散々見てきているかと思います…笑

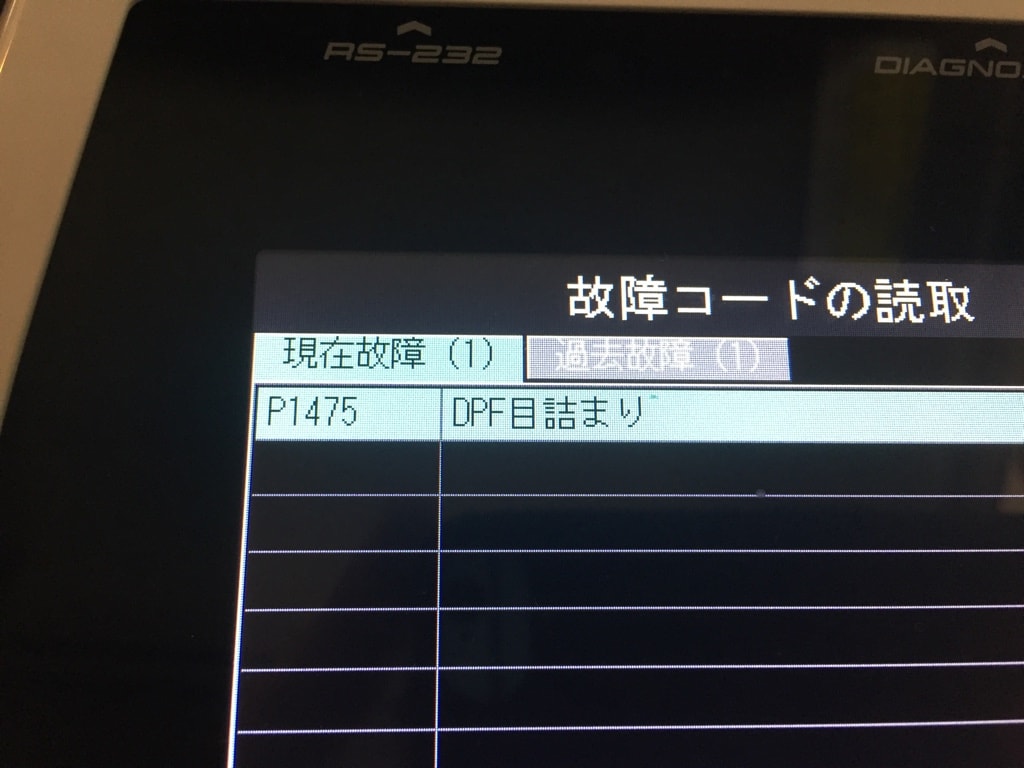

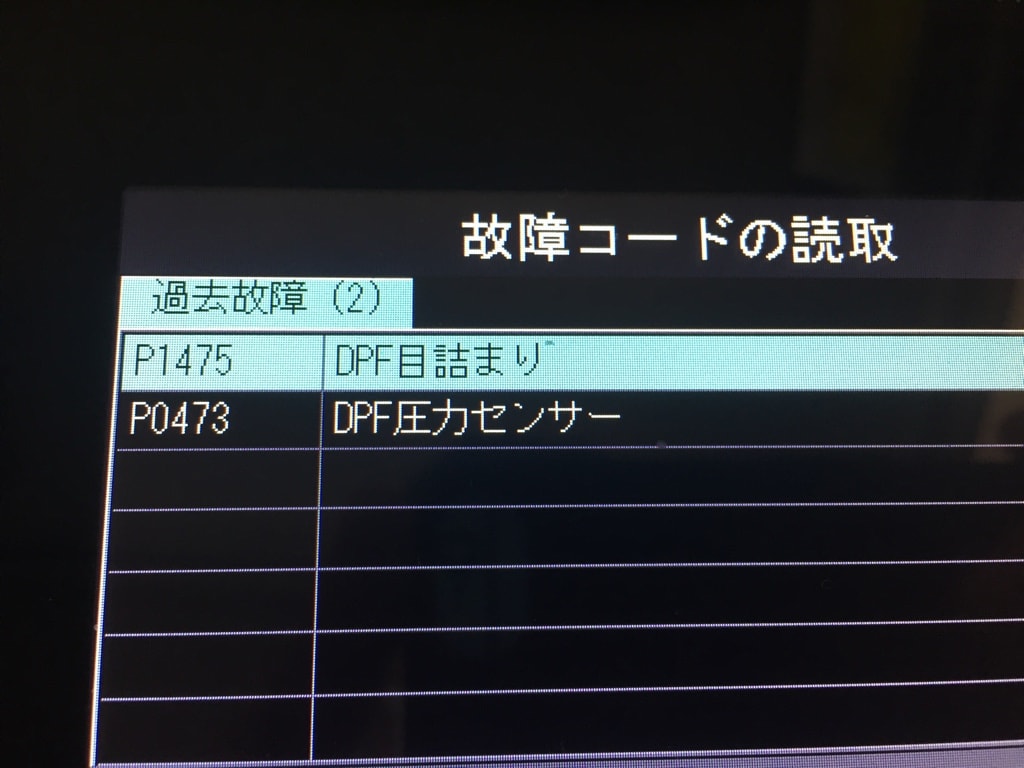

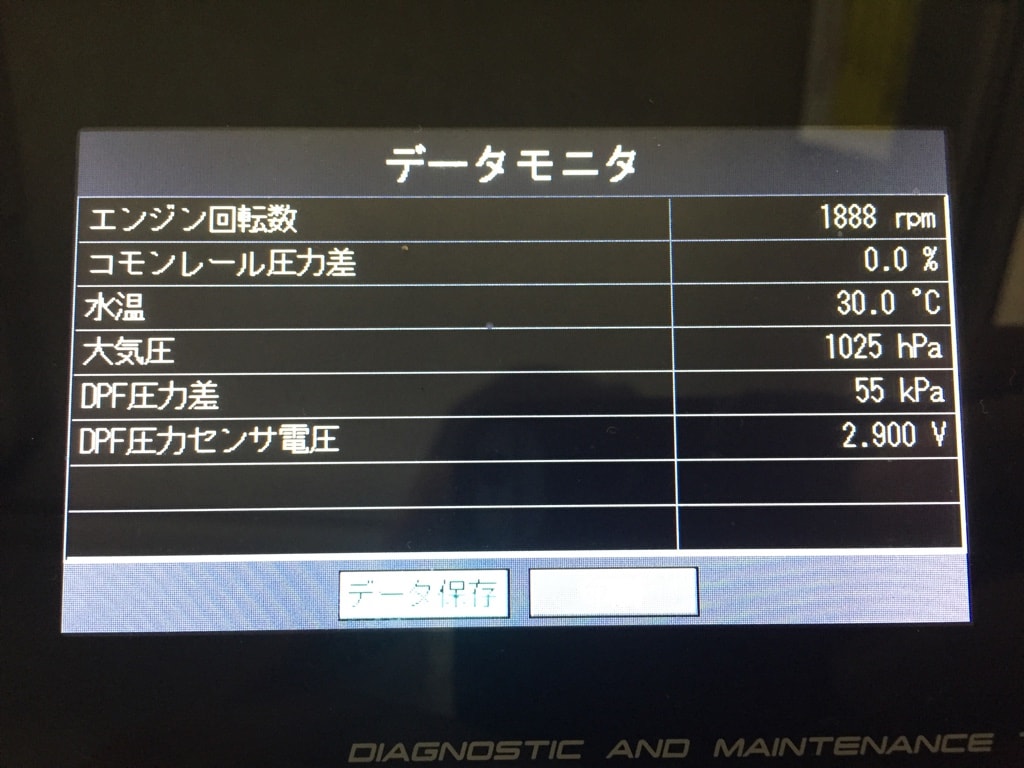

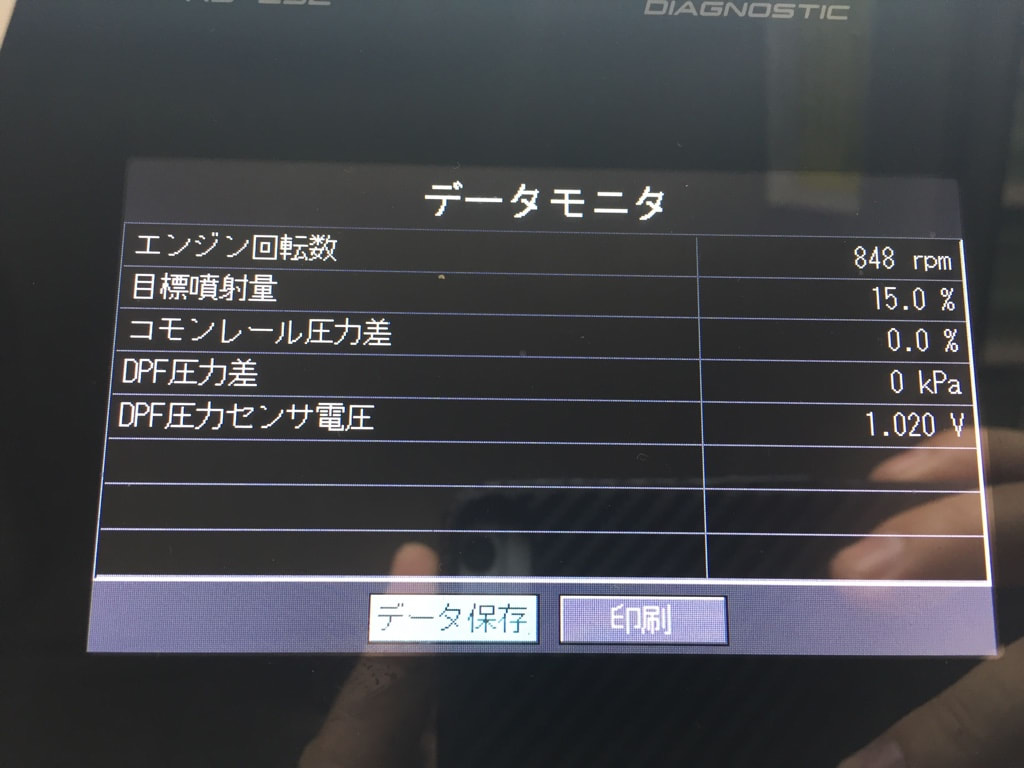

DPFしかり…

インジェクターの噴霧状態が悪くなり、EGRの効率が下がれば、もうどうなるかを説明するまでもありませんよね…

もちろんこれらには裏付けがキチンとあり、インジェクター表面、EGRクーラーやバルブの表面、DPFやDOC表面に付着している物質の成分分析をした上で、平均して付着物の約35%がエンジンオイルの成分だという事が分かっています。

もちろん、個体によってはオイル上がりや高効率タービンの副作用というケースもあるので全てのケースが蒸発したエンジンオイルという訳ではないと思いますが、蒸発したエンジンオイルが原因となっているケースは少なくありません。

では何故そんな事が言えるのか…

ディーゼルエンジンを整備している方なら比較的理解しやすいと思いますが、仮にエンジンオイルが蒸発した事によるトラブルと仮定した場合、妙に納得出来る部分が多いと思いませんか?

先ほども言ったように全てのケースで当てはまる訳ではありませんが、少なくとも私は多くの部分で今まで納得出来なかった点が線で繋がるイメージがありました。

実はその情報を元にある検証を行っていたのですが…

その検証というのが今回の車両のようなエアドライヤーにオイルが混入するというケース。

このトラブルはどこのメーカーの車両でも頻繁に起きていますが…

今までどうにも納得いかなかったのはオイル上がりが原因と踏んでコンプレッサーを換えても改善されないケースが少なくなかった事。

仮にオイル上がりが原因ならコンプレッサーを換えれば症状は緩和されるはずですが、それが全然改善されないんです…

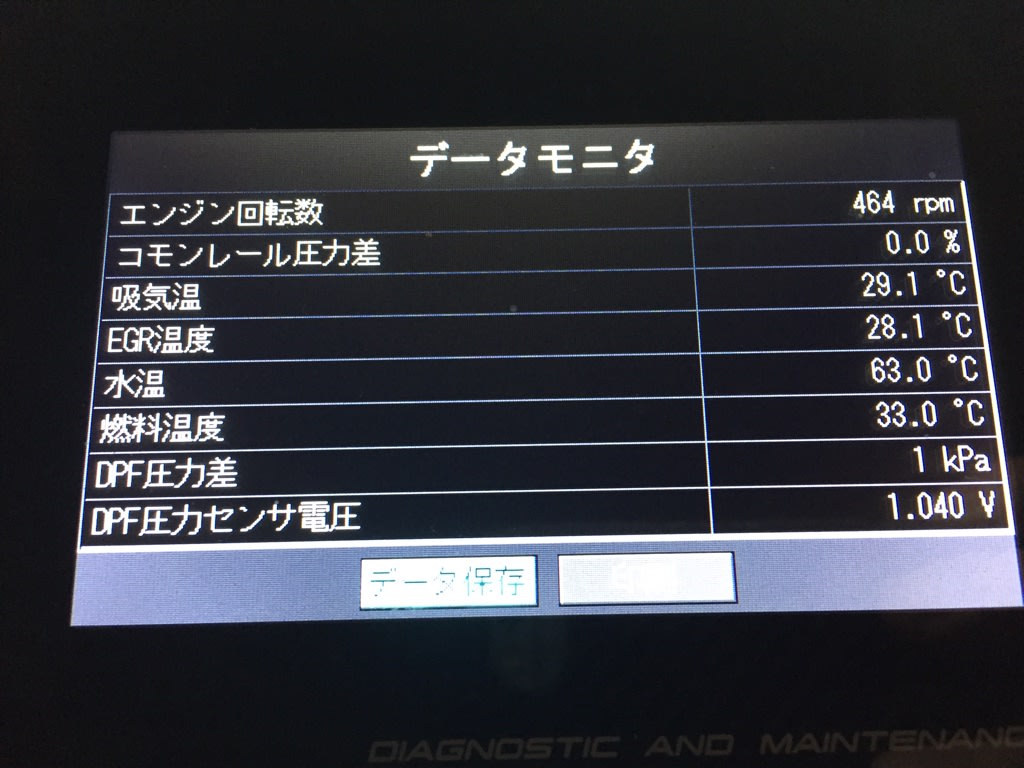

その車両が下の車両で今回とは別の車両ですが、以前高年式の車両なのにエアドライヤーにオイルが混入してトラブルを頻繁に起こす症状でした。

一番初めはドライヤーとコンプレッサーをオーバーホールして様子見…

その時のドライヤーの状態がこちら。

酷いでしょ?

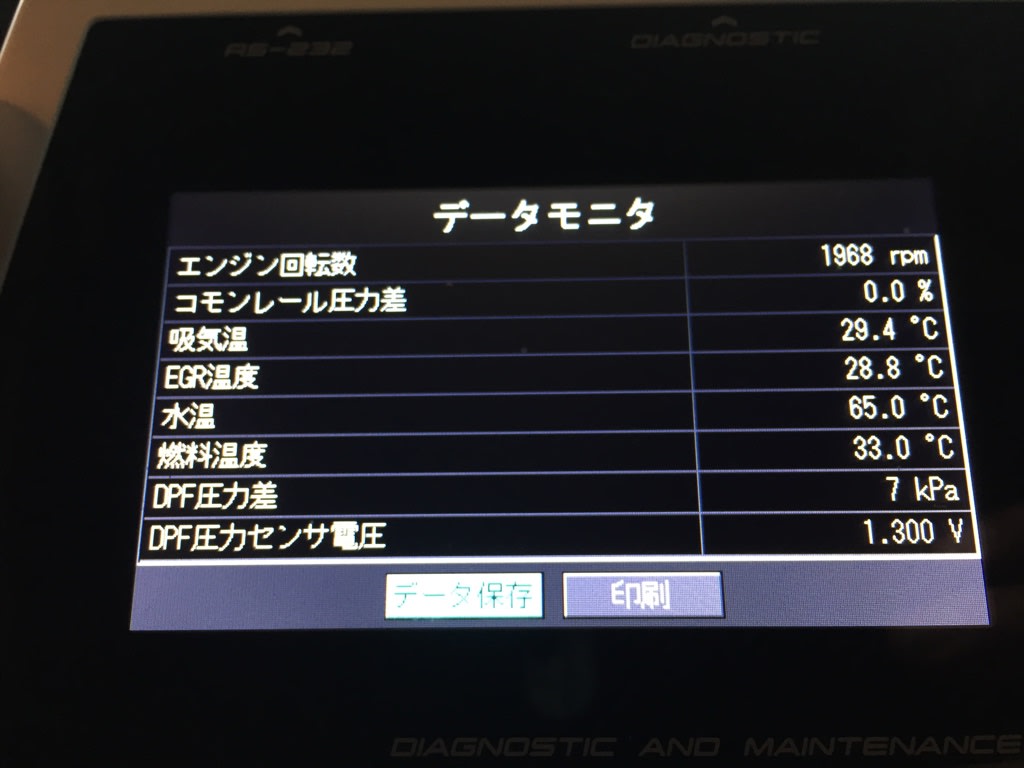

ところがその2ヶ月後に車検で入庫した時のエアドライヤーの状態がこちら…

コンプレッサーをオーバーホールしたはずなのに既にオイル汚れがありました。

底の方の写真は探したけどありませんでしたが…

底側約1センチ程はキャビア化していたのを覚えています。

で、この車両今年の3月にディーラーさんで車検をやったんですが、その時にカートリッジのオーバーホールに加え蒸発しないエンジンオイルに交換してもらったんです…

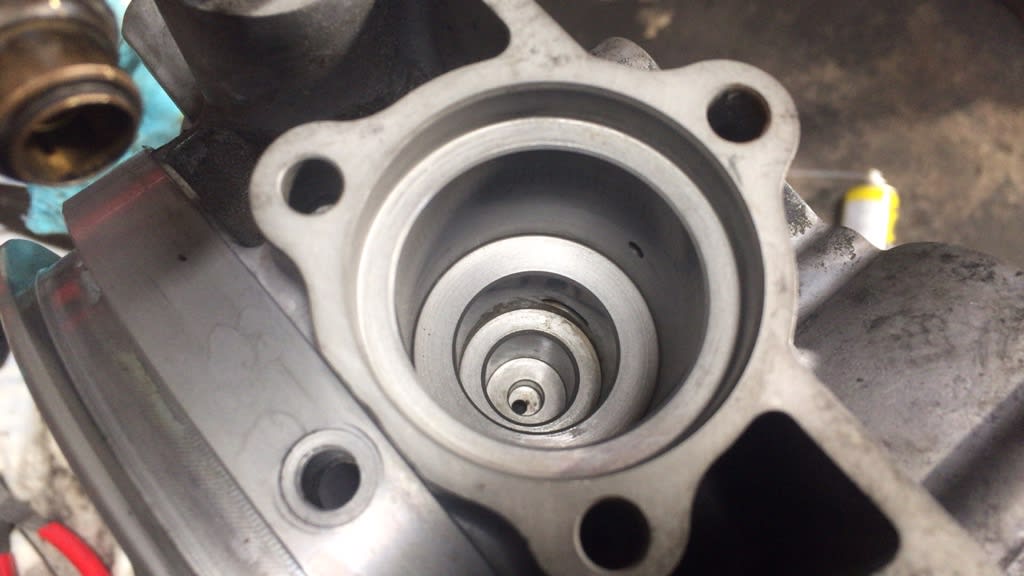

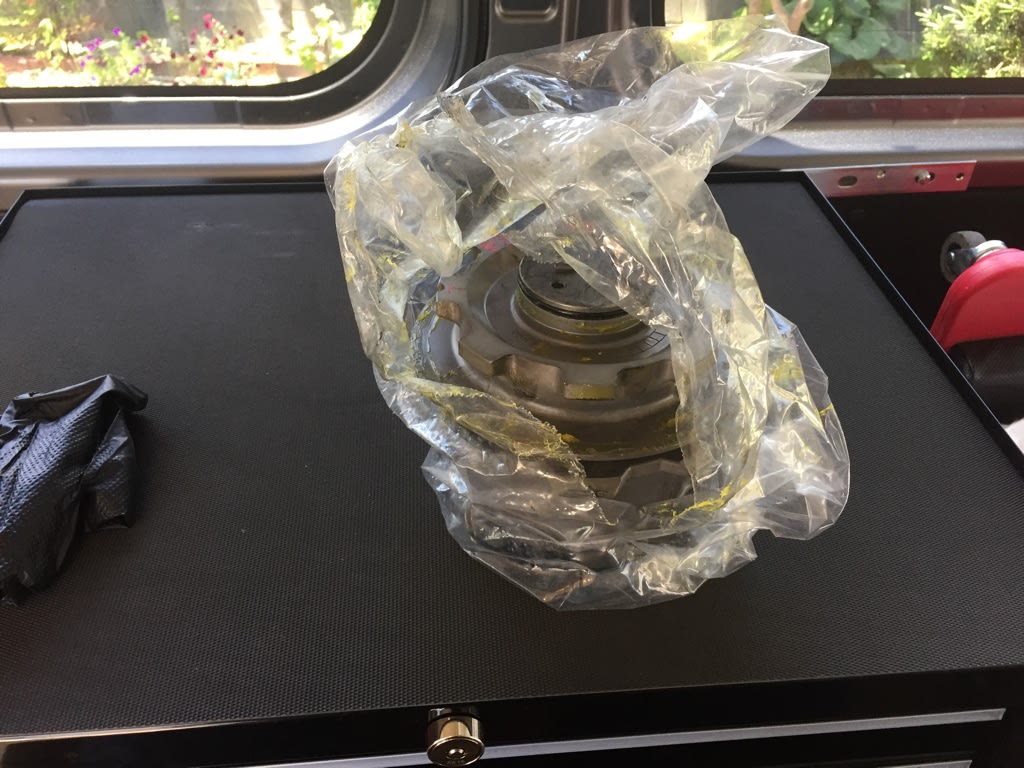

そこから半年後の点検時に検証のため、お客様にワガママ言ってドライヤーの状態を見せてもらえないか⁉︎とお願いしたところ快諾頂きカートリッジを交換してもらい、取り外したカートリッジを回収してきたんです。

その回収してきたドライヤーのカートリッジがコレ。

オイル交換後、半年で約2万キロ走行。

オイルの油分も明らかに少ないのが分かると思います…

で、カバーを開けてビックリ。

にわかに信じられませんでしたよ…

だってコンプレッサーオーバーホール後2ヶ月でオイルが混入していた車両が半年経ってもこの状態なんですから…

底の方も水分は多く付着してますがそれはドライヤーなら当然の事で、驚いたのが油分が殆ど付着していないという事。

もちろんコンプレッサーはレシプロなのでオイル上がりで混入するケースもあるとは思いますが、今回の劇的な差が使用するエンジンオイルのスペックを変えた事によるものだとしたら多くのトラブルを未然に防ぐ事が出来ます。

この信憑性を更に上げるため、実はコレ以外にも複数の車両で検証しており、最終的な結果はもう少し先にはなると思いますが、途中経過は良好です。

他にも以前勉強会に来て頂いた方々から色々と有益な情報もあるので、それらを加味して色んな角度から検証、原因を追求する事で無駄なトラブルを防げるメンテナンスに繋がればと思います。