(ナウイズム旗揚展に書いていただいた山脇先生の新聞論評)

ナウイズム絵画を知って頂くために、記事をまとめ、カテゴリー「ナウイズムと中村二瓶先生」からすぐに読んでもらえるようにしました。(4/8~4/18連載記事)

中村二瓶先生の美術論とナウイズムの関連を書いたものです。記事を一括してまとめて掲載いたします。長文となりますが、私の中村二柄論としても意味あるものと考えておりますので、記録として参考にして頂けたら幸いです。

************************************

(第一日目)

ナウイズムですが、それを作品制作の中でどう実現していくかを真剣に問うてみたいと思います。

東洋の美術家の制作は、彼自身の「魂のイメージ」の実現を求めて苦闘する天才的個性の独創性な行為ではない。「自分の身体を楽器として、芸術そのものがおのずから響き出る」のである。己を捨て、己を空しくして、己の奥底に、天地の精霊の声なき声を聞くのである。その制作はしたがってまた、美術家の個性的な、独自の構想、意図、意識をこえる。

(中村二柄:東西美術史 岩崎美術社 P63 9~13 ウルフィグラールなもの)

これは、東洋、特に日本の書芸術を中心にして考察した芸術論で、西洋の手法を対置させて、その独自性、芸術の本質を説いた至宝です。

西洋の絵は、下絵を描き、試行錯誤を繰り返して完成に至ります。天才は、己の描く個性的な世界を、独創的な手法で実現していく。

天才的な絵画は、こうして生まれていく訳ですね。レンブラントの絵など、典型的な天才絵画と言えるでしょう。

この絵を描くためには、光の研究を極め、天才的なデッサン能力が求められます。

重要なのは、これ(自画像)を描く前に、下絵が施され、そして完成に向かって進んでいくこと。つまりレンブラントにとっては、この作品を完成させる前(プレ)から完成図が意識されており、それに向かって進んでいく。これが西洋絵画だというのです。

ところが東洋の絵画(書)は今、この一瞬にすべてを吐き出そうとする。つまり、西洋絵画のように完成前(プレ)がなく、下描きは存在しない。

結局、独創的な絵画を組み立てて描くのではなく、己を楽器のように使って絵を生み出すのです。

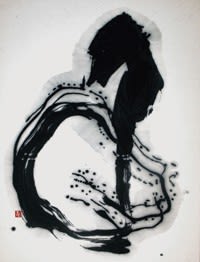

墨象家 井上有一 の作品

この一気に描かれた文字とも風景ともつかぬ形象。これが西洋に対する東洋の芸術だというのですね。

この絵を描くためには、「目的に向かってまい進しようとする己」を捨て、「描こうという意志」さえ消して、己自身が描く行為そのものとなる必要がある。

そのためには、己自身が空となって、その奥底にあるまさに天地の精霊の声に従うのですね。

それは当然、禅の世界につながって行きます。

これは禅宗における絶対主体道であり、浄土宗における他力本願でもある。仏教それ自体の本旨であろう。(中村二柄)

東洋の絵画は、こうして、西洋の天才(一個性)を越えて、宇宙と一体になることを目指す訳です。

技術ではなく心、「吾は空なり」を意識した強い精神性が、技術を超越する境地を求めるわけですね。

さて、この問題を自分の作品に問いかけてみたいと思います。

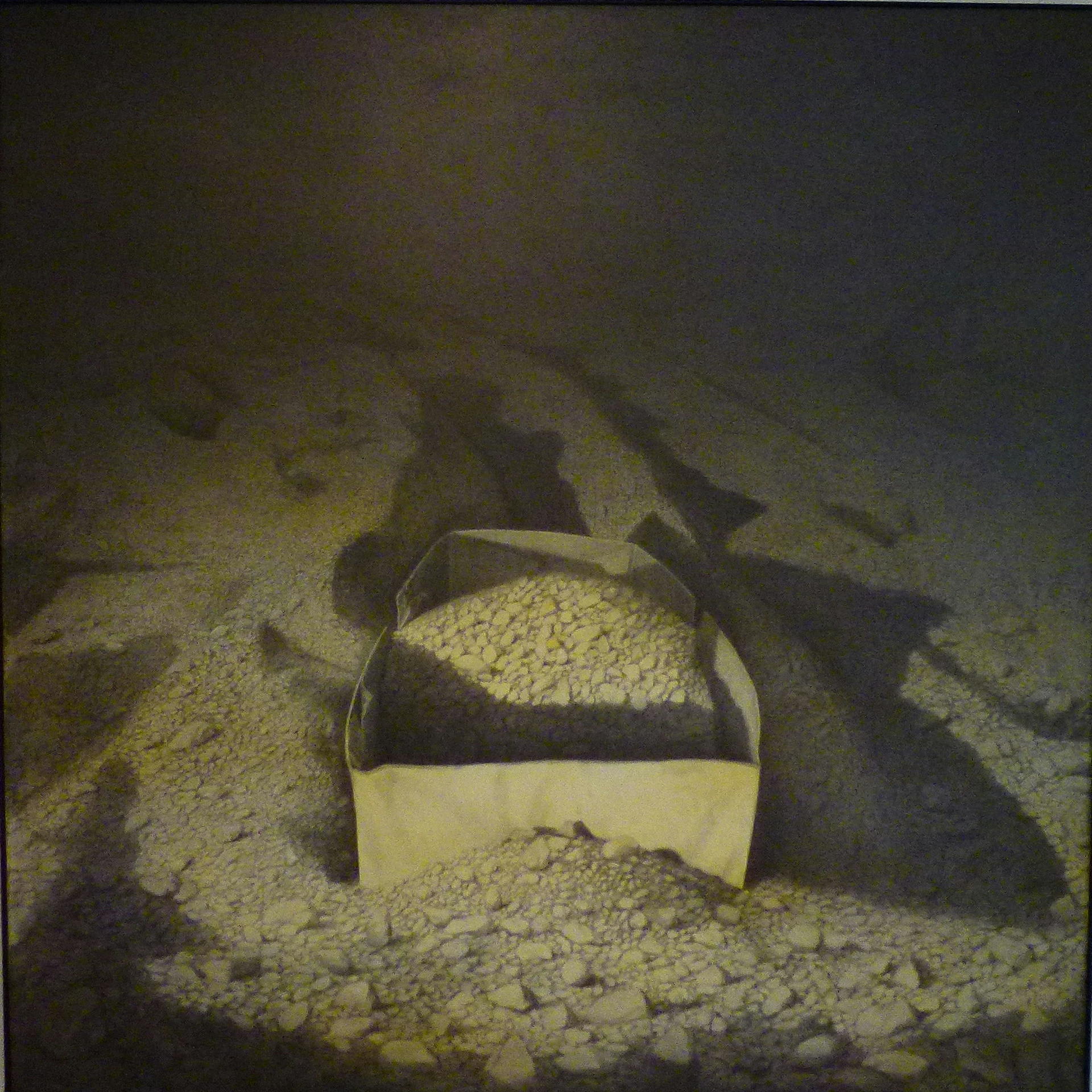

この絵(未完)は、久々に私が潜り抜けた修羅の絵ですが、そこに少し手掛かりを感じているのです。

と言いますのも、私の作風は、予定した形に向かってひたすら鉛筆を動かすということであり、見た目には西洋絵画に近いのですが、しかし私の思いは、中村二柄先生の考えに強く傾倒するものです。

そこにどんな活路を見い出すのか、無論それは絵を描くことで答えを見出すしか無いのですが、自分を納得させるものをつかみたい訳です。

その核心をまだつかんでいる訳ではありません。ですので、この記事は、私の心のリアルタイムの、まさに今、この時の風景であり、自問自答の繰り返しになるかもしれません。

私にとって、絵を描くだけが芸術ではない。それはトータルに行われなければならない。つまり生活そのものが芸術となるわけで、このブログ発信もまた、のしてんてん絵画の一部なのです。そのすべてが一つになって音色を出す楽器となるわけです。

リアルタイムに描き、そして書くことで考える。そんなスタイルで進めてみたいと思います。

***************************************

(第二日目)

芸術論的に、絵画をどう見るか。その考え方には、西洋絵画と東洋絵画で大きな違いがあると、前回書きました。

二柄先生によると、

「いわば有の芸術の論理に対して無の芸術の論理というべきもの(P66)」

程の相違があるわけですね。つまり西洋は有の芸術であり、東洋は無の芸術だという訳です。

この相違とは何なのでしょうか、

私の考えでは、それは四次元と五次元の違いと写るのです。

有名なフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」です。

まず明らかにわかることは、論理的だということですね。

西洋絵画は何を描くかと言えば、自分の外にある、人や風景だということが出来ます。その、自分の外にある対象を目指して描き進んでいく訳ですね。もちろんこの態度は自我像や、自分の中にある心象風景に対しても、変わりません。

結局、それは自我から生まれるものを目指して描こうという姿勢があるのです。

そしてそこには空間と時間がある。つまり四次元から生まれる絵画という訳です。

それはまた、有の芸術と言えます。この時「有」という意味は、己(自我)が有るとという意味です。四次元の時空に己が有って、対象がある。その関係から絵が生まれるという考え方なのですね。

一方、東洋の絵画は、己の内にある衝動をそのまま絵にする。そこには、自分と対象という二面性はなく、二つは切り離されないまま一つとなって絵が生まれるのです。

(森田子龍)

この絵を描くためには、その瞬間に、一瞬のためらいも有っては成り立ちませんし、もちろん何かを見て描いてるわけでもありません。

修正することもありませんし、そもそもいのちの生きた軌跡に対して修正という概念すらありませんよね。つまり作者の今・この時の動きがそのまま定着しているのです。

それは、今、この瞬間に、自我を無にして全世界を受け入れ凝集させたようなもので、まさにそれは五次元絵画と言えるわけです。その時そこに存在するのは自我ではなく、宇宙そのものなのです。

したがってそれはまた、二柄先生いわれる無の芸術と言えるわけですね。

当然この場合の「無」とは、己が無いという意味だというのは、分かっていただけるでしょうか。

己が無いから対象もない。すべては、五次元空間の中で螺旋をえがいて進むスケール軸と一つになるということです。それは五次元空間の中で「吾は空なり」という悟りと共に生み出す芸術だと言えるのですね。

二柄先生の言葉を引用しますと、

無的主体(己)は時空を超える。単に時間・空間の二元に分割されないばかりでなく、時間的にも空間的にも限定されない。無はしかし、虚無でさえない。無は、どこにもないのである。かえってただ、どこにでも有るものに即して、現に在るものに即して、現れるほかはない。時間的空間的限定のうちに、いま・ここに現れるほかはない。それは、時間的空間的に限定されるということではない。時空をこえる一つの主体が、時空のうちに、即時随所に現れるということである。

(注)この時空の内的統一は、いうまでもなく三次元の空間に時間を加えた「四次元」ではなく、超時間的・超現実的な「異空間」でもない。

(P489~490 16~) (己)は私の挿入

この時空の内的統一とは、五次元空間に他ならないのです。

そもそも時空というのは、空間に時間の概念を加えた四次元なのです。その四次元は実は自我のスケールにおける世界把握なのですね。

しかし世界は自我のスケールだけで存在しているのではない。民族というスケールもあれば、銀河や素粒子のスケールもある。そのすべてのスケールを統一した自我、つまり無自我こそ、この絵を描いている主体なのであって、それが二柄先生の無的主体と呼ぶものなのです。

このように、二柄先生の芸術観は、東洋の禅の思想を積極的に受け入れ、人間の自我的存在から、宇宙的存在に軸足を移そうというものです。

そして、その思想は、もともとから東洋思想の根底にあるものであり、戦後、書芸術において顕著に表れたその端緒を二柄先生が見事につかまえられた。それが「東西美術史」としてこの世に残していただいた至宝なのです。

五次元として提唱する、スケールの概念から見るとき、その考察の秀逸さはいうまでもありませんし、存在を洞察する学者としての目に、どこまでも敬意をはらいたいと思います。

その上で、私は、芸術家としての目を添えたい。つまり、作る側の人間として、先生の論理をどう超えていくのか。それが生きているものの課題だと思うのです。

*************************************

(第三日目)

のしてんてん 心の風景 2016年

のしてんてん 心の風景 2016年

この絵は東洋的と言えるのだろうか?あるいは西洋的なのだろうか?

西洋と東洋の絵画の違いは、絵を描く者(主体)の精神的基盤にある。

前者は自我の枠の中で絵を描くのに対して、後者は 自我を越えて宇宙と一体になった無自我が主体となって創作する。これが前回までの話しでした。

今回は、二柄先生を、東洋絵画をして無の絵画論に導いたその動機を考えてみたいと思います。「東西美術史」を越えていく糸口が必要なら、入り口を見なければならない。私の直観がそうささやくのです。

まず、二柄先生の「東西美術史」からの引用です。

もともと水墨画は、・・・「画か」れるのではなく、墨をもって「塗ら」れるのでもなく、筆墨の固有の表現力をもって書かれ、詩作されるのである。それは本来、一つの空間的造形であるよりも、むしろ一つの時間的形成である。実に時間と空間との根源的な統一において生きる人間の精神的生命の形成的自覚であり、その明晰な証跡である。

東洋の書も水墨画も、その時間的本姓において一回的であるから、その制作過程において、一点一画の反復も添削も許されない。それはあらかじめスケッチされることが出来ないのである。

したがってまたそれは、一つのタブローの、精密にい云えば、「一連の積み重ねられたたタブロー」の最下位の層としての「平らな表面」へ立ち返ることでもない。さらにキュピズムやアンフォルメルの一部に見られる、いわゆる「四次元」の造形でもなく、アクション・ペインティングとも本質的に区別されねばならない。

東洋の水墨画は、このように時間と空間との二元論においてではなく、根源的な統一において成立する。

(中村二柄:東西美術史 岩崎美術社 P65~66 13~ ウルフィグラールなもの)

論文になれていない方には、少々骨の折れる言い回しが続きますが、しかし決して難解ではありません。

前段の意味を知るためには、東洋の書も水墨画も、その時間的本姓において一回的であるから、その制作過程において、一点一画の反復も添削も許されない。それはあらかじめスケッチされることが出来ないのである。 という記述から遡るのがいいでしょう。

確かに、書や水墨画の特性は、紙の上に墨を使う訳ですから、描線は常に一回きりのもので、書き直しも修正も出来ませんね。つまり一筆一筆が完成であって、あらかじめ下絵(スケッチ)を描いて完成を目指して塗りこんでいく描写方法とは大きく違っているわけです。

したがって、書・水墨画は、画く(素描から完成を目指す)ことがなく、塗る(あらかじめ描いた形の内外を塗っていく)ということもありませんね。

筆で描くということは絵具を塗り重ねるのとは違って、即時に描線や面が定まるという、まさに固有の表現方法を持っているということです。

江口草玄 「石水投」1987年

この作品を見ても、二柄先生の言わんとするところは即座に分かりますよね。

結局のところ、それは瞬時に完成する芸術なのです。それはあたかも写真を撮るように、瞬間が定着された一枚のブロマイド(平面的)となる。つまり空間が時間的瞬間によって昇華するのです。

空間の根源たる素描意欲と精神が、この一瞬の筆遣いによって統合されて定着し、現れ出るのですね。

二柄先生の「精神的生命の形成的自覚」という言葉は、分かりにくいですが、瞬間に現れる描線には、それを生み出した精神性が形となって自覚されると私は解します。

さらに後段には、この時間と空間の根源的統一が、西洋絵画との相違を明確に表明します。

書・水墨画は、描き重ねて完成する西洋絵画の、その最初の描線(最下位の層としての「平らな表面」)とも違い、 キュピズムの四次元絵画とも違う。↓

デュシャン「階段を降りる裸体.No2」

この絵は明らかに制作意図が、設計図となって描かれたもので、典型的な西洋絵画と言えますね。

さらにアクションペインティングとも違うと言います。↓

ボロック 秋のリズムNO.30

有名なボロックの絵です。当ブログでも昨年末に取り上げました。 ナウイズムを楽しむ でその制作風景も紹介していますのでお時間がございましたら覧ください。

アクション・ペインティングは、もっとも書に近い制作方法なのですが、その創作過程が、絵具を散らしながらも、なお自我の操作が残っている。つまり二柄先生の言葉で言えば、それは本質的に書とは区別されるものなのです。

つまり、このアクション・ペインティングにしても、空間と時間の双方が分離して(二元論的に)かかわっているのであって、書のように、瞬間の中で時空が根源的統一をなしているのではないというのです。

かくして、西洋絵画と東洋絵画は、両極相並び、その溝を埋めるべきものはないのでしょうか。だとするなら、最初に戻りますが、私の、のしてんてん絵画はどこに行けばいいのでしょうか。

埋まらぬ溝に落ち込んで這い上がれないのか、両側から引っ張られて裂けてしまうのか、はたまた、埋まらぬ溝に架ける橋となるのか。

いうまでもなく、私としては、架け橋となる活路を見い出したいのです。

************************************

(第四日目)

これは2000年、の個展に寄せていただいた二柄先生の賛辞です。

もちろん、根源現成とまではいきませんが、その方向に向かっていることを認めていただいた内容で喜んだことを覚えています。

ところが今、先生の「東西美術史」を読みながら、私にはその溝を越えられないのではないかという疑問が沸き起こってきたのです。

なぜなら、私の制作方法はまさに先生の云う西洋絵画そのものと言っていいからです。下図を描き、鉛筆一本とはいえ、描き進むうちに修正もしますし、ことによったら部分的に描きなおすことさえします。まさに書の筆墨とは対照的な、つまり西洋絵画なのです。しかし私はそれでも先生の所に行きたい。道はどこかにあるはずです。

「東西美術史」では、東西の統合を呼びかけながらも、現実に展開したのは、墨象芸術と西洋の抽象芸術が、戦後最接近をしたものの、数年で挫折した事実でした。

その後の墨象の動向を追いながら、結局「東西美術史」は芸術論として、東西の統合を果たすことが出来なかった。そのあとがきを読みながら、さどかし心残りではなかったかと思わざるを得ませんでした。

二柄先生の、根源現成の学説は、前回みましたように、書における特性に着想を得たものでした。

つまり、あらかじめスケッチして段階を踏みながら描くことが出来ない、一回きりの描線、そのスタイルに根源現成の表れを見たわけです。

そしてそれを(感性的なものを超える精神的なもの)と結論付けるのです。

すると私の絵はどうなるのでしょうか。私の実感としては、二柄先生の提唱される根源現成の理論は私の精神的な支柱であり、その方向に一抹の迷いもありません。だとすれば、どこかにボタンのかけ違いがあるはずです。それは何なのでしょう。

それを知りたくて、ここまで書きながら考えを進めてまいりました。そしてようやく一つの光明を見たのです。

それが論者と作者の目の差異でした。視点の違いが引き起こした、たった一点の錯誤が、この論文にあったのです。

端的に言って、二柄先生(美学者)に見えなくて、私(作者)に見えた風景は、書の作品の背後にある反故紙の山です。

確かに書は、作品としてそのものだけを見る限り、あらかじめスケッチして描くことができない一回きりの描線、であることは間違いのない事なのですが、作者はその作品を世に出す前に、自分の気に入る作品が出来るまで何枚も同じものを書きます。そして作品以外は反故紙として捨てるわけですね。

たとえ偶然に最初の一枚が作者の気に入ったものだったとしても、その場合は反故紙は出ませんが、なおそこに、作者の感性による選択・決定があったわけです。

つまり西洋であれ東洋であれ、作者は、己の感性で作品を生み出すのであって、精神が造るのではないということです。

「東西美術史」のただ一つの欠点は、書の制作手段が持っている唯一無二の墨筆の画面を、精神の現れと読み解いたことだったのです。それはその部分だけを切り取って見る限り、正しい解釈ではありますが、しかし当の作者の内面はそうではなかった。そこには明確に己を主張する感性としての自己があったのです。

たとえもし精神が描いたとしても、それを作者の感性が愚作と認めれば、その作品はけっして世に出ることはないわけですし、そもそもそれは起こりえないということです。

もし作品が精神の現れだとするなら、この唯一無二の作品を、作者は己を無にし、宇宙と一体になって生み出したということであり。当然そのものの感性を通り越して、作品は自動生成されたとになるわけですね。作者は根源そのものとなって消えるしかない。

芸術家として、それに耐えられるものは一人もいないでしょう。

幸いなことに、書であっても、創作は精神によるのではなく、まさに己の発露たる感性が働いて世に生み出されていたのです。

それはつまり、私が絵を描き進めている状況となんら変わることのない創作過程だといえます。描きながら、自分の気に入る空間を作っていくその行程は、書道のように、進む道筋は違っても、最後に作品として世に出す決定を下す時点で相並ぶ訳ですね。そしてその決定は作者の感性というほかはないのです。

これらの作品、制作過程や、その方法、道具や行為に、それこそ西洋と東洋の違いの中にさえ、私たちが芸術として認める一切のものは、精神ではなく感性が生み出しているということです。

なぜなら、すべての芸術は、その作者が、意志を持って作品を世に送り出すことなのですから。その時、その作品を「良し」とする主体は、人間たる当の作者以外にないのですね。そしてその作品を「良し」と判断するのはほかでもない作者の感性だという訳です。

もしそれが精神だとしたら、逆に恐ろしい風景が見えてくるでしょう。精神主義はいかなる場合でも、人間が口に出してはならないのです。

もちろん、二柄先生が精神主義を主張している訳ではありません。ただ精神の発露と言っている訳で、それは傾倒に値する言葉なのです。問題は、その道筋の中に、ただ一点、すでに申し上げた、書の特性を精神の現れとする視点が問題を醸し出す訳です。

まさに作者の作者たる証しは、精神ではなく、いのちそのものから生まれ出ている感性以外にはないということですね。

そもそも、精神とは、人を指す言葉ではないのです。精神とはその者に現れる思考の流れに見出される一つの傾向を指す言葉であり、心の状態を表す言葉ですから、それは心そのものではありません。

それゆえに、精神は良い意味で感性の発揚を促しますが、悪い意味では自由なる個性を阻害するわけですね。つまり、心の本性は精神ではなく、感性なのです。

しかし決して、この指摘が、二柄先生の根源現成の理論を貶めるものではありません。

それはかえって、「東西美術史」に描かれた内容を深め、先生の念願であった東西美術の統合を可能にするものなのです。

至宝である「東西美術史」が、残念ながら世に広く浸透していない。その原因が私に生まれたような素朴な疑問にあるとするなら、そのとげを抜くだけでいいわけですし、実際、根源現成の思想は芸術家にとっても、誰にとっても、今だ至宝と言えるものなのです。

私の考えでは、この「東西美術史」で描き出された東洋と西洋を統合する思想は五次元思考です。奇しくも、一つの誤謬から導き出した根源現成の理論は、その意味で五次元になり損ねたのです。

五次元の本懐を見ながら、感性を見落としたために、時間の概念を失い、五次元となるはずの理論が空間とスケールという四次元になってしまったのだと思います。

時間の概念を失うと、五次元世界はただ動きを失った存在だけとなってしまい、そこから生まれる理論は理想論に終わってしまうしかないのです。

******************************************

(第五日目)

修羅場(2017年1月27日)の記事に書いた作品です

この時私は制作の半ばで、作品の構想が完全に崩れ去り、心が闇の中に投げ込まれたような経験をしました。感性が計画した目標を、その感性が自己否定したのです。どこに行ったらいいのか分からない闇の中の混乱でした。その時私の感性はNO!を叫び続ける、まさに修羅場だったのです。

「根源現成と五次元」この二つは実は密接な関係を持っているのです。

前回、「東西美術史」の論旨の中に、ただ一点の誤謬があることを指摘いたしましたが、根源現成の思想はそんなことで揺らぐことはありません。この根源現成は芸術の世界から見事に五次元宇宙を視野に収めているのです。

まず「東西美術史」からの引用です。これは、東洋における美術家の主体とは何かという問題を論じた部分です。つまり美術家はどういう状態で絵を描いているのかということです。

美術家の主体は、東洋にあっては、対象すなわち客体を造形し形成する造形主体ではなくなく、主客の対立を絶する根源的主体である。「無相なる自己」「無的主体」である。他に対する自ではなく、自他不二なるもの、二なき一である。自他・内外・物心・生死の別なく、主客未分以前「有無の分・未分すらなく、有無とさえいえない根源」(柳宗悦)である。己を忘れ、己を脱けて、自己の根源へ深められ、絶対的なもの・普遍的なものへ高められて、もはや自我のない、深位の、あるいは高次の自己である。万物万象の、万有の根源へ、絶対無へ立ち帰った自己である。独創的・天才的な個性ではなく、自己自身の根底へ、無へ立帰った本来の自己である。

この「無なる我」はしかし、どこにもないのである。ないからこそ無である。自我の対象でないから意識の対象にならず、対自にならず、言説を絶するもの、説明することができないものである。主観的にも客観的にも、どこにも捉えることができないものである。ただ主体的に「随所に主となる」とき、いたるところに自得される。その意味では、どこにでもあるものである。

これは禅宗における絶対主体道であり、浄土宗における他力本願でもある。仏教それ自体の本旨であろう。

(中村二柄:東西美術史 岩崎美術社 P467 2~13)

ただ主体的に「随所に主となる」とき、いたるところに自得される。その意味では、どこにでもあるものである。

この記述を五次元に照らしてみたとき、それはまさにスケールの各場に主体は存在しうるといっているのと同じことなのです。

もちろん二柄先生が想定されている風景の中には、スケールの概念が具体的に意識されてはいなかったかもしれませんが、意識するしないにかかわらず、その概念は存在しており、無化した主体を思い描いた時点でおのずと現れ出ているのだと、私は思います。

主体が無化して宇宙と一体になったとき、その主体は自分の立っているスケールを越えて、あらゆるスケールの主となる。つまり私たちは神ひとの視点からでも、素ひとの視点からでも、あるいは素粒子や太陽の視点からでも、それぞれのスケールの主となって世界を見ることが出来る。

つまり、主体とはまさに五次元のスケールの軸そのものであるということを暗示しているわけです。実際、私の考えから言えば、五次元の五つの次元は、物質と心という二本柱からなっており、物質を存在させる三次元に、心の次元である時間とスケールの次元を加えた世界観なのです。

物質の世界は空間ですね。空間は3つの方向(次元)によって規定されます無限の広がりなのです。そして物質は、極大から極小に至るすべてのものがこの空間の中に浮かんでいるわけなのですね。

つまりそれは、こういうことになるのです。実在とは三次元でこと足りていると。

この三次元に対して、人間の心がそれを様々な風景として眺める。その際に使う道具が二つの概念。すなわち時間の次元とスケールの次元というわけです。

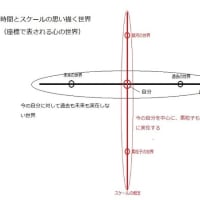

時間とスケールは心の中に下図のような座標を作ります。

このうち時間の次元は周知のとこですし、物質の次元に時間を加えた四次元は20世紀に入って完全に定着した概念といえます。

図で言えば、両手をひろげた左右、過去と未来そしてその中心にある現在。その各所から眺めた風景が四次元の世界という訳ですね。「東西美術史」の中でも、キュピズムに時間の概念を取り入れた絵画が紹介されています。

しかしそれだけでは、東洋の美術にある根源現成には達し得ない事を二柄先生ははっきり言明しているわけです。なぜなら、キュピズム絵画の主体が眺めている風景は、現在の己のスケールに留まったままの風景であり、その意味で自我の求めに従っただけの絵だという訳です。

根源現成とは時間を越えたところにあって、しかも無なる主体の中ではじめて実現できると論じるわけですが、その記述を無理なく受け止めることが出来るものが、スケールの次元なのですね。

それは上の図の縦の軸です。時間軸の現在で交わり、極大~極小に向かうスケールの軸なのです。スケール軸は現在という実在の世界から動きません。動かないというよりも、実在=根源として、宇宙の存在のその中心を貫いている、まさに宇宙生命の根源なのです。

スケールの次元は、いまだ社会に認知されておりませんが、実際には私たちの感覚の中に存在しています。例えば、ガリバー旅行記や、映画ミクロの決死圏など、スケールの感覚は文化として根付いています。

スケールの次元は、けっして一個人の単なる思い付きではなく、人間の心を構成する重要な柱なのです。つまり心の次元は、時間の次元とスケールの次元をx軸とy軸とする座標として理解できる二次元平面なのです。

時間を越えた心の次元、あるいは無なる主体とは、まさにこのスケールの次元を垂直に移動して世界を眺めているというわけなのです。

実際、スケールの次元は、数年来すでに私たちが何度も見てきましたように、空間を唯一無二の存在だと認識させてくれる概念ですから、それは二柄先生のイメージされる世界と100%重なると思えます。それこそが根源現成の正体といえるのです。

結局のところ、二柄先生の提唱する美術の主体とは、まさに五次元宇宙のスケール軸そのものなのですね。

ところで、冒頭私の作品と制作過程の体験を書きましたが、今回それに触れながら私の結論を書く余裕がなくなりました。それは次回に。

************************************

(第六日目)

「東西美術史」では、東洋絵画と西洋絵画の決定的な違いがその主体にあるといいます。東洋の、無としての主体に対して、西洋の主体は自我を越えない。そしてその違いは、画風の上に端的に現れてくるわけですね。

無を主体とする東洋の水墨画では、描かないで描く(余白)の絵画がありますが、

長谷川等伯 松林図屏風

西洋では、自我が1から100まで、自分で描こうとする訳です。自分以外の力を認めず。力でねじ伏せていく絵画という印象が強く残ります。そしてその土壌が、驚嘆すべき天才を生んだのも事実ですね。

レンブラントの自画像ですが、等伯の絵に比べると、いかに精緻な描写が敷き詰められている事か。二柄先生が指摘される、この東西の差異は五次元の座標から見ればどうなるでしょうか。

西洋の絵画は、図を見て明らかなように、今というスケールに留まったまま、時間軸の上を動いて行くのです。

描きたい対象が生まれ、構図を定め、下描きをして、思い描いた対象に向かって制作をして行く。作者の意識は完全に時間軸の上に注がれ、自己を顧みることはありません。つまり現在にある己の本性を見るのではなく、ひたすら対象の完成である未来を見据えている訳ですね。

一方、東洋の絵画は、等伯の絵からも分かるように、彼の目は内面に向かっています。松を描くのではなく、空間をに漂う霧。それは今、ここにある感性の赴くままに筆を握っている訳であり、過去を意識して未来に向かのではなく、今を描いているのです。そこに現れる余白はそれを充分に物語っていますね。

つまり東洋の画家は、座標軸の現在に留まったまま、意識をスケール軸に向けて、己という全体を感じようとしている訳です。無我の境地は、まさにこのスケール軸を丸ごと体感しているということですね。

すると、さらに言えば、西洋絵画は、他者を描こうとしている。つまり時間軸の絵画であり、東洋絵画は、己を描こうとしている。つまりスケール軸絵画ということが出来る訳です。

東西が真に一つの世界として成立すること、同時に「世界の中の日本」が実現すること、そのために課せられるのは、この根本矛盾を回避することでも排除することでもなく、それを引き受けることである。根本矛盾の底にはたらく深い愛に目覚め、それにうながされて、いかに絶望的であれ致命的であれ、この歴史的現実そのものへ身を投げ入れることである。(中村二柄「東西美術史」P206 10~13)

どうですか、この二柄先生の表明に、東西の統合の構図がはっきりと示されているのがわかるでしょうか。そして東西の統合が、私たち人類に何をもたらしてくれるのかという問いも含めて、私たちは今ようやく理解できるところまできたのです。

どういうことでしょうか。二柄先生によれば、その統合は、矛盾を回避することでも排除することでもない。すべてを引き受ける愛に目覚めよというのです。

実のところ、その表明に対して、五次元は明確に視覚化した形で東西の統合を認識化できるのです。すなわち、それが、時間(x軸)とスケール(y軸)の座標平面なのです。つまり上の図の平面全体が、東西の統合を意味するものなのです。

西洋絵画に対しては、常に今・この瞬間にある己を意識することであり、東洋絵画に対しては、今ある己の時間性を知ることですね。

つまり、x軸とy軸の心の平面を意識することで、今ある自分を実在として認識し、時間の概念を使って他を見ることが出来る。そしてそこには根本矛盾の底にはたらく深い愛があるという訳です。

たとえば瞑想してスケールの軸に身をおくと、時間から解放され、実在のただ中にあって、至福を得る。しかしその至福にまみれたままスケール軸を離れなければ、それは我欲となる。

この実在の至福は、人のために向けられて初めて、新たな次元の時間軸を得るのです。

我を忘れ、我を空ずる、その空をも空ずること、己の底へ抜けて己を無にし、その無にさえもとらわれない (中村二柄 P604 13~14)

今・この瞬間、己がいる場所を二つの軸から見たとき、心は時間軸を超越し、スケール軸からも解放されて、自由に心の平面を移動することが出来る訳です。そしてこの心の平面こそ、二柄先生の、いわゆる深い愛に他ならないのです。

******************************************

(第七日目)

森田子龍 「道」

制約や拘束のない自由はない。それを避け、そこから逃げ出すのではなく、その矛盾対立の中で苦しみぬく。その極限において内からはじけ、底が抜けて、内と外とを分けていた枠組みが抜け落ちる。内もなく外もなく、内外一つになる(森田)

中村二柄監修「現代の書芸術ー墨象の世界」より

私の絵は、墨象とは対称的な作風を持つ。いわゆる西洋絵画に端を発しています。

森田子龍と同じタイトル「道」

こうして比較してみても。東洋と西洋の感しきりというところですね。

この絵を描く過程は、発案⇒構想⇒下絵⇒鉛筆による描線⇒仕上げ⇒完成となります。

ちなみに森田子龍の場合は二柄先生風に言えば、発案⇒無自我⇒(筆墨=完成)ということになる訳です。

ところで、私ごとですが、これまでの経験から、漠然と分かっていることがありました。それはこんなことです。

構想の段階で、作品は実は心の中で出来上がっています。その完成された世界に向かって作品を描き進めるのですが、何のトラブルもなく描き進めて完成した作品も少なくありません。しかし決まってそんな絵は、駄作なのです。

駄作かそうでないかを判断するのはもちろん自分の感性なのですが、いい作品は、いつまでも作品の空間の中に自分がいて心地よいわけです。

ところが悪い作品は、どこにも自分の居場所がないのです。形だけの薄っぺらさを感じて、ギリギリと胸が痛くなります。

この判断は、自分で説明しようもありませんが、自然に起こる心の現象ですね。

良し悪しの判断、それは自分が安らかにいることが出来るかどうか、あるいは心に波紋を呼びながら、離れられない引力があるかどうか、そのような基準で起こっている心の現象のように思えます。人を好きになるのも同じような心の働きだと思いますが、このような心の現象を私は感性と呼びます。

話しが飛びましたが、「何の障害もなく最初の構想が実現した私の絵は、駄作である」という法則めいたものをなんとなく感じてきたわけです。

そんな折、私に修羅の絵がやってきたのです。

発案と同時に、頭の中に完成図が浮かびます、それは今までにない空間の表現でした。その空間にひもが一本横たわっている。それだけで宇宙の根源が画面の中に現れる。その空間の中で、私は至福感さえ覚えておりました。あくまで頭の中だけの話しです。

構想は自然に生まれ、私はその空間の中でいつまでも遊ぶことが出来たのです。下絵は、その心をさらに興奮させ、その時私は完ぺきな作品の中にいて、あとはそれを現実のものにするだけだったわけです。

鉛筆を動かすのは、一歩一歩その目標に近づくことでもありました。ところが、作品が9割を過ぎ、ほぼ完成に近づいたとき、反逆が起こりました。

私の至福の空間は、突然干からびた空間に変わったのです。画力不足と言えばそれまでなのですが、想定していた空間が生まれない。絵を見て「良し」と感じられなくなったのです。

そんなはずではないと頭は考え、何度も絵を見直しますが、そんな頭脳の操作など役に立つものではありません。私の感性が勝手にやって来て「否」を唱える。それだけで私の世界は簡単に崩壊するのです。

手元にナイフがあったら切り裂いていたかも知れない激情に駆られて、その時私は、筆やら布巾やら、手当たり次第でキャンバスに殴り掛かって、絵をめちゃめちゃにしたのでした。まるで子供の癇癪です。

激情がおさまって、メチャメチャになった絵を見たとき、その瓦礫の一部に目が引きつけられました。感性が「良し」という部分があったのです。

どう言えばいいのか、つまりチャップリンの映画の、戦後にたたずんでみる虹のような感覚と言えば近いでしょうか。

どこに向かって進んだらいいのか分からない、闇の中で、感性だけが導いてくれるような感じでした。具体的には「良し」という声だけに従って闇の中を進むというそんなイメージです。

私は半ば泣きながら、感性が「良し」という方向だけを見つめて進み始めました。そしてトンネルを抜けたとき、私は初めて自分が描きたかったものがわかったのです。それは目の前にありました。

その時、ただ「これだ」という意識しかありませんでしたが、はっきり分かったのは、頭のつくり出した風景を飛び越してそれはあるということでした。

頭が「良し」というものと、感性が「良し」というものは明らかに違うのです。

その時、私は漠然と感じていた、「頭に描いた構図を100%実現したら駄作」という法則の意味をようやくつかんだと思いました。

するとにわかに、二柄先生の美術論が浮かんできて、私の五次元宇宙と結びついたのです。

私の実感する、頭で描くということは、それは自我を主体にして描く西洋絵画の手法であり、感性のささやきに従って描く事が、東洋絵画の手法だと理解したとき、同時に私は、二柄先生の美術論に小さな誤謬を見つけました。

すると、その発見が、二柄先生と深く交わる入り口となったのです。

すべてのものの優位に立つもの、それは感性だということ。

作品に現れる精神性は、根源現成の代名詞ではなく、

それは実は、根源現成たる感性の発露であったわけです。

発案⇒無自我⇒(筆墨=完成)という東洋絵画の手法、特に書において顕著である筆墨の即自性は、確かに根源から現れる絵に違いありませんが、しかしそれでもなお、それを「良し」とする感性がなければ作品とはならないのですね。

もしそうでなければ、墨を塗った足で歩いた鳥の足跡が最高の美術品となってしまうでしょう。

結局のところ、芸術とは人間の感性の表明である訳です。

感性を高めていくことで、人間は真実に近づく。真実とは根源であり、その根源に達した感性が作品となって現成する。なかんずくそれが人間の精神性として現れるということなのですね。

するとそこには、西洋も東洋もない、一人の人間(感性)があるばかりなのです。

芸術は本来、人間と自然との統一である。

(中村二柄:東西美術史 岩崎美術社 P586 14)

この二柄先生のことばを引用すれば、西洋は人間、東洋は自然という大まかな分類として見ることが出来ます。

感性とは、まさに人間の根源から湧き上がってくるものであり、その根源こそ自然の中核である訳ですから、つまり芸術は感性によって一つになる。

その姿は、自然としての人間。あるいはその覚醒なのです。

それは次の表とも重なります。

これは私が考案した思考地図(のしてんてん系宇宙論)ですが、感性とは、この地図を「無」から「覚醒」に向かって進化していく過程の中で現れてくる心の声であり、それはまた、根源現成に向けて成長していくものなのです。

(この表の説明はあえていたしません。ただ漠然と、人としての進化とそこに現れる感性の成長を視覚的に感じて頂ければ幸いです)

*****************************************

(第八日目)

一週間あまり、私の敬愛する中村二柄先生の「東西美術史」を通り抜けてまいりました。

もちろんこの本は、西洋哲学と東洋思想をも紐解きながら構築された美術論であり、心に喰い込んで来る真実を解き明かした至宝だと私は思っております。

そんな論書に、私ごとき美術家が私見をさしはさむのは無謀かと思いましたが、晩年の数年間だけのお付き合いでした先生のお顔は、私の中で笑顔のままです。

喜んでおられるかは分かりませんが、笑って許してくれていることだけは確信出来るのです。

思えば、着想から20年かけて書き上げた「のしてんてん系宇宙」五次元宇宙の書ですが、

血気はやって、何人もの評論家に本書を紹介して、一読頂きたい旨の手紙を発送したことがあります。

その時、二柄先生おひとりだけ、興味を持っていただいて、読んでいただくことになりました。一番最初の読者であり、そして唯一の理解者でもありました。

「矛盾はない」

先生がお住まいの京都に呼ばれて、初めてお会いしたとき、そう評していただいた言葉を今も忘れることが出来ません。

「このままではなかなか理解されないから、子供でも分かる童話を書きなさい」

そんなアドバイスのおかげで「スケール号の冒険」が生まれました。

そう言えば、この童話は先生に読んでもらっていなかったことに、今さらながら気付きました。天国の先生に、今回の考察に「スケール号の冒険」を添えて、捧げたいと思います。

さて、今回の「東西美術史」の旅は、私にとりましては、かなり骨にこたえる労力となりました。しかしそのおかげで、今まで全く見えなかったことが、見えてきたのです。

それはありがたいことですが、何より不思議なことでした。

なぜこんな無謀を思いついたのか、その経緯を思い出すことが出来ません。先が全く見えなかったのに、不安はありましたが、やめようと思ったことはありませんでした。

明日の記事は明日出て来る。なんとなくそう思って、創作の方に支障をきたすこともありませんでした。何より、一日一日を書き終わって、「えっ、そうなの」と驚くばかりでした。

何より、私の提唱する五次元が、これほど見事に符合するなど思いもよらないことでした。

しかし、間違いなくそれは二柄先生の言葉に裏打ちされているのです。互いに知ることもなく、出来上がったそれどれの本が、こんなに重なっているという発見は、今、まさにこの時に起こったのです。

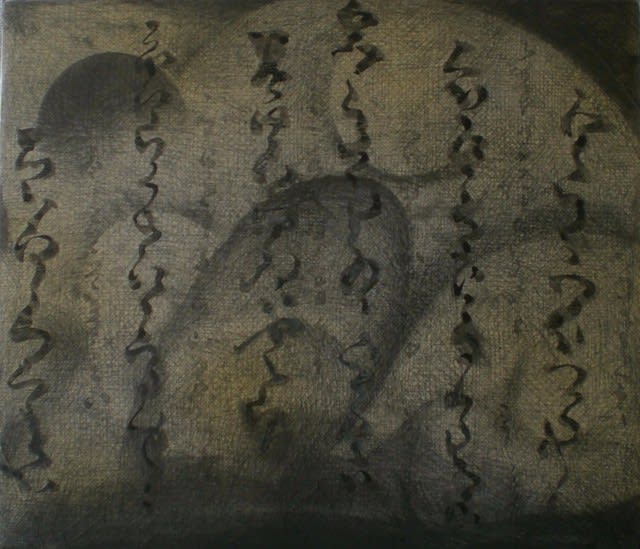

二柄先生の理論に添わせようと描いたこんな絵もありました。2009年の作品です。文字のような形は、即興で描いた筆の跡です。

西洋と東洋をどうすれば統合できるのか、それを形で理解しようとしていた時代だと、今になって思います。

そして今、結論として言えることは、東西の統合とは、世界のことを言っているのではないということです。

東西世界の統合は結果として起こることであって、私たちが直に見て、感じているこの世界は当の私たち自身がつくり出している心の世界なのです。

つまり、ややこしい言い回しになりましたが、こういうことを言いたいのです。

東西の統合というのは、私たち自身の、頭脳と感性の統合だと。

総じて、頭脳の働きは時間軸の中で行われます。

そして感性はスケール軸から生まれてくる。

そしてその統合とは、まさに五次元そのものだという訳です。

(ナウイズムの瞑想 五次元)

上の図は、時間とスケール軸の交わる原点(現在)を、人の中心(丹田)に持ってくると想定した図です。

スケール軸は、丹田を通って、無限に小さな世界に続いており、頭に向かって、極大の世界に広がっていく。

赤い渦巻はスケール軸の螺旋です。今この瞬間 心の風景 8 で紹介した五次元のイメージする風景と考えてください。

時間軸は、そのスケール軸に対応して、無限に存在しており、その感覚を正しく持つことが出来れば、私たちは簡単にカゲロウの時間や銀河の時間に生きることが出来るようになる。

心の中の東西の統合は、このような心の広がりを実現させてくれるのです。

それはあたかも、線の上だけを世界と思っている一次元の生きものがもう一つの次元を得ることで、突然平面の上を自由に動ける生物になるような、そんな進化と同等の意識を持つことが出来るようになる訳です。

スケールの概念を得ることで、時間とスケールの平面を自由に行き来できる生きものに進化する。それが五次元の描く心の世界なのです。

*****************************************

(第九日目)

中村二柄「東西美術史」から、それを自分の心の問題に引き受けて考えると、思考と感性の統合ということに行き当たる。そう前回書きました。

それに対するコメントもいただきましたので、この思考と感性の統合という考え方について私なりの考えを書いてみたいと思います。

ところで、感性とはなんでしょうか。私はこう考えます。

上の五次元の図で、スケールの軸に沿って連なる世界は、今この瞬間に同時に存在している極大から極小の世界です。

同時に存在しているというのは、たとえば右手と左手のように、この身体の一部として存在して今、せっせとキーボードをたたいています。全体の中の一部分だというとこです。

つまり、このスケールの軸は、全体であり、今この瞬間の私は、その全体の一部だと理解できるわけですね。

そうすると、この全体が、宇宙空間の中で生きていることになります。

もう一度いいますが、この極小の世界から極大に向かう物資の連鎖は、

一つのいきものなのですね。

感性とは、この一つのいきものの全体から生まれているものなのです。

そして思考は、上の図の中央にヒトの場所がありますが分かりますか。

このヒトのスケールから横に時間軸が伸びて、ヒトの時間が生まれ、そのスケールに構築された頭脳が働いて思考が生まれていると考えられるわけですね。

つまり思考は、全体の中の一部に流れる時間に左右されているのです。

そして感性は、全体から生まれるものであり、当然いのちの声と言っていいものですね。

そう考えますと、感性が苦しむことは無いのです。

苦悩はどんなものであれ、頭脳がかかわっていると私は思うのです。

感性は、生きることを考えている。正しい命の方向を美しいと感じ、おのれのいる場所と理解している。

だから苦悩が生まれたら、感性に聴けばいいのです。それが瞑想という一つの形だと思うのです。

瞑想して全体に入っていけば、おのずと、苦悩している思考の姿が見えてきます。

思考のどこが行き詰って苦悩を生みだしているのかが見えてくる。

それが感性と思考の、正しい統合として表れる。つまり、思考が正しく生まれるように、感性の声をきくと言えばいいでしょうか。

常に全体を意識する。それはスケール軸を瞑想してつかめます。

苦悩が生まれたら、瞑想して感性の声をきく。するとつまずいている思考の姿が見えてくる。つまずいた思考から、感性が喜ぶ思考を見出したら、それは愛だというのも、あながち間違いではないと思います。

そんなイメージを持てば、思考と感性の統合ということが理解しやすいかもしれません。

ナウイズムというのは、

この全体を意識し、そこから自分を考えるということでもあるのです。

(了)