ヒマラヤトレッキング 花の旅 index 1

成田→デリー

1 ヒマラヤが見たい (成田からインドへ飛びました)

2 デリーで戦意消失 (デリーの空港でトラブル)

3 マイレージを有効に活用する (インドを経由した理由です)

ネパールの首都 カトマンドゥ

4 ネパール 入国 (デリーから空路カトマンドゥへ)

5 親切な宿のオーナー (カトマンドゥの宿のオーナーは親切な人です)

6 カトマンドゥを散策 (好奇心にまかせて街を散策しました)

7 見飽きる間がありません (見飽きぬ街を歩きました)

8 ダルバール広場 (ダルバール広場を見学)

9 親切な旅行社 (風の旅行社を訪ねました)

10 魚は貴重品なのかもしれません (カトマンドゥ市内の情景)

11 カトマンドゥB級グルメ (安くて美味しい店のことなど)

12 トレッキング手続きの実際 (ヒマラヤ入山手続きの実際)

13 ネパールでサイクリング (レンタサイクルで市内を巡りました)

14 ヒマラヤ最古の寺院 (ヒマラヤ最古と云われる寺院を訪ねました)

ネパールの古都 パタン

15 自転車でパタンへ (自転車で隣の街へ向かいます)

16 パタンのダルバール広場 (パタンのダルバール広場を訪ねました)

17 あの鐘を鳴らすのは誰 (パタンでの経験)

カトマンドゥ情報、ポカラへ

18 旅に出る意味 (海外へ出ると日本を意識します)

19 トリブヴァン・ハイウエー (ツアーバスでポカラへ移動します)

20 ネパールに熱帯の花 (ネパールは熱帯地方に属します)

ポカラ

21 ポカラの朝 (ポカラで見る夜明けのマチャプチャレ)

22 フェワ湖とバヒラ寺院 (ポカラにある湖の小島を訪ねました)

23 日本山妙法寺へ (日本山妙法寺を徒歩で訪ねます)

24 緑の中の道 (森の道を下り、フェワ湖を船で渡りました)

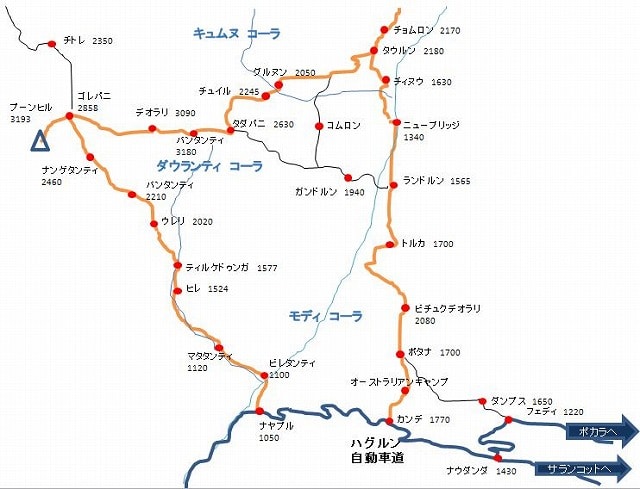

トレッキング初日 ポカラ→ナヤプル→ウレリ

25 どこの国でも父親は一生懸命 (タクシーで登山口に移動しました)

26 雪を見ながらバナナが育つ (バナナ畑の向こうに雪山が見えます)

27 野の花を目に拾いながら (野の花を見ながらのトレッキングです)

28 ティルケドゥンガで昼食 (トレッキングの昼食はレストランで)

29 轍のない道 (長く続く石段を登って行きます)

30 ヒマラヤシャクナゲの大木 (ヒマラヤシャクナゲの巨木に花が咲きます)

31 トレッキング最初の宿 (初日はウレリに宿を定めました)

トレッキング二日目 ウレリ→ゴレパニ

32 光を浴びるシャクナゲ (朝陽の中のシャクナゲを見に行きました)

33 岩と雪のマチャプチャレ (岩と雪のマチャプチャレを望みます)

34 花調べ (初めて出会う花を楽しみながら歩を進めました)

35 趣の道 (シャクナゲの森に趣の道が続いていました)

36 ナンゲタンティで昼食 (昼食はネパール料理を味わいます)

37 雪消え残る場所へ (雪消え残る標高に達しました)

38 薪ストーブの横で地酒 (二日目の宿はストーブが焚かれていました)

トレッキング三日目 ゴレパニ→タダパニ

39 46億年目の朝 (暗いうちに歩き出して山頂へ向かいました)

40 プーンヒルの頂きで (プーンヒルの夜明けは一見の価値があります)

41 神々の庭 (明け行くダウラギリ、アンナプルナの眺望が素晴らしい)

42 シャクナゲの森の上に (雪山を眺めながらの稜線歩きです)

43 雪の沢から木漏れ日の谷へ (雪の道を下ると、野の花が咲いています)

44 サクラソウの咲く谷で (谷の中にサクラソウが咲いていました)

45 シャクナゲの純林 (地形によって植生が大きく変化します)

トレッキング四日目 タダパニ→チュイル→(シヌワ)

46 タダパニの朝 (アンナプルサウスが朝日に輝きます)

47 やっぱり山と花 (残りの日程を山歩きに使うことにしました)

48 さようならアンナプルナ・サウス (谷の中へ下って行きます)

49 ネパールの山村を歩く (のどかな山村を歩きました)

50 裏山からヒマラヤへ (日本でおなじみの野草に再会しました)

index 2 へ続く