書棚の奥から古い一冊の本が出てきました。

昔、東京神田の古本市で買った本です。

古紙のにおいが、知的好奇心を刺激します。

カルタゴ 古代貿易大国の滅亡

アラン・ロイド著 大本彰子訳 河出書房新社

古代ローマの時代、ローマ帝国と地中海をはさんだ対岸にあったカルタゴという都市国家。

その歴史を綴った一冊です。

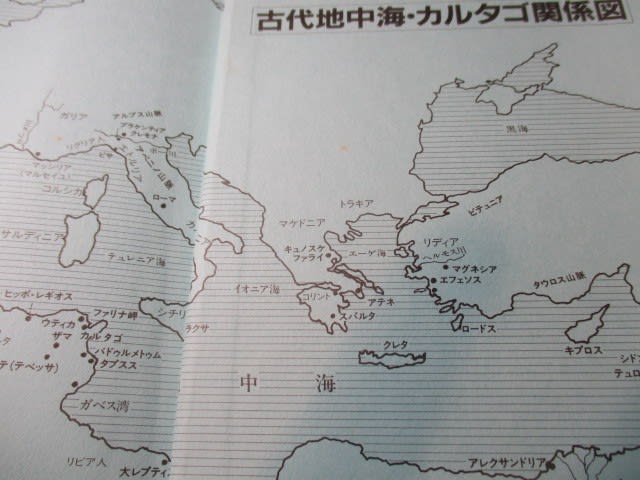

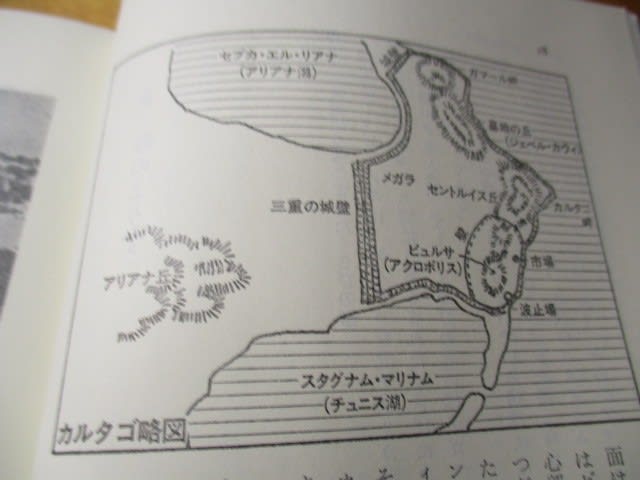

都市国家カルタゴは、アフリカ大陸にある現在のチェニジアの首都チェニスのそばにありました。

カルタゴは、紀元前814年に建国され紀元前146年に滅亡しています。

わずか750年間。

ローマ帝国の侵略により、カルタゴは地図から消えました。

都市国家カルタゴは、海洋民族フェニキア人が造ったと言われています。

フェニキア人は、英語のアルファベットの基礎を作りました。

海の商人で多大なる富を行きかわせるために、合理的な言葉が必要だったんでしょうね。

カルタゴは、海の商人。

軍隊も基本持たず、有事の際には傭兵を雇って抵抗していたようです。

都市国家カルタゴは地中海に張り巡らされた情報ネットワークで危機やリスクを入手、国家間の駆け引きや情報戦でしのいでいました。

現在のシンガホールや以前の香港のような都市国家だったんでしょうね。

当時、巨大帝国を誇ったローマ帝国が対岸にあるという地政学上のカルタゴの地理上の位置。

これが、悲劇的な最後を迎えることに繋がります。

第二次世界大戦前の大日本帝国とアメリカ合衆国という感じの国力の差です。

一時は、カルタゴの名称ハンニバルで巨大ローマ帝国に勝ったりしました。

象のアルプス越えでローマに進撃した戦争は、高校の教科書にも載っています。

3回にわたるポエニ戦争で、都市国家カルタゴは最後を迎えます。

それまで、ディオニシオス、スキピオ、カトーなど世界史でも有名な登場人物が出てきます。

同書の元タイトルは「Destroy CARTHGE!」。

「カルタゴを破壊しろ!」です。

第3回のポエニ戦争の前に、ローマの監察官カトーは言います。

「カルタゴ、滅ぼすべし!」

当時、海の商人カルタゴは、お金持ちでローマより豊かで裕福だったようです。

ローマ帝国は、これが気に入らなかったようです。

ローマ帝国は、結局、都市国家カルタゴに圧勝。

繁栄を極めたカルタゴの街は、完膚なきまでに破壊され、跡形も残らなかったと言われています。

最後まで籠城したカルタゴの人たち5万人は、殺されたり、奴隷に売られたりして1名も残らなかったそうです。

一発の原子爆弾で廃墟となったヒロシマ、ナガサキを彷彿させます。

経済が発展し、国民が豊かに暮らしていける国。

理想だと思います。

ただ、地政学的に領土拡大を志向する独裁者国家や帝国主義国家が近隣にあれば、豊かさも一瞬にして消え去り、国家自体が消滅することになります。

歴史は繰り返す・・・。

わたしたちが生きるこの国・・・考えさせられるカルタゴの教訓です。