日曜日にデュフィ展を見てきました。

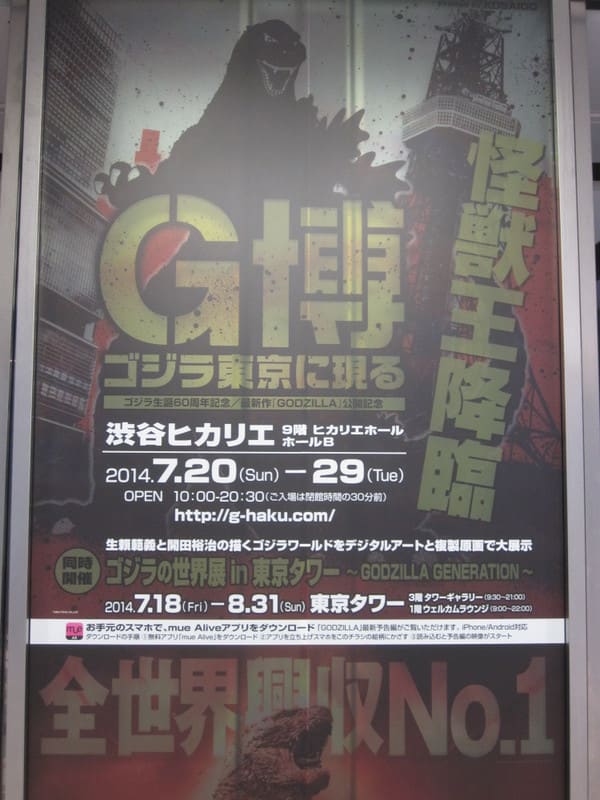

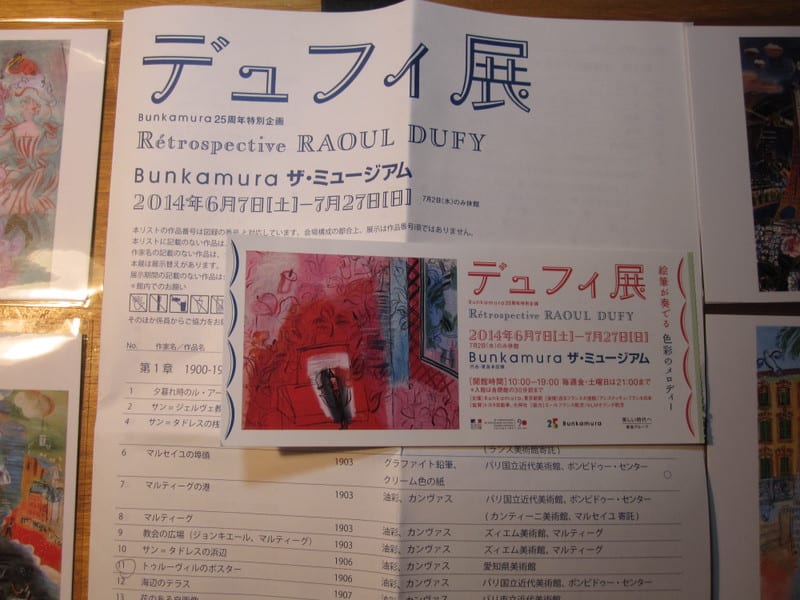

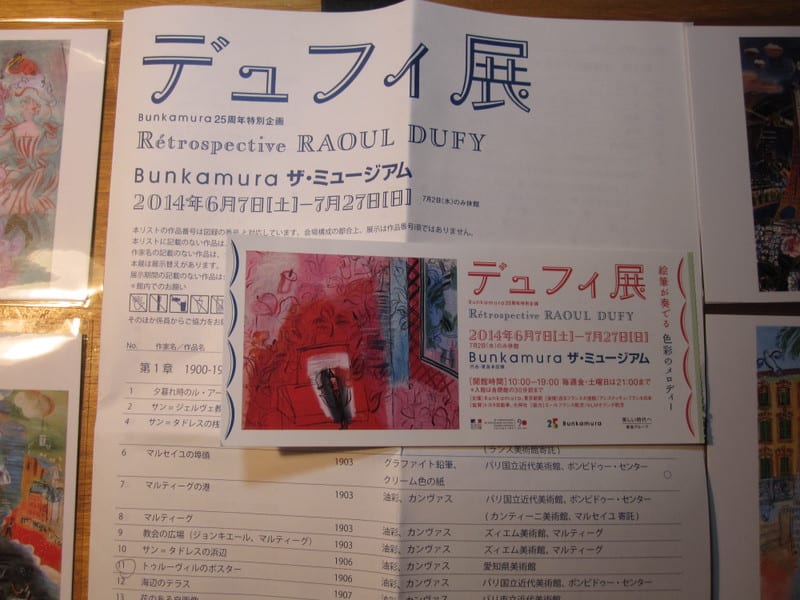

渋谷Bunkamura25周年特別企画として、世界中から集められたデュフィの作品展です。

最終日の27日は、作品の数より人が多いという、すごい人気。

年配の叔母様が目立ちました。

個人的には、デュフィの港、船の絵が好きで「水上の祭り」「ル・アーブル」も出展されており、なかなかのコレクションでした。

また、「エプソム、ダービーの行進」も、ひろしま美術館より貸し出されており、多くの人の目を引き付けていました。

この競馬場の絵は、鮮やかなグリーンを基調としたデュフィらしい作品で、デュフィ最盛期のタッチで描かれています。

ひろしま美術館では、ゴッホやルノワールの代表作とともに常設展示されています。

この作品展では、デュフィの多様な顔がディスプレイされていました。

絵画のみならず、ファッション、テキスタイル、陶芸、椅子を中心とする家具デザインなどを手掛け、そのマルチタレントぶりが見て取れます。

当時のデュフィは、単なる絵描きでなく、今でいうフリーのアートディレクターだったような気がします。

パリの大手企業の経営者の肖像画、家族画、企業広告なども展示されており、当時のパトロンにしっかりとパイプを作り、そのセンスを開眼させたのではないかと思います。

時代は王様や貴族から資本家や商業者の時代となり、その切り替えを身を持って呈したデュフィの姿が浮かびます。

その極致と言えるのが、花の都パリの肖像、そして、クラシック音楽をテーマとする音楽家をモチーフにした作品。

その明るくモダンな作品は、心に灯をともしてくれます。

花の都パリ・・・「パリ」「電気の精」「パリのパノラマ」

クラシック音楽をテーマとする音楽家・・・「モーツァルト」「交響楽団」「コンサート」「オーケストラ」「ドビッシー」「バッハ」

なかなか素敵な構図で「赤」を基調としたパッションを感じさせる作品です。

同時期の画家たちに比べ、今一つメジャーになれなかったデュフィ。

そのマルチタレント、才能が、様々な分野に分散された・・・ということも考えられると思います。

明るい色使いのデュフィ・・・誰でも身近に感じられる作風は、特に日本人の好みだと思います。

Bunkamura、25周年、おめでとうございます。

最近、ちょっと気になっているのが、昨年ぐらいからちょっとマンネリ、ワンパターン化・・・エッジがきいていないような感じがします。

電鉄会社のコンサバティブな側面がかなり出ているかなという印象です。

であれば、古典派、クラシックに特化するとか方法もあると思います。

Bunkamuraのキュレータ、企画担当の方は、五島慶太さんの伝記を熟読し、五島美術館の空気をしっかり吸っていただきたいと思った夏の暑い1日でした。