20世紀初頭に日本に導入された科学的管理法は、「能率」というキーワードのもと産業界に急速に普及していきます。

その技術が最高レベルに発揮されたのが軍需工場。

戦争遂行のために限られた納期に仕上げなければならない兵器は、緻密な工程計画、作業管理が必要となります。

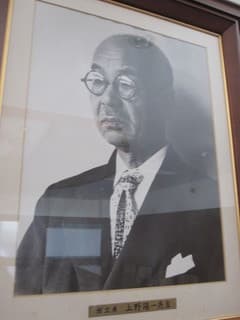

その中心人物が伍堂卓雄。

伍堂卓雄は、海軍軍人として呉海軍工廠における重工業分野での生産能率で大きな功績を残しました。

伍堂は、東京帝国大学工科を卒業後、海軍に入隊。

後にリミット・ゲージ・システムと呼ばれる能率的分業体制を確立します。

伍堂は、呉海軍工廠においてタイムスタティ、管理組織の研究を続け、国際的な軍縮の流れの中で、日本連合艦隊の機能強化に尽力していきます。

世界最大級の戦艦大和の建造でも使用されたブロック工法もこの時考案されたもの。

戦後は日本能率協会の会長をつとめます。

広島県呉市のヤマトミュージアム(呉市海事歴史博物館)では、海軍工廠のテクノロジーが紹介されています。

リベラリスト・平和主義者としての立ち位置を変えなかった「能率の父」と呼ばれる上野陽一に対し、

伍堂卓雄は海軍工廠という国家装置の中で能率を実現したのでした。